近百年来之世界币制问题作者:崔晓岑 《东方杂志》1936年 33卷 第 13 期 引言世界币制自从1931年英国停止金本位、1933年美国放弃金本位之后,又复入于混乱状态。法国是金集团的领袖,而金集团中如比、意等国渐渐脱离。而消息传来,法国金本位不稳,将来法国能否仍然维持,颇成问题。等到各国统统放弃之后,是否要恢复?这些问题都为一班经

近百年来之世界币制问题

作者:崔晓岑 《东方杂志》1936年 33卷 第 13 期

引言

世界币制自从1931年英国停止金本位、1933年美国放弃金本位之后,又复入于混乱状态。法国是金集团的领袖,而金集团中如比、意等国渐渐脱离。而消息传来,法国金本位不稳,将来法国能否仍然维持,颇成问题。等到各国统统放弃之后,是否要恢复?这些问题都为一班经济学者所注意讨论的问题。世界币制虽然很复杂,而它的目的,无非是想统一。纵然不能采取一种单位,而也要有个一律的标准。

世界币制所须要解决的有两个问题:其一是如何稳定国际汇兑,其二是如何平定物价。所谓复本位金本位之争,所谓管理钱币说,无非是想对于这两个问题,求个相当的解决。但是愈求全而愈不得全,往往顾此失彼,世界币制问题差不多整整闹了一世纪而终未得完全解决。币制问题不但在我本国,而世界全体也成为争辩的问题。我在《经济学》季刊第六卷第四期曾用历史的写法,发表四十年来之中国币制问题。本文拟从十九世纪写起,以至今日,分为四段:

一、十九世纪的币制本位战争。

二、金产增加与金本位之完成。

三、欧战与世界币制。

四、英美放弃金本位与世界币制问题之将来。

一、十九世纪的币制本位战争

世界币制自从十九世纪以来,可以说有两种趋势,而异途同归。在欧洲方面是实行用金子铸造金币,成功所谓金币本位;而在欧洲以外,殖民地和弱小国家都采用金汇兑本位,在战前成为普遍的金本位制。但是本位的进化程序,却由银本位而复本位,由复本位而金本位。

讲到币制本位,银币居先,虽然在中世纪时代,卑祥丁帝国(Bysentine Empire)沿袭罗马文化的旧传,保守金币,从十字军东征起,以后这种旧传沿着封建的边疆,传播到意大利各城,用金子作钱币。佛罗稜萨(Florence)城有金币叫作富落林钱(Florins),威内萨城(Venice)也有自己的金币叫作塞坤钱(Sequins)和德凯钱(Ducats)。但是这个时候虽然铸金为币作为交易的媒介物,但是世界上大多数的人口,还是用银子作为标准。金币的流行或是为银币的代表币,或是按照银币的行市合用,成功一种金银并行本位。

复本位的开始,要首推法兰西。法国在1803年的时候采取复本位,金银两种金属统可以到法国造币厂去自由铸造,造出来的金银两种钱币统是无限法偿币。两种钱的比价是一与十五半之比,照这种比价铸造,一律通用。其次,美国初定铸造比价是金一银十五之比,俟于1834年重定复本位,所定的金银比价是一与十六之比。

所谓复本位与金银并行本位不同之点,一个是比价不定,一个是比价有定。但是美国所定的比价,把银子定的较低,于是银币运送出口,只落得金币,又因为南北战役发生纸币不兑换,结果只有不兑换纸币流行。其余如英国等虽然也同时有金银两种钱币铸造,但是按照1816年的钱币铸造条例才有金镑的铸造,而以前也是两种钱币自由铸造。

统观各国币制问题在十九世纪成为复本位与单本位之争,英国确定金本位是在1816年以后,法国本是复本位国家的首倡者,一直到1874年才改变复本位制度而为跛行本位,德国的成为单一本位是在1871年以后,美国保留复本位的名义,一直到1873年,金本位的完成是1900年的金本位条例。所以从1803年到1889年止,十九世纪的一百年中成为复本位和金本位两派的对垒时期。中间曾有若干次国际币制会议,曾造成拉丁币制同盟(Latin Monetary Union)。

复本位,既然拿金银两种金属同时作钱币的标准,所用的方法是两种金属按法定的比价都可到造币厂铸造,两种钱币统是无限法偿币来偿还债务。在十九世纪中,世界仍然是主重于实币,金银两种金属统合乎币材的条件,两种同时铸造,在论理是币材充足,可以彼此补偿。而事实上两种币材,产量和需求两方不同,维持法定比价于是发生困难。在主张复本位的人,有的以为一个大国如英、法、德、美就可以担任维持复本位的担子。所以有国家复本位(National Bimetallism)与国际复本位(International Bimetallism)之分,国际复本位,以为想维持金银的比价非世界各国合作不可。

主张复本位的理由大半根据于补偿作用(The compensatory action of the double standard)试述如左:

1、钱币既然由币材铸造,则一种金属未必足用,两种金属同来铸造,则币材充足,不至因为一种金属产量减少而受影响。譬如金子出产减少,还有银子增加来补充。

2、金银两种金属统准自由铸造钱币,则钱币的数量增加,物价可以上涨,企业兴隆。

3、金银同时自由铸造,且有法定比价。纵然法定比价不合乎市价,如法定为一与十六之比,市价为一与十八之比。则拿银子请求铸造者多,因此银子需要增加,而仍归于一与十六之比为止。故复本位能自然维持金银之比价,如法国在1803年至1837年之间采行复本位,那时金银比价,常是在一与十五,或十六之间。

4、复本位既采用两种金属作标准,金银之比价,既可稳定,则对用金国或用银国的汇兑,均能稳定。一向银本位国与金本位国汇兑上变动之危险与障碍,可以打破。

复本位在理论上未尝说不通,而在事实上尤其难以施行。困难的所在是金银比价难以确定,一国的力量难于维持世界的币制。

在欧洲方面维持复本位的是法国,他一方面,美国从1792年到1834年名义上虽然是复本位,但是法定比价,是订为金一银十五,而那是世界金银比价随着法国所定的比价,是一与十五半之比,自然不会有人拿金子向美国请求铸造,而用银子向造币厂铸造。到了1834年把法定比价来改变为一与十六之比,这样一来,自然是拿金子向美国请求铸造比较合算,于是几年的工夫,美国流通的钱币成为金币占据了银币的地位。

恰好在1850年以前奥大利亚(Australia)和加利佛尼亚(California)金矿发现,金产增加,因此法国金子向外流的动力松懈下来,金子不再加价,而反于银子加价。法国的佛郞由银单位,一变而为金单位。那时伦敦和巴黎两大金融中心,统成为金子中心。

从1848年到1871年23年之间,世界多事,战争革命到处波及,许多重要国家都是纸币流行,如1871年俄国、奥国和意大利以及美国,都是用跌价的纸币,那时法兰西银行的钞票跌落虽然不剧烈,但是难以实行复本位的作用。如果一国的法定的金银比价,比较市价金贵银贱,于是银子出口只余下金子铸币流通,如果贵银贱金,则结果金子溶化出口,只余银币流通,名为复本位。而实际上因为葛莱森法则的实现,只有一种金属的钱币流通,遇到金银的市场骚动的时候,金银的比价难以维持。

所幸而法兰西在十九世纪的初年,是强有力的国家,那时法国包有欧洲财富人口的大部,非同今日。而法国人民保持大量的金银,从1815年到1850年金产额少,法国就吸收银子,放出金子,复本位制对于溶化块成的金属不能防止加价。于是在那些年代对于金子有加价一事,虽然加价了,仅能够补偿钱币选择溶化的费用,到百分之一的时候极少。

然而金子加价存在对于金或银两本位国间,就有许多不便,二者间汇兑率变动较大,不和单一金属本位的国家一样。荷兰原是复本位国,到了1847年采取银本位制,但当时停止兑现,成为不兑换纸币。法国覆行维持复本位,一国力量太薄弱,于是在1865年联络比利时、瑞士、意大利,成立了拉丁币制同盟(Latin Monetary Union)。系该年12月23日成立的币制协定。原因是自从1884年和1850年,两大金矿(California and Austria)发现以后,自然金贱银贵,法定比价与市价不合,于是银币溶化出口,只余金币流通,银币是小额的钱币,银币缺乏,零星交易大感不便,惟一的办法,是减低银币的成色,把银币来作成辅币的地位。

瑞士国第一个实行于1860年把原来一佛郞的银币改为五佛郞,而把两佛郞、一佛郞,和五十生丁的钱币成色减低为八成。这样一来,法国和意大利首先感觉困难。因为那个时候,这几个国家币制相同,自然这时有葛莱森法则出现。瑞士的新银币成色较低,把其他国银币赶走,取而代之。

法国于1865年4月14日下命令禁止收用瑞士银币,比利时于是提议讨论这个问题,邀请各国开会讨论。1865年11月20日,比、瑞、法、意四国代表在巴黎开会,讨论的时候,比、瑞、意三国代表力主采用单一的金本位,把银币来作成小额辅币,但是法国代表反对,以法国金融的威势(Bank of France and Rothschilds)。于是从法国的主张而只把银币来作成代表币(Tokens)。不过把两佛郞、一佛郞、五十生丁的银币成色减低,从原来的9成减成到8.25,仍然保持复本位。

不过金币的铸造是一百佛郞、五十佛郞、二十佛郞、十佛郞、和五佛郞,而银币的五佛郞钱仍然铸造,以上这几种钱通是九成(金币与五佛郞之银币),法定的比价是一与十五半之比。五佛郞以下的辅币,是按人口计算来铸造,每人合六法郞。入盟各国各自铸造自己的钱币,有本国的图样,在本国是无限法偿币,不过对于同盟间的流通也可以通融,只要那国的政府担任兑换,这是拉丁币制同盟的协定大意。

这一种协定到1866年8月1日才实行。这一年,又有希腊和罗马尼亚两国加入同盟,这一种的同盟,可以说在币制上最近乎一种国际的性质。一直到1880年1月为止,中间发生许多变化。然而这种同盟在欧战以前(1914年)还保持一种一律币制的彩色,一直到大战一开,各国才分道扬镳。战后各国币制稳定,彼此的价值才一国一个样子。同盟的色彩不复存在,那是后话。

拉丁同盟成功以后,在西欧大陆各国币制问题差不多得到相当的解决,问题的所存,是不是能应用到全世界,范围更加扩大一点。于是有1867年巴黎的国际会议(International Diplomatic conference),各国的代表受有政府的训令,参加会议,所得的结果,作以下建议:

1、采取单一的金本位。

2、采取法国的十进制,金币的成色九成。

3、如果世界各国能同盟一致,各国所铸造的钱币,应当从五佛郞起,或它的倍数。

这种种建议是想统一世界的钱币制度,其中最重要的是英国不成十进制,最方便的办法是以二十五佛郞为单位。按照当时的英镑所含的金子名义上是一二三厘,合二十五佛郞又二二○,但是实际上因为销磨的关系,只恰合二十五佛郞,但是1868年皇家造币委员会提出反对,以后普法战争,法国战败,德国在币制上的改革,把银币的地位断送终了,复本位不复再起。

从1871年到1880年,十年之中,是币制大变动的时期。

这个时候的舆论,大半赞成金本位,德国自从战胜了法国以后,收到大宗的赔款。德国最初的目的不过是想拿许多金币马克来流通,并不是一定要确定什么本位。但是因为有赔款收进的关系,而德国的外汇老是站在顺势,而大宗的银子流入德国请求铸造。这样的情形和德国当局的志愿恰恰相反。形势这样的一逼,1871年7月,柏林的造币厂渐渐不愿意铸造银币,无形中成一种跛行本位。自此以后,运银进口没有什么好处,一变而为运金进口,成为金本位的绝好机会。

德国币制的改革是从1871年12月起到1873年完成。当时的新币金马克虽然和老银币搭赖(Thaler)一齐流通,一个马克合三个搭赖,但是银币停止自由铸造。政府的政策是把银币来收回,向伦敦出售,而把金子来运回铸造。二年之间,卖银买金铸成的数额有5000万镑之多。

德国的举动影响世界市场上的金银比价,金银的比价骤然发生大变化,金子涨价,银子跌价。恰巧那个时候复本位失了作用,因为复本位的根据地法、意都通行不兑换纸币。美国一向是产银国于银子很关心,但是自从南北战役以后,美国通行不兑现纸币(Green Back)银币铸造(1873年)条例业已停止。银子既然不铸造钱币,又没有一个国家来维持金银比价,于是银价的跌落,失掉了中和的力量,越发不可收拾,一往无阻。

银价跌落,用银国家钱币的价值也开始跌落。这个时候的复本位国已经是银币居多,于是也同样的跌落。惟一的救济方法是停止银币铸造,斯堪的那维亚各国如瑞典、那威、丹麦以及荷兰数国都步德国的后尘,于1873年停止银币铸造,并改为有限法偿币。拉丁同盟各国原是复本位的拥护者,到此也只得走向这一条道路上。其中比国于1873年首先停止银币铸造,目的是想把银子来赶到法国和瑞士去。于是在1874年就在巴黎邀集拉丁同盟国开会讨论币制问题,比国和瑞士的代表是主张完全废止银币的铸造,而法国和意大利主张缓和办法,于是各国缔结条约,各国政府虽然不再应人民的请求自由铸造银币,但是政府仍然铸造相当的银币。

到了1878年发现出银币铸造不论是政府铸造,或者人民请求铸造,没有什么大关系,结果总是把金币来赶出于流通之外。于是该年拉丁同盟再开会讨论,缔结条约,第九条规定五佛郞的银币从此不再铸造,五佛郞以下不是无限法偿币而是辅币,成功了一种跛行本位(Limping Standard),而复本位在此完结。

各国如果遇到同盟解散的时候,须用金币把本国发铸的银币收回,复本位和金本位的争斗,也可以说是金银两种金属争斗,复本位失败,无异银子失败。

美国是产银的国家,于银子很有利害关系,南北战役已经成为绿背纸币的局面。1873年规定铸造条例的时候,遗漏银币为本位币的资格,到了1875年要想兑现的时候,国会方面银派又主张恢复1873年以前的复本位办法,及到1878年纸币涨价,于是对于银币铸造的呼声又起,因为1878年在欧洲各国停止铸造银币,银矿业已吃亏。银派zuihao是能使各国都回到复本位,至少限度是阻止本国当局不要和欧洲一样。

虽然银派如此主张,而世界的大势也已趋向于金本位,银价大落,各国已经废止银币的铸造,如果美国单独自由铸造银币,结果要变成银本位国。于是用调和折衷的办法,产生 布蓝德条例(Bland Act)。

按照这次条例所规定,银币的成色重量仍照老章程(412(1/2)Grains)银币是无限法偿币,不过不是由人民请求自由铸造,而是财政部命令造币厂长每月在市场上可以买进白银铸造银币,数目至少二百万盎斯,至多四百万盎斯。如果这样的接续下去,银价下落,银币的铸造必多,结果也许驱逐金子,使美国回到银本位, 美国看到这一步,于是向欧洲建议,开世界币制会议。

在欧洲方面,十九世纪已经充满了金银之争,而东亚方面的印度也很可注意,因为印度一方面是用银的国家,一方面为英国很关心。 印度自1835年起,惟银卢比(Silver Rupee)是法偿币,到了1841年引用金币(英镑)同为法偿币,按政府规定的比价通行,1852年金币又收回,但是自此以后,鉴于银子的前途将要失败,舆论多趋向于金本位。到了1864年,再采用金币,按一镑合十个银卢比。这种比价是把金子的价定低,人民用金付与政府,金币用不出去。1868年,建议改定比价为一镑合十个卢比八安那(£1=10R,8Annas),1872年银价益落,谭坡伯爵(Sir Richard Temple)建议采取金本位,1876年,印度的造币厂长斯密斯(Col.J.T.Smith,Master of Mint at Calcutta)建议金汇兑本位,但为政府所批驳,自此以后,政府限制钱币的数量,把它的实价抬高(Bullion Value)。印度这个时候和英国贸易关系密切而复本位中断以后,金银比价变动,英印的汇兑发生困难,所以使英国当局也注意这个复本位的问题。

1878年的世界币制会议,自美国布蓝德条例内载,美国大总统邀请各国代表在巴黎会议,五月开会有十二国,德国未派代表参加,其中各国的意见也不一致。法国赞成复本位,而其余国家如瑞士、比利时反对复本位,意大利也赞成复本位,荷兰和其他斯堪的那维亚各国虽然赞成复本位的原则,而认为不能回到跛行本位。其余俄国反对,而奥国赞成。英国虽然自身不关心于复本位,而因为印度的关系,却也重视。

美国不愿意把欧洲除外,而自行自由铸造银币,认为如果世界统采复本位,可保安全。当时对于美国的回答是:1、国际复本位已经不可能。2、如果任何一国想金银同时流通,可以自行解决问题。所以这次的会议,对于国际复本位的企图仍归泡影。

1881年的世界币制会议上次会议虽告失败,而拥护复本位的国家(美、法)仍然希望贬低银价的国家如英、德等能回心转意,于是由美国和法国联合邀请各国于1881年复会于巴黎。

比起上一次来稍有变化,就是德国方面毕斯麦赞成复本位,而英国当时英格兰银行的行长也赞成复本位。不过仍然议论纷纷,莫衷一是。斯堪的那维亚各国,葡萄牙、瑞士、 意大利、各国的主张,是单一金本位,仍和上次一样,法、美是主张复本位的,法国在散纽新(Cernuschi)领导之下,力陈国际复本位之可行,如果各国同意,就决定金银比价。英国稍为滑头一点,当时声明如果各国都采复本位,英则收存二成五的银子作为准备金,同时印度宣布如果他国把金银比价定为一与十五半之比,印度造币厂也公开铸造银币。德国也让一点步,把银价来抬高一点。这次会议是那一年的七月,所谓会而不决,仍无结果,不过允许于1882年4月重新召集罢了。

1882年比京的国际会议:

1882年4月,美国又请各国派遣代表会议于比京(Brussels),到会的仍是十二国,但是金本位的趋势越加显明,奥匈帝国已经加入单一金本位国,对于复本位运动,更没有同情。美国政府训令给美国代表,如果复本位办不到就劝说各国扩充银子的用途。其中最可注意的是法国方面(Rothchild)的建议,如果美国在五年之内,买5400万盎斯的白银,欧洲各国也应该买500镑的白银,价值不过四十三便士一盎斯。

然而无论如何这一次的比京会议仍无结果,欧洲方面对于银子作本位的问题,可以说冷淡下去。走向金本位一途,惟有美国自身在那里努力不休。

美国是产银国家,历来闹银子的问题,不独今日为然,老故事同新把戏,是一贯传授。1890年新的折衷方案,财政部不再买进若干盎斯,而改为买进若干元的白银,到了1893年,银币铸造之多,演成严重问题,因为交易所风潮,政府购银停止。从1893年到1896年事业不景气,民主党想取得西中部的选举票,于是再唱其复本位的老调,白银问题于是牵入政治漩涡。自1896年大选之后,银派失败,虽然1897年美国曾派三个委员到欧洲去再鼓动国际复本位,法国仍然同情,而英国也有意合作,但为金融界及商界所反对,从此复本位的运动不再提起,各国都趋于金本位一条路上走。连美国自己也于1900年有金本位条例的颁布,宣布金圆为标准币。不过银币、银券和纸币仍然照无限法偿币的资格流通,实际上是一种跌行本位,各种杂牌的钱既然可以向财政部兑取金币,银币和纸币是一种代表币,全国的钱是拿金子作标准,到此名之为金本位是毫无疑义。

二、金产增加与金本位之完成

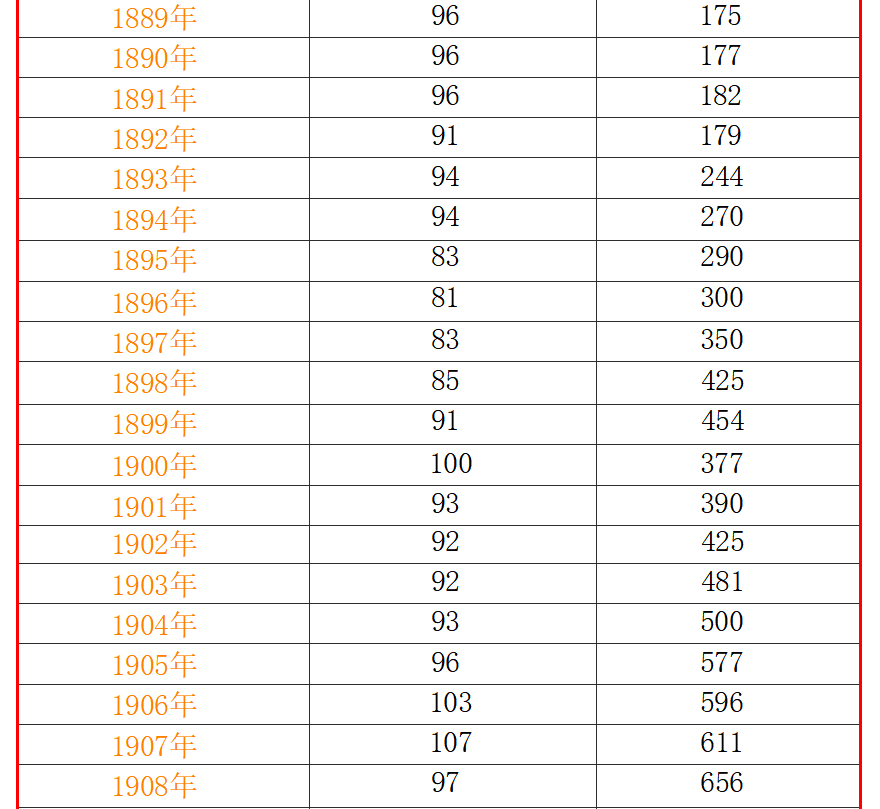

复本位论者的主要理由是金银两种金属同作钱币。可以多增钱币的数量,解决不景气的烦难问题,因为自1871年到1886年世界的物价跌落的很剧烈,差不多跌落了40%。最大的原因是德国币制政策的改革和美国纸币兑现。德国自从1871年起到1873年止,二年之中从伦敦买进的金量是5550万镑,从此物价指数从148降到125。 美国在1878年纸币恢复兑现,也大量从欧洲方面运金进口,一向美国金子是输出,而从1878年起到1887年输入的金子共有4600万镑。世界的物价指数再往下跌落,从116跌到91。

看右表所列(根据于Laytonand Growthir:The Study of prices)金量并没有增加,而德、美两国需金甚殷,金子缺乏,金价昂贵,钱币的价值抬高,而物价下落。要知物价下落,所以造成百业萧条的不景气。这个时候不单各国不能采行金本位,而世界的经济问题也成严重化,复本位的论者想引用银子来补足金子的不足,所以增加币材,提高物价,这个理论是不无理由。

不过困难的所在是在维持金银比价一定不变,国际合作如此难能。问题的解决,幸而1887年以后金子的产量逐步增加,一直到大战前1914年,一方面促成各国的金本位,一方面因为金产增加,解决了物价问题。

据右表看来,问题的解决是由于金矿发现,金子产量增加,于是各国才能一致的采行金本位。

各国采行金本位年代考:

金本位的采行要首推英国,英国首先觉币制拿两种金属作标准的烦扰,于是于1816年铸造条例,规定新金币骚弗灵(Soverign)废除老钱几尼(Giunea)。从此叫作金镑,含纯金一百十三喱,标准金(Standard Gold(11/12))一盎斯可以铸造三镑十七先令十便士半。而标准银一盎斯可以铸造银币五先令六便士。但是金币自由铸造,而银子不能自由铸造,银币的发行,任政府处理,居于辅币地位,金镑是标准币,金本位于是确定了。

其次是葡萄牙五国于1854年采行单一的金本位。德、奥等国虽然于1857年成立币制条约,确定银本位制,但是各国条例载明可以铸造金币流通,按市价流通。这个时期可以算金银并行本位。政府接受也有定价,每六个月一规定。

德意志帝国统一以后,从1871年终起改革币制,1872年铸造新金币马克,1873年把原来银币塔赖降级,不准自由铸造,银币居于代表币的地位,Tokens法偿币的资格也加限制,金马克自由铸造,德国马克拿金子作标准,1873年,德国完成金本位制度。

拉丁同盟国家,以法国为中心,本是维持复本位的策源地,原意是想推广国际复本位,但是德国政策的改变,银价一落,大量的银子向法、比流来,1873年银币的铸造在法国从5000佛郞到15400佛郞,而比国也从3300佛郞到11100佛郞,拉丁同盟国几次会议的结果。1878年银币的铸造,完全停止,五佛郞的银币虽然是无限法偿币,但是不再铸造,金币自由铸造,银币大量的流入法兰西银行作为标准金,从此同盟国成为跛行的金本位。

斯堪的那维亚各国也有一种币制同盟(Scandinavian Monetary Union)包括那威、瑞典、和丹麦三国,于1873年决然响应德国的行动,采取单一的金本位。1874年把银币的地位降为辅币。

荷兰于1873年以前是银本位,限制银币的铸造,所以避免银价的跌落,成为一种自由本位(Free Standard),银币的价值不和银价一致,银币比它所含的银质高。1875年荷兰自由铸造金币成为金本位。

西班牙于1776年开始限制银币的铸造,1878年完成,但是并未铸造金币,市面流通是银代表币和纸币。钱币单位叫作皮西塔(Peseta),名义上比银价高,而比规定的金价低。

俄国在1876年停止代人民铸造银币,不过和中国通商的还可通融。1893年,俄国铸造新金单位叫作卢布,而1894年才把卢布的金价稳定。因为感觉现金准备过大,于是先拿德国钱存在柏林的存款作为汇兑准备,成为金汇兑本位的先导。芬兰于1877年也采取单一金本位。

奥匈帝国原来是银本位,行用不兑换纸币,1879年以后因银价跌落,纸币涨到平价可以兑换银币或实行银子铸造,但是银子在欧洲已渐遭摈弃。奥匈帝国于是也停止银子自由铸造,经过若干年维持一种自由本位,到了1892年采取金单位叫作阔郞(Crown),1900年实行金本位。

美国在1900年才成为毫无疑义的金本位。其余南美各国如祕鲁、阿根廷、乌拉圭、墨西哥、智利、巴西等虽然有大部分的银币和不兑换纸币,但是大多数走向金本位,和金汇兑本位。

东方所可注意的是印度。 印度于1893年停止银币的铸造,1898年把印度钱卢比的对英汇兑率定为一卢比合一先令四便士,或者说一镑合十五卢比。从此卢比和英镑连到一气,实行金汇兑本位。日本也曾有相当的复本位经验,终于1898年采取金本位,但是实际并没有金币流通,准备金仍然存上海外,名之为“在外正货”,也可叫作金汇兑本位。

总论十九世纪的百年中间,充满了币制本位的变化,学者或称之为本位战争(The battle of standards)。从1803年到1871年,仗着法国和同盟各国维持世界金银的比价,在一与十五倍半的光荣,从1848年以后金矿发现,金产由300万镑增至3000万镑,使复本位易于成功,而且金矿发现,物价也增高。1870年以后几年金产虽然减少,但无大碍,不幸而德国乘战胜之余威,决定采取金本位,贝金卖银,法国乃战败国家,无力维持复本位,于是银价跌落不可收拾。

各国停止银币铸造,趋向于金本位,虽复本位论者竭力想造成国际复本位,但是几次国际会议的效果,也不过尔尔。物价跌落成严重问题,幸而于1887年金矿发现,金矿增加,各国始逐渐采行金本位。

金本位的造成可以说是有两个转机,一个是1871年德国的政策;一个是1887年国际币制会议失败之后,金矿增加,天然的把问题解决。从十九世纪末年一直到二十世纪初年,各国的潮流都走向金本位一途,成为改革币制的惟一方策,认为不是金本位好像有点落伍的样子。当时各国有两种趋势,因此造成两种金本位:

其一是欧洲各国用金子铸造钱币,因为钱就是金,金也就是钱,成为真正标准式的金本位。

其二是弱小国家和殖民地,无力铸造金币,而接着外援,和他国的金汇兑本位,因为不铸造金币,所以也叫作虚金本位。

普遍的采行金本位的好处,是国际汇兑平稳,国际贸易和国际投资,都可以安全。在欧洲大战以前虽然不能够作到统一世界币制的迷梦,但是各国钱币既然都拿一定金属作标准。“虽不中不远矣”。

那时世界上惟有我国保持银本位。我国也在潮流之中,于前淸的末年、民国以来,几次想采取金汇兑本位,但是终于不果。关于中国币制问题,我曾在经济学季刊上发表《四十年来之中国币制问题》。

三、欧战与世界币制

世界各国币制渐趋一致倾向于金本位,到了二十世纪的初年,所谓金本位或铸造金币置诸流通,为真正金本位,或者国内用银币及纸币,而将其币值与金本位国家相联系而成为金汇兑本位。

金本位的优点在乎能够平稳外汇。以世界之大,虽然人各异国,国自有币,然而既然同拿金子作标准,则各国钱币的互相兑换,便有一定的比价,对于统一世界币制的迷梦,“虽不中不远矣”。外汇平稳可以免除贸易上的风险,可以便利国际资本的转移,所以金本位在大战以前,比较上为一班人所赞扬,认为满意的币制。

东方的我国,虽未能采行,而同时因受世界潮流的激动,也曾再三提议,成为朝野所注视的问题。本书预备在第十六章以后数章,专来讨论中国币制问题。但是不幸而欧战暴发,引动全世界币制发生剧烈的变化。

欧战的暴发,是在1914年8月,导火线虽是奥大利和塞尔维亚两国,而列强国实已暗中准备,不但是在军备方面,就是币制上也如此准备。统计1914年6月以前,18个月的工夫,金子产额共值七万万零五百金圆,除工业用途及东方吸收外,有三万五千五百万金圆是被德、法、俄的中央银行吸收了去。因为在战时若运金子去向中立国去买战事必需品,是最方便。

大战开始,金本位立刻不能保持。各交战国所用金币集中对外,于是钞票停止兑现,禁止现金出口,并用宣传的工作,劝告人民交出现金,不要向中央银行兑现,以能拿出现金来献给政府视为爱国,此时所谓金本位作用早经停止。当时各国既将现金集中于政府或中央银行,于是发生两种问题:

(一)金币为小数额,应如何代替。

(二)战费浩繁应如何弥补。

对于第一问题是发行小数额的钞票,如英国政府发行一镑的国库钞券,法国发行五佛郞一张的钞票。对于第二问题应分为两方面,对外购进必需品,自然须用现金去付,对内不是加税就是发行公债和向中央银行借款。但是最方便的方法,莫过于拿国库票据或短期债券向中央银行去贴现或借款。所以一方面是政府的欠债增加,一方面是钞票的发行增加。根据各国统计,战费的筹措,单靠加税处甚少,而以政府借款为最多。

英国的战费,加税只占20%,德国为6%,而法国几乎等于零。政府一方面向银行借款,他方面由银行发出钞票,此时发行准备金的限制业经失效。如德、法随时将保证发行的最高额提高,而英国则由国库请英格兰银行代为发行国库钞券,所以在交战国中,虽然程度上有五十步百步之分,而患的是同病,其病为何?就是钱币膨胀和信用膨胀。

钱币数量,不断的增加,对内一方面是物价上升,甚而至于飞腾,对外一方面是外汇跌落,虽然不似数量说和购买力平价说那样成公式,而大体上是一致的趋势。最初外汇由两国间用人工的方法来强定,但及至不能维持的时候,就一直下落。交战国如此,其余中立国也同时受影响发生钱币膨胀的状态。虽然中立国家没有战费及政府向银行借款的关系,但是供给交战国战事必需品,换回来的不是现金,就是债权,都可以作为信用扩张的根源。瑞典国曾经发生过现金入口之多,本国金币贱,钞票要加价,而美国方面现金入口之多也曾成为严重问题。所以膨胀的现象是全世界一致的,不论交战国与中立国都是如此。试以1913年的物价为标准,历年各国物价指数如次:

在物价方面如此飞腾,钱币的价值一落千丈,其中最显著的是德国的马克。

当时政府全仗印刷机器的转动来维持财政支出,到了战事结束以后,德国担负大宗赔款,但战败之余,没有货物可以供输出,不得已祇有输出纸马克以供海外投机家的收买。在国内纸币跌价的程度,甚而至于买纸糊墙,不如直接拿纸币糊墙还经济些。外国汇兑率上下变动最剧烈成为世界投机家耍把戏的工具。

钱币到了这步田地,对于价值的标准一条不知相去几千里,久而久之,民众看见印机不停,钞票滥发,物价飞涨,于是不敢手存钞票,宁可愿意置成东西存在手里,或将外国钱币存起来,如美金、英镑比较稳定的钱币,其他法国佛郞等也率多相同。财政既然不够,于是钞票的滥发也越甚;物价越涨,财政因此越不够用;互为因果,膨胀无止境,不仅各种经济组织因此摧残,且到后来纸币败坏的程度,是自己不能作钱币用。

于是各国痛定思痛来讨论币制的建设问题。

国际间曾有两度币制会议的召集:

1、第一次国际金融会议,是1920年在比京(Brussels)举行。当时决议十六条,主要的意见,不外请各国先行平衡预算。要采一种紧缩政策,来防止膨胀的程序不再扩张,但是对于如何恢复金本位,没有详细的办法,一切留待下一次的会议讨论。

2、第二次会议,是1922年在日内瓦举行。这一次会议与上一次不同,除对于平衡预算以外,更请各国设立中央银行,对于金本位的恢复,也有具体的办法,不主张用紧缩政策,恢复到老的平价,而主张按当时的市价低定,并且看到各国一齐恢复金本位时候黄金的需要增加,势必影响金价突涨为防止金涨价起见议定节省币制用金计划,由各中央银行国际合作。注重金汇兑本位普遍的采行。

自此以后,各国于币制混乱之余,大家趋向于金本位的回复。当时美国所存的金准备占世界币制存金的三分之二,所以主力是在美国,但是英国是殖民地满布全球的国家。世界产金最富的地方,是英属的南菲洲,所以关键仍然在英国。各国恢复金本位与否,要以英国的政策马首是瞻。当时英国国内的虽然有浩初锐和肯丝两派(R.G.Haw-trey and J.M.Keynes)主张与反对之争(注:浩初锐主张恢复, 肯丝主张废止),而终于1925年5月英国恢复金本位。法国虽然至1928年才用法律明令回复金本位,但是1926年佛郞对外汇兑业经事实上稳定。世界各国自1922年后,可以说是一致的倾向于金本位的恢复,而犹以英国恢复之后,世界靡然从风,至1928年世界币制金融一时趋于安定。历考各国在此期内关于币制稳定的大事列后:

1923年1月3日,奥大利国家银行于钞票兑现金的跌价,须负法律责任。

1923年7月23日,哥仑比亚银行对于钞票兑现金负法律责任。

1924年4月1日,瑞典禁止现金出入口令撤销。瑞典国家银行自3月31日后,对美金汇兑平价稳定。

1924年10月11日,德国新改组的国家银行法实行生效,惟于第三十一条兑现金币及金条除外,实际上国家银行只公布在金平价范围以内买卖金条。

1925年4月28日,英格兰银行对于钞票与金条以定价置卖须负法律责任,从此现金出口毋须领取护照。

同日,匈牙利银行对于钞票的兑换现金及金汇兑,负法律责任,因匈币自1924年8月1日也与英镑稳定。

同时,荷兰钱币也和金子直接发生联系,钞票更加兑现金保障。按:荷兰银行已于1924年3月17日将钱币与英镑稳定。

爪哇银行钞票兑现负法律责任。

澳洲禁金令停止。

新鍚兰禁金令停止。

1925年5月18日,南菲洲联邦禁金令停止,准备银行恢复兑现。

同年9月2日,阿尔班尼亚国家银行对于钞票兑现金或金汇票负法律责任。

同年12月21日,芬兰新银行法实行,从此芬兰银行钞票兑现金,或他国金票,须负法律责任。

同时,瑞士停止禁金令,国家银行并出其金币流通。

1926年1月11日,智利中央银行对于钞票的兑现金或金汇票负法律责任。

1926年4月1日,捷克斯拉夫国家银行对于钞票和外汇平稳,按前二年平价负法律责任。

同年,加拿大禁金令停止,重行兑现。

同年10月25日,比国由皇帝颁布国家银行对于钞票兑现金或金汇票负法律责任。

1927年1月,保加利亚新银行法实行,国家银行无论如何须维持钞票与现金关系平稳。

1927年1月,丹麦银行钞票暂免兑现,期限到期。

同年4月1日,印度政府须负按价买卖金条及英镑汇票的责任。

同年8月1日,赤道国银行须负钞票兑现或与英镑、美元按定率汇兑之责。

同月27日,阿根廷兑现局重开,阿币皮叟兑现。

同年10月13日,波兰新银行法实行,国家负钞票兑现或金汇票的责任。

同年12月24日,意大利皇令意大利银行对钞票负兑现或金汇票的责任。

1928年,爱斯同尼亚新银行法实行,中央银行对钞票须负兑现或金汇票的责任。

同年5月1日,那威停止禁金令,那威银行对于钞票负责兑现或金汇票。

同年5月14日,希腊银行对于钞票兑现或金汇票负责。

同年6月25日,法国新币制法实行禁金令停止,法兰西银行须负兑现责任。

1929年1月,罗马尼亚恢复金本位。

1930年1月,日本金解禁恢复金本位。

同年2月 祕鲁恢复金本位。

1931年6月,巨哥斯拉夫恢复金本位。

统观以上记载,大战之后,自1922年日内瓦国际会议以来,各国相继恢复金本位,只有西班牙和中国是非金本位国家。

自是世界各国重行采用金本位,不过欧战后的金本位与战前的不同。战前,欧洲各国有真正金币流通,而战后是没有金币流通,除美国还有少数金币流通,以及南菲洲曾铸造南菲金镑外,其余各国虽然币制条文上有铸造金币一条,但是事实上未曾铸造过。所谓金本位不过是把本国钱币单位和定量的金子联成一气,钱币的价值也就是金子的价值。所谓金本位应分为三种:

1、金币本位(Gold Specie Standard)

在这种制度之下,是由造币厂应人民的请求,自由铸造金币,置诸流通。金币成为法偿币,并且可以运送出入口,钞票兑换金币。战前 欧洲各国的金本位是属这一种,战后只有 美国和 南菲洲采行这种制度。

2、金条本位(Gold Bullion Salndard)

这种制度,不再铸造金币,流通的统用钞票,不过由中央银行担负按定期卖出买进金条的责任。钞票和金条,有一定的关系,既是拿金条作标准,所以叫作金条本位。有钞票可以买进定量的金条,其作用也如同拿金币兑现钞票一样有效,能维持钱币的汇兑率不跌价。而且真正能拿到金条,不是虚金本位。所以然者,是不用金币来流通。金币流通是一种芜费,并不是维持金本位的必要条件。最能代表此种制度是英国1925年的金本位条例。金子不再自由铸造,钞票也不再兑现金币,但是任何人可以拿英格兰银行的钞票,向英格兰银行买金条,每标准金一盎斯按三镑十七先令十便士半的价目,法律既规定英格兰银行须按定价卖出金条,换言之,是拿金条来兑现钞票,但是每一金条是在纯金四百盎斯以上,约合英镑一千七百镑。这样一来,有钞票一样可以拿到黄金,对外输送,偿还债务,比较金币更直截了当。至于其他各国虽然也曾规定按定价买卖金条,但是往往模稜两可。

3、金汇兑本位(Gold Exchange Standard)

在这种制度之下,本国通用的钱币,大都为中央银行的钞票(间用银币),法律规定中央银行不按定价买卖金条,而按定价买卖金汇票。所谓金汇票,大半指英镑、美金而言。既然当时英、美两国的币制,是真正的金本位,和金子直接发生关系,则采行金汇兑本位的国家,它的钱币也和金子间接发生关系,能平定汇价。所以中央银行能以卖出金汇票者,是因为在外国有存款。换言之,即准备金存在外国,因此称为金汇兑本位,或虚金本位。日内瓦会议决定恢复金本位,并且计划节省币制上金子的用途,于是主张这种制度广为施行。

除以上三种金本位外,还有一种和金汇兑本位类似的,是事实上的金本位(De facto Gold Standard)。虽然中央银行实际上业已尽到稳定外汇的责任,按定价买卖外汇,不过没有法律明文规定,难以定名义。但就实际观察欧战后金本位的恢复,除了英国为纯粹的金条本位以外,其余的国家,中央银行所负的责任,于金条、金币及金汇兑三种,随意选择一种几乎难以确定是什么本位(注:详见拙著《中央银行论》101至102页,商务印行,大学丛书)。

然而,无论如何中央银行采取任何一种,都可以维持本国的钱币和其他金本位国家的汇兑不致跌落。金本位的优点就在乎两国的汇兑有平价,能稳定而无大上下,使贸易容易计算,国际资本得适当的流动。但是国际币制与金融,自从1929年以后,日趋恶化,节省用金的计划失败,到了1931年,英国放弃金本位,于是世界币制又各自分道扬镳,自成集团,如英镑集团、美元集团、金集团。

四、英美放弃金本位与世界币制问题之将来

世界各国从1923年起,到1928年止,币制渐趋稳定。但是1929年以后,金本位的工作业已发生裂痕,初则南美几个小国,不能维持,及至1931年秋,举足有所轻重的英国放弃金本位。于是与英镑关系密切的各国也随着放弃,自成一种英镑集团,当时尙有美法两大国维持金本位。

及至1933年春,美国亦放弃金本位,世界只有法国和中欧的几国维持金本位,称为金集团。于是世界币制金融演成三大集团:英镑集团、美金集团金集团。

金本位的恢复不过数年,重新崩毁入于混乱状态,考其原因:

第一,是日内瓦节省币制用金的计划未能贯澈,各国不单不节省用金,而且还进一步重演黄金争夺的老把戏。

第二,是国际经济根本未能均衡,仅维持表面而骨子里的毛病仍在。吾人认为金本位的运用是要国际经济均衡。如果只靠着富而多金的国家放债来维持,则它一日不放出,便一日崩毁,至于奥国信用银行风潮的发生,也不过仅是导火线。

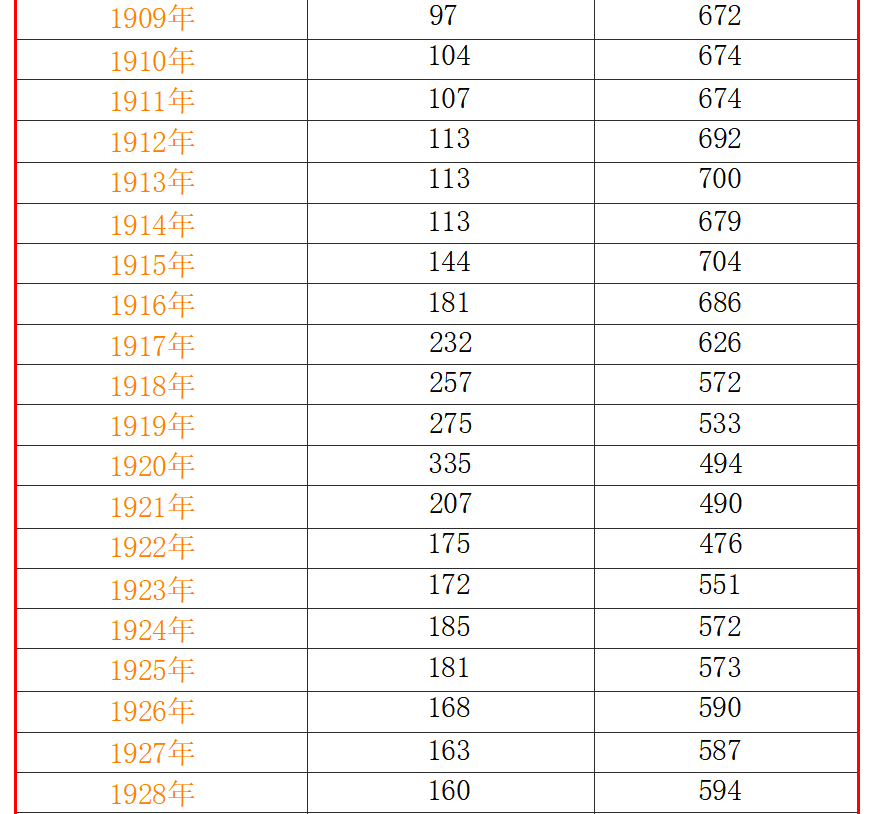

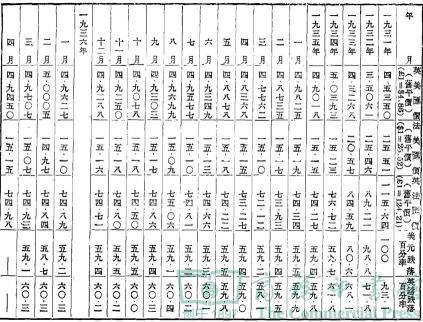

第一,先说节省金子的计划。各国既然拿金子作标准,则金产减少或因金子的需要增加太甚,金产赶不上需要,势必使金子本身涨价,金子是钱币的标准,金子涨价就是一班钱币涨价,物价下落,是不景气的现像。试看各国恢复金本位之始,原是想节省用金准备金,不必在本国库存,而拿外国的存款和汇票,也可以作为准备金。如果诚然照此办理,或者金本位的崩毁不至如此其速,不幸而各国渐渐地把外汇准备金来变为现金货存在自己的库房。1924年德国原照道斯计划,法定准备金可以拿外汇抵充,但以后修改条文,规定准备金非要四分之三的现金货不可,所以到了1928年,德国的库存现金货增加了46900万美金,其余各国都有相当增加,其中幸有美国放出现金货,所以美国的现金反减少了36500万元。各国现金的增减如下:

自1924年底至1928年底(以百万美金为单位)

对于世界币制举足有所轻重的,首推英、美、法三国。美国自大战以后,集世界金货之大半,并且是个大债主,英国在世界金融上是老领袖,法国在战后收到大量的赔款,在收支方面也立于优越的地位。欧战后世界恢复金本位,原是以英美的马首是瞻,美国为辅助各国恢复金本位起见,也曾放出积存的金子,所以上表各国金子增加,而美国反而减少,而且在1928年前纽约联合准备银行行长司床氏(Strong)为顾全世界大局起见,曾降低纽约的利率,且对于世界各国于放款放松,所以世界的金融尙能维持均衡。

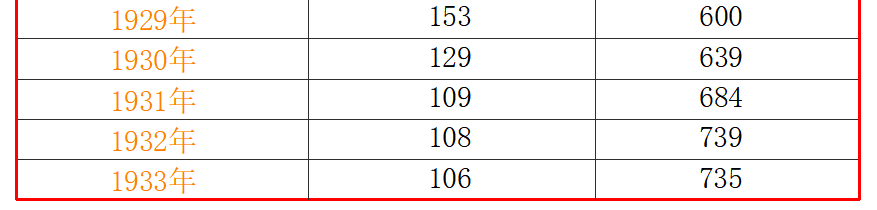

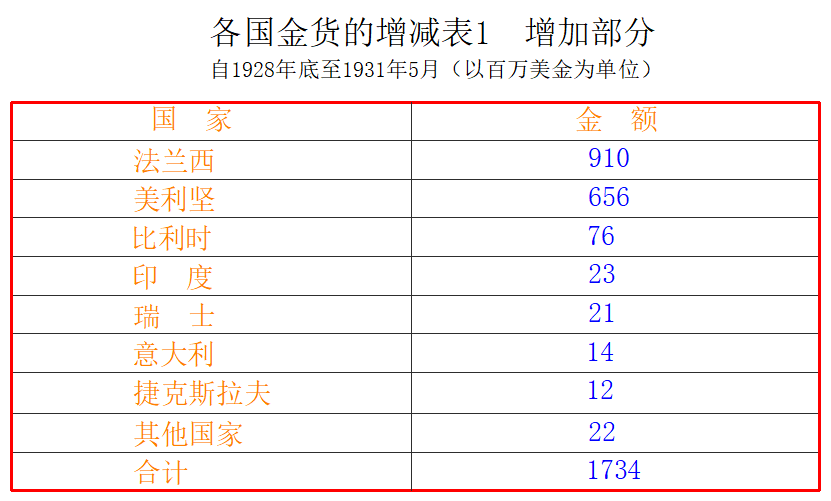

但是到了1929年自司床氏殁后,美国为扑灭纽约证券交易所的风潮起见,曾提高贴现率,采一种收缩信用政策。战后的流动资金特别的多,因为美国利息高,能以吸收世界的资金都向美国流去,美国政府一向采取保护政策,纵使各国货物再便宜些,也难以到美国去卖,永久保持一个出超的地位。但各国因对美国际收支不平衡的结果,只有向美国输送现金,美国在金融上既然采一种收缩政策,收得金子后,并不使通币和信用的数量增加,各国却因为现金减少,于是同入于收缩和不景气的一途了。有的国家因为存金告罄,于是老早放弃金本位,如阿根廷和巴西是1929年底,澳洲是1930年,但是欧洲的国家仍然努力维持,一直到1930年欧洲发生风潮,才促成英国金本位的放弃,局势大变。统计1928年12月以后,到1931年5月,美国以前是放出现金货的国家,一变而为收进金子的国家,法国也把外汇和外国存款变为现金,成为吸收现金最甚的国家。兹将各国现金货之增减列后:

法、美两国既然以债权者的地位,同时又是吸收金子的国家,于是黄金短少的呼声以起。据肯丝(J.M.Keynes)的统计,黄金的生产指数每年增加2%,而其他生产指数要增加3%,金本位是拿黄金作标准,黄金减少就是钱币的数量减少。要想钱币不减少,除非要节省用金,使钱币的增加不受黄金短少的影响。

但是不幸而日内瓦节省金子的计划失败,自然是走入于金融收缩的一途,所以1929年以来世界趋于金融收缩,钱币和信用数量减少,物价跌落,而造成不景气的严重现象,各国程度上虽然不同,时期略有先后,而趋向却是一致。虽然有人解释以为物价的跌落是生产过剩,货物太多,因此跌价。但是我们也可以引证浩初锐(R.C.Hawtrey)的话作解释,也未尝不可以说钱币未能跟着生产增加。换言之,是钱币和信用的数量未能随着增加,原因是黄金产量不足而又不能节省,金融收缩足以使一班的购买减少,货物不能销购自然显露出过剩的现象来,于是工厂减少生产,而失业问题发生了。

金融与工商业发生密切的关系,工商倒闭能使银行的呆帐不能收回,金融上也发生困难和风潮。银行发生风潮,影响于一切信用,于是世界市场短期资金有非常的移动,争向世界金融中心去提款。现金出口过巨,使英国也放弃金本位。

1931年的欧洲金融风潮与英国停止金本位,世界币制金融既靠债权国的放款来维持,国际收支不过暂时因短期资金的存放来均衡。然而暂安一时,不能持久。一旦国际的信用发生动摇,短期资金提回,则不平衡状态立即出现,金本位便不能维持了。所以英国于1931年9月宣布放弃金本位,各国继之。根本的原因是黄金的产量短少,币制用途未能节省调济,国际经济太不均衡,但是导火线却从奥国和德国起。

1931年5月11日,奥国最著名的一家商业银行(Oesterreichische Credit Anstalt fur Handol und Gewerbe)营业失败,请政府维持,虽然政府出而维持,宣布改组,但是从此国际信用发生摇动,使在欧洲各国金融中心所存的短期资金均感不安。于是风潮波及中欧,继向伦敦,甚而至于美国。

德国原自马克稳定以后,赖外资大量输入维持均衡,但是这种外资都是短期性质,一遇不稳,便易被行提去。德国在1931年最初七个月中,外国的提款约有35万万马克。德意志银行的准备金,原包括现金和外汇,5月30日到6月23日三个星期之内,因被外国提款,便减少了107500万马克。

德意志银行准备金既减,于6月19日只好宣布放弃法定准备40%的规定。 英国曾帮助过奥国政府2100万美金,对德也曾参加1万万美金的借款。美国胡佛总统并于6月30日的时候宣布赔款战债一年缓付计划,但因法国从中作梗,成功时候已经太迟,使德国不单受国外的压迫,而且国内也发生提款风潮,终不得不全体银行放假停付,因而国际信用益形摇动。

英国是国际金融中心,存在德国的短期资金亦因而不能活动。各国因鉴于情形险恶,于是争向伦敦提回存款。在七月八日的时候,伦敦付出外款有2万万镑,英格兰银行是负有定价卖出金条的责任。现金准备因以降低,自七月半到八月初半个月的光景失去了现金2200万镑,准备库存现金只余有12380镑,降至1929年以来之最低额。于是银行率步步提高,7月23日由二厘半提高到三厘半,7月31日提高到四厘半,伦敦现金愈流愈少。英格兰银行为维持英镑起见,只好向外借款。

当时在金融上有势力的只有美国和法国,乃于八月一日向纽约的联邦准备银行和法兰西银行共借2500万镑。以后借款用尽,第二次又借8000万镑,但此时世界信用动摇,英国愈向美、法借款,愈使世人觉得英镑信用的不可靠,结果不但不能维系人心,反而使资金流出不绝。结果,8000万借款告尽,终不得不放弃金本位,英国金本位制遂于9月21日停止。当时就说暂停六个月,但是以后就长此接继下去了。

所谓停止金本位,在英国简单的很,因为1925年的恢复金本位,也未曾铸造金币,不过由英格兰银行按定价买卖金条来维持镑票和金子的关系,如今停止金本位,英格兰不再按定价卖出金条,从此以后,英镑和金子的定价关系打断。英格兰无卖出金条的义务,库存现金不再减少,不过任其英镑对外的汇价跌落。所幸英镑的跌落缓和,并不剧烈,所以然者,英国最初是说六月之后,或者能恢复金本位,以缓人心。以后由英格兰银行参与汇兑工作,最后于1932年6月24日成立有平汇基金帐的设立(Exchange Equalization Account),无非为使英镑的汇价变动稳和,庶使英伦不失金融领袖的地位。

然而无论如何,英镑总是跌价了,许多国家把存款存在伦敦也跌价。我们知道欧战以后各国恢复金本位,把准备金存在国外,大半是存在伦敦和纽约,此次不及完全提走,而英国已停止金本位,英镑跌价就是各国存在伦敦的准备金跌价,结果使许多国家也随着英国停止金本位。

英国在停止金本位以后,反而发现种种的好处。

第一,是英国的金融不再受现金的束缚,信用可以放松,来活动工商业,国内物价可以提高打破不景气的圈套;

第二,是外汇跌落,反使英国货物出口便宜,于国际贸易有益;

第三,是英镑虽然对金子跌价,但是转而联络殖民地和其他经济关系密切的国家,造成一个英镑集团。

美国的放弃金本位与贬值政策:

英国停止金本位以后,其次要轮到美国了。美国是富而多金的国家,各联合准备银行和国库所存的金货,占世界币制存金三分之一。发行准备法律规定是四成,而实际上在六成五以上,然终于1933年放弃金本位。考其原因,自1929年世界物价趋于下落,美国经股票交易所投机高潮之后,一切走入紧缩一途,与世界各国同入于不景气的漩涡,在工商业方面是因物价跌落工商倒闭,在银行方面因工商倒闭而放款不能收回,因股票跌价,而投资损失。美国银行制度极不健全,当不起风波。

美国虽然有联合准备制,但是许多地方银行不加入联合准备制,而且小银行无数,分行制度不发达,一有风波,则人民争向银行提现,所谓星星之火足以燎原。于是美国空前未有之提款风潮便愈演愈烈,最初发生在2月14日的密歇州(Michigan),初因提款紧急而下停付令,继而蔓延各州,风声鹤戾,同时发生提款风潮。

罗斯福大总统正于此时(3月4日)就职,为治标计,遂不得不下令全国银行放假,暂停营业一星期,至11日始行复业。在此一星期内,各国对美金汇兑无正式行市。及至4月11日,各银行复业,禁止现金币流通,并严禁私藏。此时美国虽然已经放弃金本位,而法律上并无明文规定。到了6月3日经上下两院通过,于是正式放弃。

但美元在国际汇兑上所跌有限,盖各国以为美国处于债权者地位,富而多金,事实上与心理上都以为美元不至大跌。可是,美国于放弃金本位之后,更进一步将美元自行贬值,于1933年10月25日起,利用购金政策,出重价买进现金货,使美元对金价值继续跌落,不但收买本国金货,并且收买海外金货。

究其目的,不外两种,一为使通币膨胀,扬言提高物价;另一种是鉴于英国放弃金本位之后,英镑汇价跌落,英国出口昌旺,于是争以贬价相角逐,成为贬价战争。

一直到了1934年1月颁布,金准备条例以后,财政宣布买卖纯金的官价:一盎斯三十五元,比起以前的铸造价格每一盎斯二十元,差不多打个六折,以后未加变更,似乎是如此低定。这里,最可注意的是英美汇价,最初,英国一停止金本价,英镑在英、美汇兑上表示跌落,但从美国也停止金本位以后继而美元贬值,美元也继续跌落。英、美汇价于是渐回复昔日常态,维持于一镑合四元余至五元之间。美国由财政部买卖金条政策决定美元价值,英国则用平汇基金维持英镑价值,两方均不愿使对方的钱币再有大的贬价,故形势渲成英镑和美圆的平稳状态。

试看1931年以来,伦敦对纽约的汇价可以证明,法国佛郞尙未跌价。所以英美的汇兑,虽然仍然和老平价差不多,而对于佛郞则统跌价。三国汇价统计表如下:

据右表所列,英美的汇价,从1931年停止金本位起,逐渐跌落,到了1932年曾经到过一镑只能买到三元五角,但到了1933年春,美国也停止金本位之后,美金也跌落恢复至四元多,美国实行贬值政策,打破过五元。自此以后,常是维持一镑合四元八九角之间,和原来金本位时代的汇兑平价四元八角六极相近,大势所趋是两个国际金融有力的国家,双方都不肯使对方的钱币再行贬值,结果是维持一种平度的状态。将来很有如此稳定来恢复金本位的可能。

法国的币制问题:

其次论到法国,虽然如今仍然保持金本位,但是牺牲很大,而且英、美两国的钱币统已贬值,法国的佛郞仍然保持原来的金值。比起英镑和美金来高出百分之四十,质言之,按佛郞计算的法国物价,也比英美物价高百分之四十。

法国是个自给的国家,幸而在国际贸易的关系较浅,然而物价相差如此其甚,是否能维持下去,颇成问题:英美自停止金本位以来,物价已见回涨,而法国的物价仍然下落。试比较三国的物价便又了然。

这种事实是表示英美的不景气圈套,业已打破,得到相当的解决,而法国则中病日深。世界金融既然是英美有很大的势力,将来的世界币制要看两国的政策如何来决定。法国在1931年以前,是以聚金自豪,世界的金融战略,是以他国的金本位破坏为得计。及至1931年以后,放弃金本位,币值减低为有利于贸易,于是转以贬低币值相竞争。法国的金本位也屡次摇动,而法国当局还是尽力设法维持,如严励实行入口货限额制(QuotaSystem)以及设法抵补预算之不足。

吾人认为,法国竭力勉强来维持金本位,不肯把佛郞贬值,是一种忍苦的政策,纵然能维持些时候,也是再愚笨没有。试看,法国所领导的金集团(Goldbloc)如比利时、意大利均相继脱离,看来,法国是不能单独持久的。

将来恢复金本位的必然性:

金本位虽然不是绝对完美的币制,但是其他种种理想的制度仍然不能够见诸实行。结果恐终于恢复金本位,因为金本位仍然可以作为钱币和信用的标准。对于物价虽不能绝对的稳定,也还有相当的成效,而对于国际汇兑的功效,则十分可靠,凡采行金本位的国家,彼此间的汇兑率依金平价为标准。

国际汇兑平稳,于国际金融的调拨上十分要紧。国际金融中心如伦敦、纽约更是需要金本位。在最近期间国际间政治经济都感到不安,自然不敢冒然来恢复金本位,不过等待时机一到,英美两国同感于金本位有恢复的必要,携手合作,金本位的恢复并不是十分难事。

我根据几桩事实来推断,将来英、美要恢复金本位的必然性:

其一,是英、美同放弃金本位,对于金货反大加买进,所存的金子增加,试问绝对想废止金本位的时候,何必大事买金?

其二,是英、美存金皆利于金本位的恢复。

其三,是英美所统制的地域如南菲洲和旧金山,都是主要金矿的所在地。换言之,英美产金最多,为利害的关系计,将来也是利于恢复金本位。

所以据一班推测,金本位的恢复,不过是迟早问题。

恢复金本位的定价问题:

一到恢复金本位时机成熟,则英、美两国便要恢复金本位,已如上述。但恢复金本位时,英、美两国的钱币,是恢复老的金值呢?还是按当时的市价来稳定呢?我们看见,英、美两国的钱币,如今已比原来的金值,跌落了百分之四十,这是既成的事实,如果再想勉强恢复到老价值,便要硬提高币值百分之四十。提高币值,使物价跌落,是不景气的渊泉,再痛苦不过的事,这一种的痛苦绝非任何国家所能忍受。所以我们妄加论断,英、美不恢复金本位则已,如果恢复时,断无再恢复到老金值的道理。勿宁是按时价稳定,或者再低一点来稳定,于工商业有裨益。

然则那时,法国的政策如何呢?我们的推断,以为法国当局如果不再继续糊涂下去,一定也把佛郞的价值来贬低,然后才可以维持。战后的经验告诉我们:英镑因为恢复旧日的金价,所以工商业最先感觉痛苦,当时法国的佛郞因为贬值(Under-Valuation)所以受到不景气的影响最迟。这种经验应为各国当局所记忆,庶乎不至于再蹈覆辙。依理与势推断,英、美极有按低价稳定来恢复金本位的可能,且法国佛郞的价值也须加以贬低。不过先后确成疑问,是英、美先恢复呢?还是法国先放弃,俟佛郞跌价后,然后来大家图谋恢复呢?在英、美似乎利于法国先放弃,而法国则利于先恢复,这两条的孰先孰后,则不得而知。事态的变化万端,也许谈不到这种问题,竟然又有第二次大战来临,等到大战以后,局势大变,然后重新举行世界币制会议来讨论稳定问题。

凡事如此,难可逆料。