本文详细记录了甘肃造币厂的来龙去脉和机器情况,以及当时周恒顺机器厂的情况。披露了极为罕见的甘肃造币资料。

题记

作为一个甘肃人,故乡铜币一直是我收藏和研究的领域。

求学于武大四载,一度安家江城,家里三口人除了我其他两位都是九头鸟,所以武汉之于我有深厚的情感。而这座城市,也和喜欢的甘肃民国造币有着难以分割的、不被人熟知又日渐被遗忘的联系。特述文,以志之。

笔者所藏珍爱之物,甘肃造币厂造党徽五十文铜币

甘肃造币机器来自汉阳周恒顺,领工多湖北人

造币的前提是有造币机。用现代化的机器造币来取代中国传统的翻砂工艺,一直是各省铸造铜银币之瓶颈。一方面从清末开始,部分先行省份不得不从国外采购造币机,另一方面因缺乏造币机,部分后进省份一直未能造币或很晚造币。甘肃机制币,开西北陕甘宁青四省现代造币先河,且铜银皆有,工艺已算精湛。然纵观诸铜元谱,提到甘肃的造币机器时,均代之以一句“从天津、上海订购造币机具”。

“津沪”之说,向上追溯,最早可到1935年朱镜宇先生在《中国实业杂志》发表的文章《调查甘肃辅币之经过》。原文为:“陇南镇守使孔繁锦,亦由津沪购来大规模之机器,在天水设厂铸造。。。孔氏既去,国民军将全部机器运省(即今造币厂之机器)”。后诸谱当为摘抄此资料,或干脆简单摘抄其他钱币谱。

然细读此文,在其他细节方面也有诸多谬误,此处不展开详述。仅以“津沪”观点再往前追溯依据,或前后寻找更细化的记载,只能在其他资料中找到孔繁锦于天津采购过水泥,而刘甫翼(1887~1950,字卫石,民国时期大发明家,陇南十四县之一的徽县人)民国十一年自兰州法政学校 (今兰州大学前身)毕业后被孔繁锦留用,派去上海进行过实业考察,以改造天水造币厂设备。并无其他支持津沪购买机器的实证。其实细想可知,从单一渠道采购造币设备并运至甘肃在当年已是相当之大的工程,更遑论从南北二地分别而为之。若为之,机器的来源是何厂所制,又无法细考。

其实真正喜爱甘肃铜币的人,基本都知道甘肃铜银币的铸造机器,来自于湖北汉阳周恒顺机器厂。可考的证据非常详实,且从各个不同的角度均可予以证明:

1、天水方面刘大有先生在采访当年赴湖北购机器的当事人后,在1989年《天水孔币专辑》册子中记述:“当时从汉口用120万两白银购获的造币旧机器,赵五寅往湖北专办此事(为赵振轩一家子),因火车只通河南观音堂,所以全靠散装车拉驮运,在翻越陕甘交界的大关山时挣死了不少牲口。这并非有人说从四川购得造币机器。为什么说孔购获的是旧机器,因不仅有当时的见证人,而且孔机制的蜀陇铜元,字迹多数欠清楚,亦可说明机器之旧。当时各地军阀层层设卡,硬是孔用陇南种的鸦片烟包“打通”了各省设置重重关卡。由于造币厂多是汉口“周恒顺”字号的机器,所以请来湖北技工较多,每月薪水七、八十块大洋,学徒田正录每月发八块大洋。生活待遇好,工作也很有成效,短时机器就按好试制成功。”(笔者注:此文中将汉阳误为汉口,机器误为旧机器,从其他维度详考可知。此处当属回忆人员错漏之处)

2、湖北方面如《武汉文史资料选辑》等也有诸多对周恒顺为甘肃造币厂提供机器的信息记载。因记载信息较多且今人不加考证,难免有时间是“民国三年”这类明显错误。特选取1945年著名学者杨开道主编,重庆出版的《新世界》月刊第四期之文章《周恒顺五十年》,为当时作者亲身采访周仲宣先生的一手资料:“民国初期造币盛行,周恒顺做过湘、赣、豫、晋、渝一些有关生意,兰州的甘肃造币厂的全部机器均为恒顺承做,并代购小部分外国机件,至国民政府时期,此种买卖始行低落。”

遗憾的是,甘肃造币厂之机器尚可补全机器列表并来龙去脉清晰,“湘、赣、豫、晋、渝一些有关生意”今已难以考证且无人关注。

3、早在民国二十五年(1936年),任职中央银行兰州分行的潘益民先生,在中央银行丛刊中详细盘点了当时兰州的机器工业。对甘肃造币厂,以一章单独介绍造币机,并给出了机器列表:

“各种重要机器,均为汉阳双街周恒顺机器厂制造,其机器共分六部:

锅炉房,有锅炉两座,可供发动机及碾片机使用。

引擎室,有七十匹马力发动机一座,可供本厂及制造局使用。

修理部,有车床三部,刨床一部,钻床一部。

碾片部,有一百四十匹马力发动机一座,专供碾片机使用;又碾片机一座,(共滚子四副)又碾棍机一部。

舂光部,有舂饼机四部,光边机三部,剪刀机二部。

印花部,有印花机十部,烘台一座。”

除对机器的叙述外,还有如下对天水厂迁兰时工人的叙述:“除将由湖北聘请工人完全留用外,其余职工,暂行解散。。。”

4、当年在甘肃造币厂工作过的张思温先生,1988年写的回忆性文章《甘肃造币厂始末记》,该文也征询了陈发坤、金小唐、蔡延寿、鲁绍林等该厂亲历者的意见,算是民国甘肃造币厂的第一手史料。

文中第一段即是:“其中陇南镇守使孔繁锦于1922年(民国十一年),向湖北汉阳周恒顺机器厂订制了一套铸币机器,在天水城外设厂铸造铜币,技工亦在汉阳招收。工厂设立后,于1924年(民国十三年)投入生产。1925年冯玉祥部国民军入甘,孔被撵出甘肃,1926年(民国十五年)造币厂停工,1927年冯部将此机器迁运至兰州,在旧举院建厂,是年冬季开始铸造银币。”

文中对机器列表也有简述,和中央银行丛刊中吻合,此处不再赘述。本文中同时也详细介绍了诸多技工、领工:“工务科各股技工、领工都是孔繁锦在汉阳购机器时招来的,极少变动。钢模股的技士为陈发坤(江西人,字汉轩,1972年还在兰州),熔银股领工为王志槐、陈长春,碾片股领工为周士祯,舂光股领工为范有成,印花股领工为高连(天水人),洗烘股领工为范占鳌,修理股领工为刘汉贵、范成鑫、丁春山,烘炉股领工为孙炎才,锅炉房领工为杜华卿,炼铜股领工为涂坤年,木样股领工为龚成才,金库看银子成色的是薛思聪(陕西人,钱铺学徒出身),这些领工大都是湖北人”。

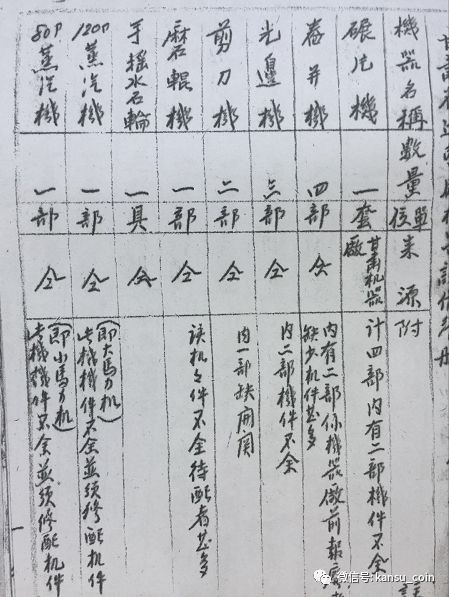

5、甘肃造币厂官方留档资料中,造币厂机器工具清册历有延续记载且更为详细。虽未直书机器来源,但机器清单与潘益民、张思温文中记述吻合。

甘肃造币厂官方留档资料中的机器工具清册的部分内容示例

从上述购置机器当事人采访记录、机器总设计师采访记录、中央银行兰州分行盘点专刊、造币厂工作人员回忆录、甘肃造币厂官方留档文件,非常详细清晰地印证出,甘肃造币厂的机器,由汉阳周恒顺承做,陇南镇守使孔繁锦采购,后由国民军从天水迁运至兰州,并非由“津沪”购置。而领工,也大都是湖北籍,由机器购置时招聘,虽时局动荡城头变幻大王旗,但造币厂技术员工相当稳定,由始至终是同一批人。

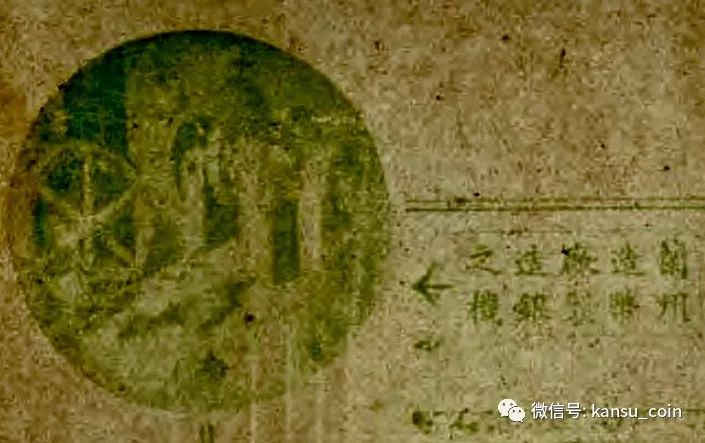

周恒顺为甘肃造币厂所造机器,摄于民国二十六年

甘肃造币厂的精神,与周恒顺厂一脉相承

周恒顺机器厂,历经百年历史,是武汉最早的民营机器工厂。建国后的周恒顺,先后延革为武汉动力机厂、武汉汽轮发电机厂、武汉工艺装备厂、中国长江动力公司(集团)等。新中国多个机械领域的教授、总工均出自原周恒顺厂,如周修齐(解放后曾任上海交通大学金属切削课程教授)、武霈(解放后曾任中国标准局总工)、齐荣普(解放后曾任上海气轮发电机厂总工)。可以说,武汉乃至中国现代机器制造工业方面都留有“周恒顺”的印迹。武汉有名的东湖公园,即周恒顺家族周苍柏先生的“海光农圃”。

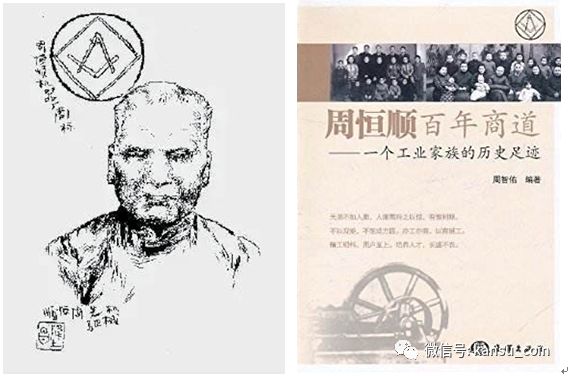

有关周恒顺的文章,广泛见诸于报刊或历史资料。同时海洋出版社在2011年出版了周智佑先生所编的图书《周恒顺百年商道--一个工业家族的历史足迹》,希望对周恒顺有进一步了解的读者可购买此书详细观看,本文只做与甘肃造币相关的简单摘引,并在后续引用部分资料对周恒顺机器厂做简单介绍。

同治五年周仲宣之父周庆春以“天顺不如人顺,人顺则要持之以恒”为意改祖传“周天顺炉坊”为“周恒顺炉坊”。而“周恒顺”以及周恒顺为甘肃造币厂铸造的机器,在接近百年动荡的时代,在“天不顺”之际力争创造“人顺”。

周仲宣在17岁时即丧父而执掌大权,然则短短几年在清末将周恒顺从传统炉坊改为现代化机器厂。然则好景不长,1909年,工厂自行设计制造出80马力、木壳、吃水4-6英尺的小火轮“顺风号”,是武汉市自造的第二艘轮船,处女航回程途中被兵船撞翻,伤亡甚重。因为是兵船,无法与官方计较,打了几年官司,不但无结果,反而损失了2万余元。周仲宣并不灰心,在民国初年把握机会大力发展,成为武汉最大的民营机器工厂。而1925年,因为设在四川自贡的分厂的账房先生卷款潜逃,债主纷纷索债,甚至闹到武汉,周仲宣被气吐血。

1927年5月,工人纠察队将汉阳两个经营机械工业的民族资本家周仲宣和周文轩逮捕下狱,查封他们的财产准备分发给工人,并在当时的汉口《民国日报》上发布了“两周”的十一条“罪状”,即党史上著名的“汉阳‘两周’案”。后十一条被推翻而得以幸存。其后抗战爆发日军入侵武汉,周恒顺在民生轮船公司帮助下艰难内迁重庆,与该公司合营为“恒顺机器厂股份有限公司”,及至1941年,重庆恒顺机器厂已盛极一时成了国民党政府对外宣传的样板。抗日战争胜利后周恒顺机器厂是武汉内迁企业中复员复工最早的一家。

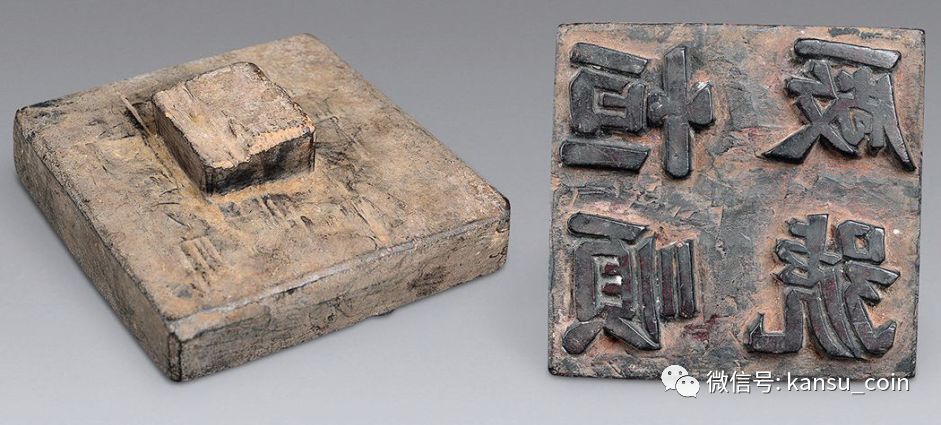

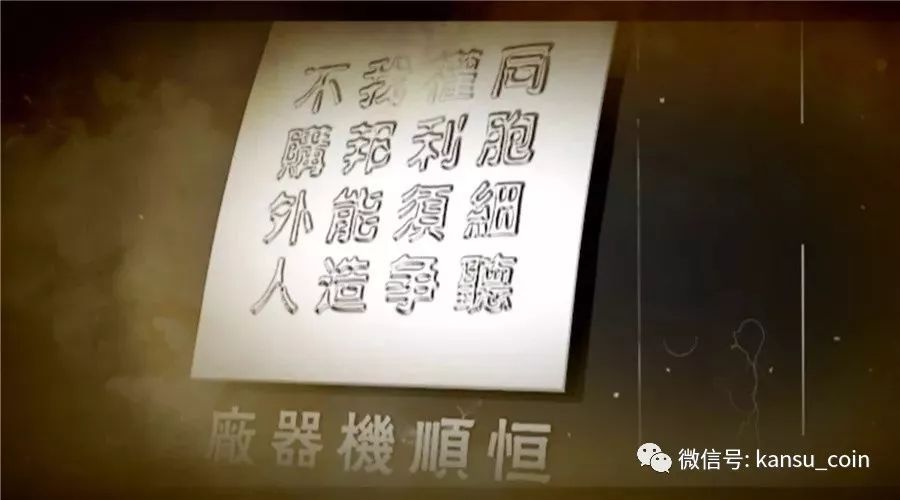

周恒顺机器厂方形木章,现藏武汉江汉关博物馆

甘肃造币厂的机器,由孔繁锦采购后千里迢迢运送至天水,不仅通过了各路军阀的层层管制,也通过人畜拉动的方式翻越了自然天堑秦岭从而来到陇地,仅运输过程就历经一年多。进入制造过程仅约两载,风云变化冯系西北军赶走了北洋军阀孔华清,将造币机从天水运送至兰州。

在兰州黄河畔的岁月中,造币机历经西北军、本地八大议员、青海马氏、国民党的统治,从甘肃造币厂到中央造币厂兰州分厂,中间尚经历造币厂撤销而将机器用于生产水泥肥皂,这批机器一直是兰州这个西北重镇不可缺少的现代化工具。及至49年马步芳撤退之前,还将机器从兰州转移至青海西宁,解放后又得以转移回兰州,可谓在时局动荡下风雨飘摇。然不论时局如何变化,造币厂机器、造币厂工人还是同一批,还是天水时期陇南机器局的底子。所以甘肃造币从天水时期到兰州前中后期,从铸造上有非常强的承接性。

而回顾周恒顺的厂史,和甘肃铜币的造币史,我们可以看出开甘肃机制币先河的两个人,孔繁锦和周仲宣,两个人在实干方面有极大的相似性。

孔繁锦在一无技术、二无造币授权的情况下,在天水采用翻砂古法,仿造他省新式铜币,开甘肃砂版之先河。同时一方面积极打通北洋政府关系力争允本省造币,另一方面在陇南采购国外机器无现实条件的情况下向民营机器工厂“周恒顺”下单订购全套造币机器。

周仲宣在一无图纸、二无造币机经验的情况下,摸着石头过河,通过私人关系在湖北官钱局晚上歇工之时以一套英制造币设备为参考,边绘图边施工,以“蚂蚁搬家”法一步步完成并最终交付包括熔炼、碾压、轧片、冲块、滚边压花、摇洗等全套造币设备。

早在1910年,顺丰榨油厂准备同英国洋行签订蒸汽机订货合同,周仲宣以低于英商1/4的价格承接这项业务。蒸汽机经精心研制成功后,周仲宣在机座上铸上了如下字样:“同胞细听,权利须争。我邦能造,不购外人。由知此意,方称国民。专买洋货,奴隶性情。”

前辈早在百年前,即有如此认知,而观今日之铜币收藏,所谓美者,言必称国外样币。从英系样币德系样币到当年的广告币,似乎天然就该是国币的祖宗。仅就甘肃机制铜币而言,因大名鼎鼎的孔造五文和十文机制币铸造精美,独有凹边,而猜测为“国外代铸”,理由是甘肃造币工艺和机器造不出,并称凹槽“或为国外防伪工艺“。不提凹槽边是孔繁锦造币从砂版时代即开始的独有翻砂工艺创新,单就“精美=海外造”的逻辑,今读到周仲宣先生百年前这段文字,依然感到浓浓的悲哀。

甘肃铜币,正是在孔繁锦这样的土法翻砂开先河,周恒顺这样民营机器为技术,一步步迭代升级中铸造而成,行用于落后而广袤的西北地区(青海宁夏时属甘肃)。

余有幸得蒙武汉罗伟先生,相让民国时期周恒顺机器厂工牌一枚。此牌是罗先生祖父于周恒顺机器厂务工时所拥有。从老人五十年代写的文字叙述中可知,民国时期老罗先生从最初在周恒顺做钳工,到因中央棉花合作社及军部粮秣厂购买周恒顺煤油机而赴河南、湖南装修机器,每去一处则是两年以上时间。后又随周恒顺内迁四川重庆。当时周恒顺的工匠,就是这样走南闯北,随周恒顺机器而行。

笔者所藏周恒顺机器厂工牌,得自武汉罗伟先生

在甘肃造币方面,周恒顺在运送机器之时,也是派技工全程护送,并在安装好后留人维护。甘肃造币厂领工也多为湖北籍,为购置机器时从湖北招收。正是这群湖北技工,铸就了甘肃近代机制币。

周恒顺工牌的正中,则是周恒顺的商标:“规矩方圆图”,取自《四书》“规矩方圆之致也”、“不以规矩不能成方圆”的立意,中间是圆规和直角尺,外围内方外圆两个图形。

从周氏后人周英柏、周兹柏、周德钧先生的释义中,可以看出周恒顺是以商标基本概括了机器厂的服务方针和管理原则。“以圆规角尺代表规章制度,信罚必赏,技术上也要按照质量标准,严格把关。“内方”就是对内要严格,一丝不苟,“外圆”就是对外要灵活,圆通应变。

“内方”,也是对内重技术、重质量、重管理。周仲宣非常重视知识与人才,认为这是企业立身之本。早年他就高薪聘请机器制造专家胡氏父子为工程师,中年时派次子留学德国,专攻机器制造技术,他本人也自学物理、化学、数学和英语,多次出国考察,跟踪最新的科技。对企业的管理,周仲宣按现代科层组织进行企业内部的制度建设,将原先粗放的管理体制。所谓“管厂”“管账”“管事”三大先生分掌一切的格局,改进为专业化的职能部门,工厂内设置设计室、会计室、营业室和监工室。整个生产环节按专业化分工要求,分为铸工、金工、锻工冷作、装配四个车间。使生产过程前后相续.环环相扣,系统有序地展开。“外圆”是发展,是追求,是服务,为用户服务,为市场服务,为社会服务。”

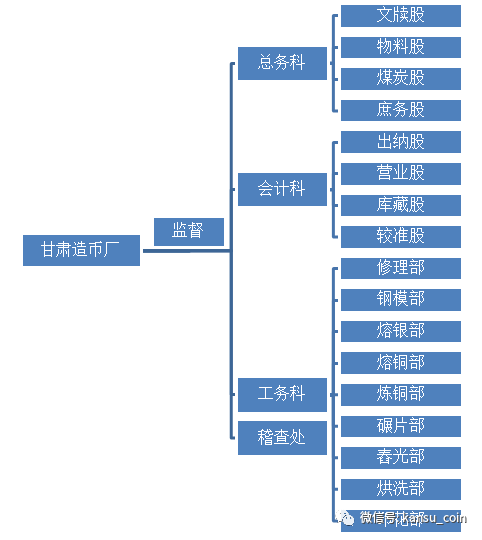

而甘肃造币厂方面,组织架构上设监督一人总理全厂事务,历来由执政者指派。下设总务、会计、工务三科及稽查处,每科再下设各职能部门,细化分工。任监督经常变化,下设的组织架构和技术工人可保障出品质量。正是对自己严格的“内方”,在如今收藏界喜欢诸如币胚、偏打、阴阳、叠打这类“造币失误品”之时,甘肃机制币中的此类失误趣味币,所见极稀。且甘肃机制币的版别非常固定,除铸造过程中因模具原因造成的仅可做为“区别”的不同外,从版别上是相当稳定的,并没有太大修模变化。这也是从周恒顺时期即开始的严格生产流程控制下的结果。而“外圆”,从甘肃初期只造铜币,到后期主造银币;造币图案从北洋双旗,到国民党双旗;人物形象从新式的孙中山,到为了流通而回退至袁世凯,到为了扩展藏区而为青海代铸时的清宣统帝溥仪,变化并不只是随时局和社会发展,有的时候回退反而体现出一种实用和圆润。

甘肃造币厂组织架构示意图

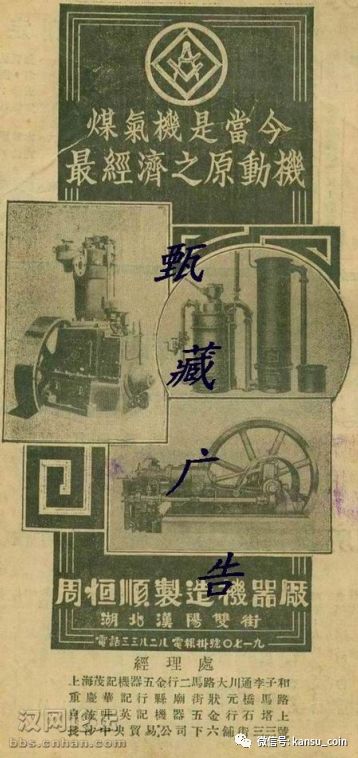

武汉甄荣先生收藏有一张民国时期周恒顺厂的煤气机广告。煤气机是周恒顺的拳头产品,在广告上还有如下一段文字:“尤殚精竭虑,加以深刻研究,制有立式卧式两种,自十二匹至二百匹马力。。。比年以来,鉴于舶来燃料昂贵,各工业咸蒙重大影响,乃对于煤气原动机。。。本厂开设迄今垂四十余年,制造农矿路船各种机器,逐步改良,早著成效。。。”。而甘肃造币厂拥有七十匹马力和一百四十匹马力发动机各一部,猜测当也为如下图示产品。而广告中,也可以看出周恒顺的自信心和民族自豪感。

武汉甄荣先生所藏民国时期周恒顺厂的煤气机广告

武汉葛亮先生收藏的一份1951年11月,中南工业部与恒顺机器厂公私合营协议书(副本),其中有一条款:“私方数十年心血结晶所设计及绘制各种机器底图一千余张,其价值无法估计,现无代价交给合营厂继续使用”。这其中是否有甘肃造币厂机器的图纸,如今已无从得考。

在那个风云变幻的年代,周恒顺将最为核心的设计图纸无偿交出。上世纪七八十年代,原位于双街和南岸嘴的周恒顺机器厂数千平方米的厂房旧址成为武汉绘图用品厂、南岸废棉厂、大桥中学教师宿舍和南岸嘴十四粮店、大桥中学校办工厂等单位的所在地。1998年底至2000年因建南岸嘴驳岸堤和景区而拆除,自此全部不存。

天水孔繁锦的陇南机器局原址后在解放后迁入岷山厂,如今连岷山厂也已只余残迹。

兰州黄河畔的甘肃造币厂原址,目前也成为兰州大学的土地。造币厂那些老机器,我能找到的最后的记载,是49年建国后,经由兰州市军管会企业处交给了兰州机器厂(即后来的兰州通用机器厂),如今恐怕早已尸骨全无了吧。只留有当年的机制币,或零散于市场,或静躺在于百姓家,或陈列于爱好者的纸夹或水晶盒。而周恒顺为甘肃铸币设计造币机这段记忆,也随亲历者的逐渐逝去而日益模糊,难以追忆。

后记

2020年,时距甘肃铜币1920年开铸至今,恰好百年。

2020年,第十七届中国铜元会将在甘肃兰州举办。

2020年,此刻,武汉正在爆发新型冠状病毒感染肺炎的疫情。我也未能回到武汉家中过年,自我隔离于杭州。感慨于疫情之突然,湖北之不易,庆幸于家人均健康无恙。

谨以此文,纪念甘肃铜币铸造百年,预祝即将在甘肃召开的第十七届铜元会成功,献给为甘肃铜币发展付出贡献的周恒顺厂和湖北籍前辈。

希望武汉和湖北的疫情尽快过去,武汉加油,湖北加油。