针对民国初期,钱币通行广狭不一、鱼龙曼衍之观,制定了本币制条例,对钱币形式、成色、重量进行统一规范,革除、收毁旧制货币,以清末之天津、南京、武昌、成都、广州、云南、奉天、长沙、重庆九处厂局为基础,移南京厂于上海,移武昌厂至汉口,以广州一厂为三分厂,受天津总厂管辖。

夫医者必先察病状,而后始得处方。故欲论币制整理之策,亦必当先明泉币之现状,兹首就中国硬币之情形言之,周秦以降,范为币者,厥惟铜钱,历代帝王改元,每更铸以年号,式圆而有方孔,径围轻重,代各不一。

清之制钱,重者如顺治二年之二钱二分;轻者如光绪三十一年以后之六分一文以外又有当十、当五各大钱。

自铜元开铸以后,制钱日见销毁,未曾增铸。近年以来,铜价昂贵,熔毁尤多,市面流通之制钱,交通便利地方,日益稀少,交通不便之处,尚多存留,惟旧日铸数无从稽考,故铜钱之数,不得而详。清光绪二十六年(1990)广东创造铜元,翌年上谕以制钱缺少,不敷周转,著沿江沿海各省仿造。于是各省大铸铜元,既以代制钱之用。而制钱与银两、银元之关系原无法定交换之价,视银铜两者相剂之关系而定;故铜元与银两、银元之兑价,亦视其相剂之关系而定。铜元非辅币也。且铜元所含之纯铜,与制钱十枚之纯铜亦不相等,故铜元与制钱之间又以重量、成色之不同而生市价焉。银、制钱、铜元乃成为三截,而不互相系属。虽铜元发行之初,每百枚抵银元一枚,每一枚抵制钱十文,见之奏案。亦若政府视铜元、制钱为银元之辅币者,然当局不明主、辅币之理,所以维持此法价之术,不一讲求,既无国家银行遵照法价办理兑换,使无市价涨缩之事;而行使之数、铸发之额、又漫无限制。

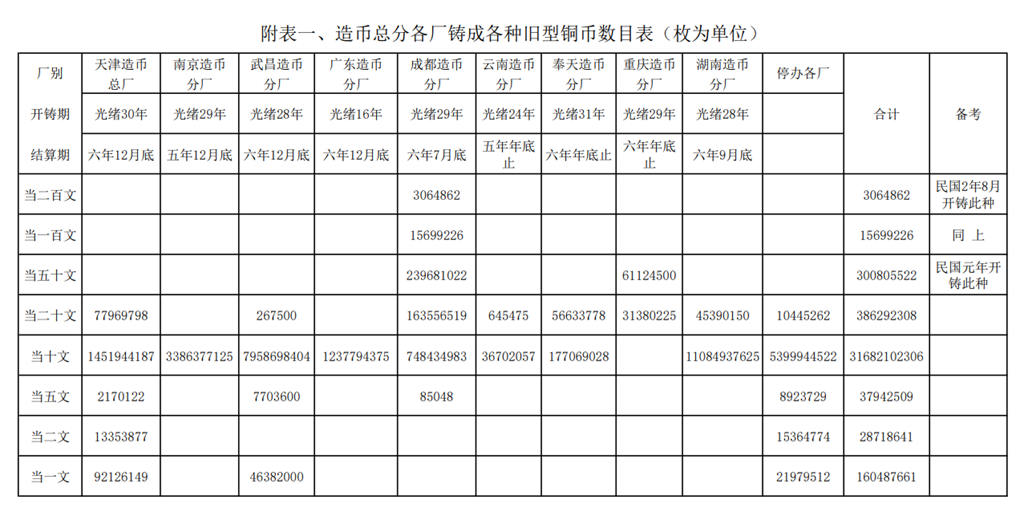

前清之时鼓铸铜元者:天津、奉天、吉林、河南、山东、江宁、江苏、清江、安徽,湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、四川、云南共十七局。民国以来,仅留天津、奉天、南京(即江宁)、湖北、湖南、四川、广东、云南八厂,又重庆一局。所铸铜元有:二百文、一百文、五十文、二十文、十文、五文、一文数种。或铸或不铸,惟“当十”者各厂皆铸。兹将各厂所铸各种铜元之数,列为附表一。今日铜元之行用,仍与前同,与银币无主辅之别。故铜元之价,对于银元,以供求之相剂,以及银、铜市价之参差而定。各地各异,除滥发铜元票之省分外,大致每铜元一百三十余枚,合银元一枚也。民国三年(1914)颁布国币条例,定铜辅币之种类、重量、成色、用数具详于后。(见附表一)

中国之以银供泉币之用,以宋为始,然只熔成宝锭,未尝范为钱币,迄于清之末叶皆然,银以重量计,而不以枚数计。且与铜钱之关系并无法定,银两范为宝锭,以成色之不同,遂有种种不同之平,库平为向来发款出入所计之银两,故通行于各地;各地所有之银两平色,名目纷综杂错,羼然并处。即以北京、上海言之。北京有:京公砝平、三六库平、二七京平、二六京平、三四库平、六厘京市平、七厘京市平七种。上海有:九八规元库平、漕平、关平、申公砝平、公估平五种,虽通行之广狭不一,固极呈鱼龙曼衍之观矣!然各种银两,多有仅存其名,而实无宝锭者,如上海之规元,汉口之洋例,仅为通用银两之称。而无铸就之宝锭也。

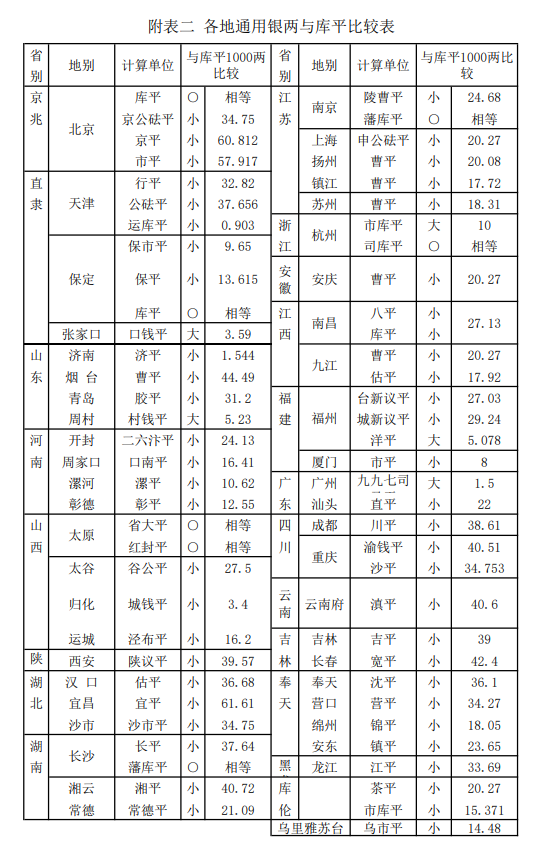

自银圆之用,推广以后,银两之用,因之大减,民国以还,发款出入,渐改银元,然内地腹省,尚有以银两为通用之泉币者,既通商大埠,如上海、天津、汉口者,商业习用之币,亦犹为银两也。兹将各地通用银两,与库平成色比较列为附表二如下:

银之铸为币,始自清乾隆五十七年,户部奏准西藏鼓铸“乾隆宝藏”银钱。至通商以后,各国银钱渐次流布,初自广东,继及江淅、福建沿海等省,以至皖、鄂、湘、桂、四川、前后藏,无不通行。

光绪十七年(1891)广东始造银元,名曰“光绪元宝”每元重漕平七钱三分。其后各省,亦仿铸,成色花纹互有参差。光绪二十九年(1903)谕设铸造银钱总厂,划一银元型式。光绪三十一年(1905)总厂落成,改名“户部造币总厂”其时银币一两与七钱二分之二说方聚讼不决。及宣统二年(1910)四月,奏定币制则例。始定七钱二分为本位币。当即奏进新币、样币,雕刻祖模。翌年五月,宁、鄂两厂始开铸新式大清银币,期以十月发行。为实行币制之始;而国体忽改。所有铸成银币,以需饷之故,陆续随市价流行于市面。仅成为通用银元之一种。民国以还,总厂仍铸“宣统元宝”而川厂则另铸所谓“大汉银币”者。

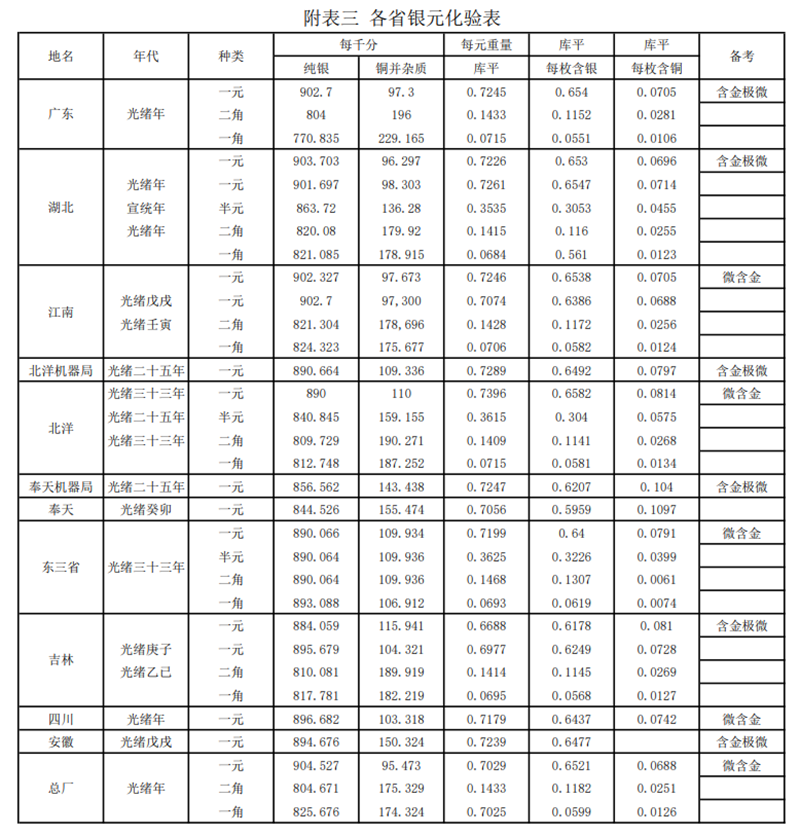

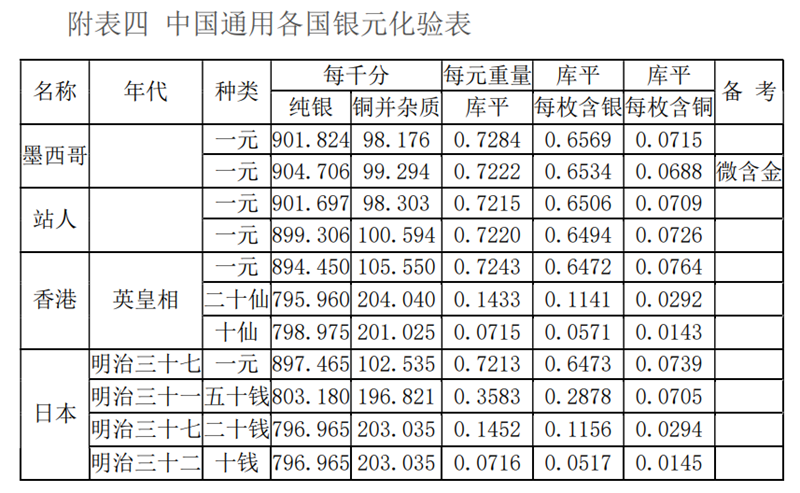

民国三年(1914)二月公布国币条例,其一元银币,以是年十二月由总厂开铸,而改九成成色为八九焉。除照国币条例所铸之一元国币外,各省局厂所铸之银元,其可考者,约为二万五千万元。(具详附表)至各种银元之重量成色,纷杂不一,近合法定者十之一、二。超过法定者十之三、四。不及法定者,十之六、七。(详附表三)历来所铸各种银币,由造币总厂卖出,随市价为高下,币仍成为货物。而不能为衡量百物价值之准则。外国银行及华洋大宗贸易,仍以银两计算焉!外国银元,自通商以来,随时流入中国,其数尚无精细调查,且多陆续熔毁,现所存者当远不及中国银元现存之数。中国通用之外国银元化验成色详附表四。

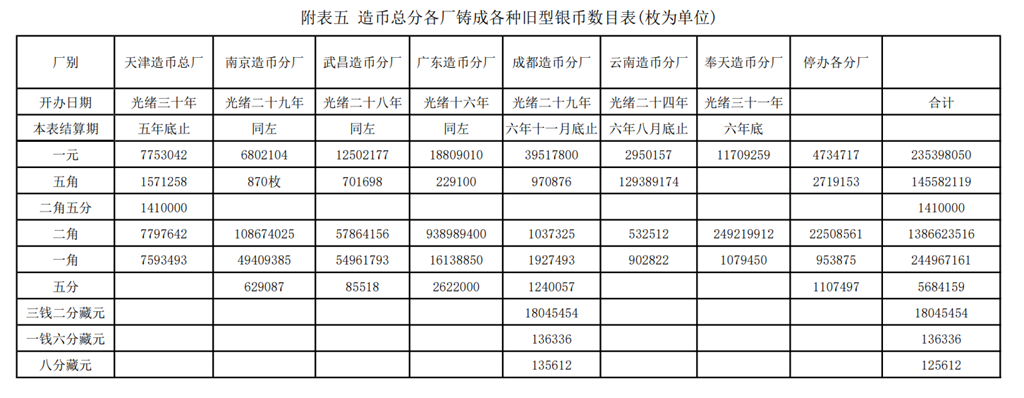

中国之银角,始铸于清光绪二十余年,初自广东、湖北二省,继乃推至他省,银角与银元,及银角与铜元之关系,虽于光绪三十三年(1907)度支部奏称:大银币一元,折合小银币十角,小银币一角折合十文之铜币十枚,均以十进,然未见诸实行。银与币无关,银角犹为一种货物。其与银元、铜元二种之兑价,以供求之相剂而定焉。今日小银元一角,约合十文之铜元十枚有奇,一元银币则约合小小银元十一角有奇也。历年各厂所铸银角,约达三百七十余兆元。详附表五,至各种小银元之重量成色详附表三。

中国向用一文铜钱,无所谓单位问题,单位为钱,本位则铜也。自通商以后,外国银元渐次输入,粤省乃仿造七钱二分之银元。然银铜币,各随市价上下,初无所谓法价,不定银或铜为本位。及光绪二十五年(1899)十一月军机处电询各省,银元应否改铸一两、五钱、二钱、一钱四种?两江、两湖、闽、浙均电请暂仍其旧。是为银币单位争议之始。光绪二十九年(1903)政府以银价日落,洋债赔款,镑亏日巨。请美政府合力补救。其时墨西哥亦有此议。于是美国设国际汇兑委员会,研究用银国改用金本位之方法,以陈说于中、墨两国,精琦以代美委员会名义,来游中国。上圜法条议于政府,主行金汇兑本位制,定“一金”单位币。国中仍通行银币,法定与金单位币之比价,为一与三十二之比例。廷臣多非议其说,不敢尝试。然自后士大夫渐知改革币制之必要。而本位之议亦起矣。其时当局者多主用银,而银币单位,一两与七钱二分两说,亦复聚讼纷纭。迄不得决。至宣统二年(1910)四月度支部奏准币例,仍以银为本位。库平七钱二分为单位。三年(1911)政府向英、美、德、法四国银行团,订借英金一千万镑。以作兴办东三省实业及整理币制之用。并派员往伦敦,与四国币制专家讨论币制。是年八月度支部奏改原有之币制调查局为币制局,将以之为督理币制之机关。一元银币及一分铜币亦已铸有成数。而国体改革,兵戈扰攘,币制之紊乱加甚,不及言整理矣。此民国以前整理币制之经过情形也。

民国元年(1912)之冬,荷兰之卫斯林氏,携其所著“中国改革币制初议”一书来北京。大致谓:“中国改良币制,莫如以金汇兑本位与银本位两制同时并用。其法、先定一新单位,应含纯金0.3644883克,中央银行先立薄记,往来款项用金计算,并发行一种代表新金单位之兑换券。在本国不兑生金;但在外国存储金准备之处,兑取外国金币。从前各省所铸银币、外国银元、以及生银仍照习惯,准其各照所含其价,自由行用。铜币亦仍照市价使用。俟数十年以后,国势巩固,有禁止伪造货币之能力,然后定金银比价为金一,银二十一之比例。铸造代表金单位之银币,以成一纯粹之金汇兑本位制度。”其书既出,朝野颇多讨论,及民国三年二月八日公布国币条例,仍采银本位制。定库平银七钱二分,为国币之单位,名曰一圆。主、辅币均以十进。统一币制,由旧用新均有规定,条例颁布以后,政府逐渐实行者已有数端可述:

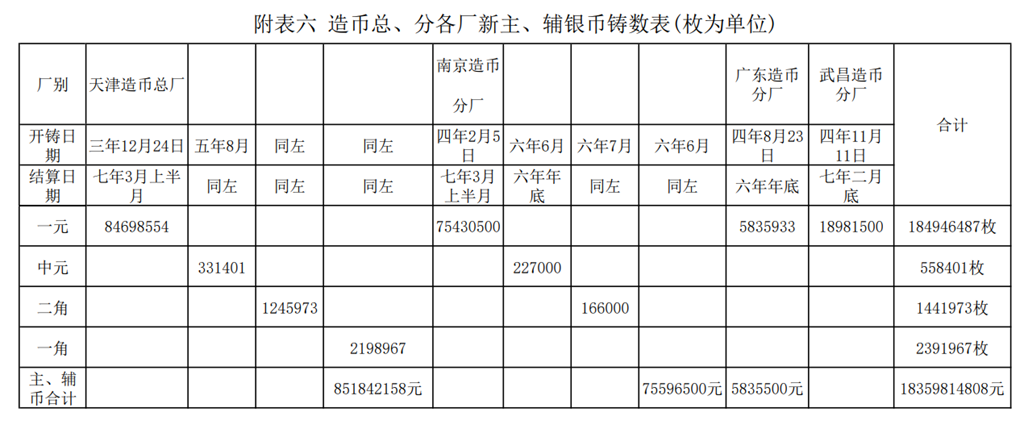

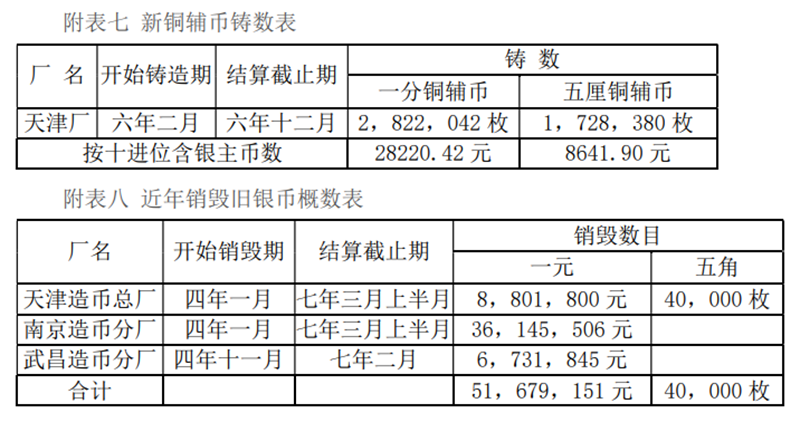

(一)划一型式:前清所铸旧银元花纹、成色参差不一,以致此省之银元,彼省不能通用。今则花纹、成色严归一律,花纹均作袁前总统肖像。一元及中元祖模,以三年(1914)次第制就,呈经大总统鉴定。是年十二月,天津总厂始铸一元银币。南京、广东、武昌均于四年(1915)先后开铸中元、二角、一角等银辅币;天津、南京两厂于五年、六年次第开铸,祖模皆由天津总厂颁发,以期型式之划一。新铜辅币,一分及五厘二种,则仅天津一厂鼓铸。所有已铸新币之数详附表六及附表七。

(二)严定重量成色:成色,条例原定为九成,嗣以过高,因修正条例,改为八九成,即每元重库平七钱二分,中含纯银百分之八十九,为库平六钱四分零八毫。重量成色之公差,条例均定为千分之三。如一元银币之重量,为库平七钱二分。成色为百分之八十九。其公差为上下各千分之三。故以八九零之千分之三计,含银量至多不得逾千分之八九二六,至少亦必达八八七三。若稍有出入,即须重熔另铸。各厂遵守甚严,除自行化验外,每铸币一批,由厂送样币至财政部平验。迨运至银行后,复由银行随意抽取一、二枚送部平验。凡此皆所以严杜重量、成色或有参差也。

(三)维持十进:大小银元与铜元,向虽有十进之名,实则各照市价,以为兑换,无维持十进之法也。今国币条例之新银辅币,半元二枚,或二角五枚,或一角十枚,合一元银币一枚。新铜辅币百枚,合一元银币一枚。发行、收兑皆无折扣。而为维持十进之关键者,即在造币厂既不滥铸,复与中国、交通两银行约定,市面来兑,随时按照法价兑给,兑换之十进,既遵守勿渝,斯使用之十进,得以维持勿坠。且十进之新辅币,不求推行过速,但求成效之确定,故分期、分区以为发行。第一期在京兆、直隶已经实行见附表六、七。第二期在山东、山西、河南、江苏、安徽、浙江、福建、广东。第三期在陕西、甘肃、贵州、广西、云南。第四期在东三省、湖北、湖南、江西、四川、新疆、蒙古、西藏。以便将来逐渐举行也。

(四)革除中国之旧币:每日有市价,实已失去泉币之性质,而成为一种货物。其所以然者:一以各省花纹、成色不同,一以前此俸饷、税租以银两制为法定单位。

今则新币花纹成色既归一律,俸饷税租改用银元,亦经实行。新币之于生银,已成不可分离之象,只在政府明定一元银币与生银交换之价,使一元银币得举自由铸造之实,则银元与生银,自无由离而为二,而有市价高下之事。今一元银币之铸费,既由国币条例,定为每枚库平六厘,将来从严实行,即可革除市价,至现势所趋,市价亦日渐低落,与法价愈趋接近,据造币总厂之调查,光绪三十四年(1908)至民国三年(1914)七年之间,天津银元市价,最高为行化七四零,最低为六七三。查行化两,向例合九八五库足九钱五分九厘六毫九丝。即库平纯银九钱四分五厘三毫九丝。是最低市价之六七三。等于库平纯银六三六零。即较一元银币所含纯银库平六四零八为少四厘八毫。其最高市价之七四零等于库平纯银六九八五。即较一元银币所含纯银为多五分七厘七毫。然七四零最高之价在宣统三年(1911)八月至民国元年(1912)三月,随国体变革之时,其次最高之价为七二八。在宣统二年(1910)九月适值银元停铸之期,又次为七一一。在民国三年(1914)八月则欧洲战事初起,又次为七一零。在民国二年(1913)秋冬之间,则湖口变乱之役,皆不可作为常例。平均趋势,固市价日落,愈近法价也。

据造币总厂民国四年(1915)二月间报告谓一元银币之情形如下:实在成本,每元约行化六钱八八至六钱八九。造币厂与中国、交通两银行订价,每元合行化六钱八八。

(五)收毁旧币:政府一方面按照国币条例,发行新币,一方面即照条例,以新币兑收旧币,逐渐销毁,民国四年(1915)由财政部核定收毁旧币,改铸新币之计划,先后分饬天津、南京、武昌各厂遵办,其业经销毁数目详附表八。

民国三年(1914)之国币条例为银本位制,然此为整理银币,以为采取金本位之预备。而非以银本位为止境也。就今日之情势言之,中国预算,每年应还洋债赔款。本利约居全数三分之一,皆以金计。而欧战以来,银价暴涨,金价大落,中国举债频仍,将来归偿期届,欧战已了,金银之价,较为平复,是借贱还贵,所受损失竟居两重,若改用金本位,则可免此种之困难。且以国际之贸易言之,改金可减除投机危险之性质以币制大势言,世界各大国皆为金本位制,虽英美论者,欧战终了之后,世界各国共采金银复本之议,然终难成事实。各国既皆为金本位制,中国终不能独异。然中国向辅币之重量法价,难以臆定。故金本位制,虽在所必采,而实行之难,亦有不得变通者,今拟略师美国前度支卿尹顿氏之策,参以荷兰卫斯林氏之议,复证以吾国今日之实情,先定一金单位币名曰“金元”含金0.752318公分。即库平二分零一毫六丝八忽八。金元之十分之一为角,百分之一为分。千分之一为厘,皆以十进,而特许中国、交通两银行,发行金兑换券。中国、交通两银行另立帐簿。以金元为本位。为存放及其他之营业。务以期收集人民之存金,而养成人民用金之习惯,政府一面提倡国际贸易之发达,推广金汇兑券之流通。俾得积储金货,将来俟有适当机会,即可定金银比价,实行金本位制。以金兑换券或金元,代一元银币之用。一元银币或逐渐收回,暂作为金元之代表币,仍留现行国币条例之银辅币,作为金本位之辅币,是市价毫不骚动,而金本位之制实行矣。于实行金本位制之前,有一亟待解决之问题,则币制上种种纷纠杂乱之现状,不可不设法整齐而廓清之也。故政府之意,以为当先就民国三年(1914)颁布之国币条例从严行,使成统一币制之局,其办法如下述(其业经国币条例及国币条例施行细则详细规定者兹勿赘及):

(一)关于新币(即条例规定之银铜各币)之铸发者

(甲)新币之铸造:现有之造币厂,为天津、南京、武昌、成都、广州、云南、奉天、长沙、重庆九处,以天津为总厂,余为分厂,实则分厂之用人、行政皆处于独立之地位,天津徒拥总厂之虚名。立法者统一币制之意,已消灭于无形矣。今拟实行办一铸币机关,现有之厂,为数过多,当酌加裁并,存天津为总厂,移南京造币厂于上海、武昌厂于汉口、加以广州一厂为三分厂。上海为外国贸易之中心。汉口亦为中国中部贸易之门户,故量移造币厂于二地,以省各币之运费,且铸发数目,易合于商情之需求,不致有偏多,过少之病。分厂之用人、行政、铸币数目、成色重量、皆听总厂之指挥,受总厂之检查。

(乙)新币之平称化验:一种钱币之能否见信于社会,首要在成色,重量之划一,而欲以此种钱币统一全国之币制,则此为尤要,国币条例所定之重量成色,自开铸新币以来,尚能从严遵守,兹为格外慎重起见,拟于财政部币制局,特设国币化验所,就财政部原有之化验所而扩充之,增其实权,于各厂抽送各币化验成色、平称重量外,并派员巡回各厂,就厂自提,平称化验,并就市收买各币,将其平称化验之结果,应按月列表刊布。国币化验所,待聘用外国化验师一人,其职务为会同所长,总司化验之事。并得随时前往各厂,实地抽验所铸各币,以报告于所长。

(丙)新币之检查:币制局特设一检查货币会,每年由会择定地点,前往检查一次或二次。以下列诸人组织之;参议院议员一人,财政部部员一人,币制局局员一人,各处商会会员五人,(北京、天津、上海、汉口、广州各一)国立大学化学掌教一人,中国银行行员一人,交通银行行员一人,外国商人亦得聘为名誉会员。

(丁)推行之机关:中国银行与交通银行,定为国币兑换机关,凡新旧币交换事务,统归经理,但为便利兑换起见,该两银行,亦得委托其他银行或其他机关,代办兑换事务。(二)关于旧币、处币之处置:

(甲)政府应酌定一日期,以后所有各省现铸之银铜各币,除重量、成色、型式系按照国币条例者外,其余一律停铸。

(乙)外国钱币,应由政府逐渐销毁,并限制进口通用。

(丙)除一元国币外,所有各种通用之旧银元,准其在一定期限内,交换新银元,至旧银角、旧铜元、旧制钱,以及外国银、铜各币,待由币制局按其重量成色,定一与国币比照之法价,暂准作为国币行使。一面由中国、交通两银行按照该项法价,兑给新币,即由造币厂将其熔铸新币,一面由币制局酌定限期,逾期不得作为国币行使。造币厂与中国、交通两银行即按其所含纯银、纯铜,作为生银、生铜收换。惟是项限期,各种钱币不必一律。

(丁)各地方公署,征收官署以及铁路、邮电各局、所所收各种旧币、外币得交由就近之中国交通两银行。又该两银行自收之各种旧币、外币均须由该两银行运交就近之造币厂,按照法价(在弊制局定期以后作为生银、生铜)兑换新币,其运费由造币厂作正开支。

(三)关于划一计算之本位者:

公款支人之以银两、制钱计算者,已多折改银元,而商业上计算,尚多沿用银两制钱者其故有数:历史习惯不能骤去一也。银元种类不一,且重量成色颇有参差,未能取信二也。今既专铸国币,严定重量成色,则假以时日,废除银两、制钱之事必可实行。上海、汉口各处,外国商人之贸易向用银两者,今既有确实可信之新币,与之商改银元,亦非难事也。

(甲)凡公私款项出入以及债项,向以银两、旧银、铜币、制钱或他种钱币计算者,应照币制局所定法价,折改银元,以为计算之名称,海关税则,向用海关银两计算者,应与各国协商,按照币制局所定法价,折改银元,以为计算之名称。

(乙)凡逾定期而未将券契文件,折改计算之名称者,嗣后如有争讼,即照币制局所定法价,判令归结债务,以后造币厂鼓铸银币,于一元银币,当逐渐减少,而中元即半元之数,逐渐增多,盖将来金本位制实行之时,中元可以作金本位制之银辅币,而收毁之一元银币,可以减少,此政府硬币政策之大概也。

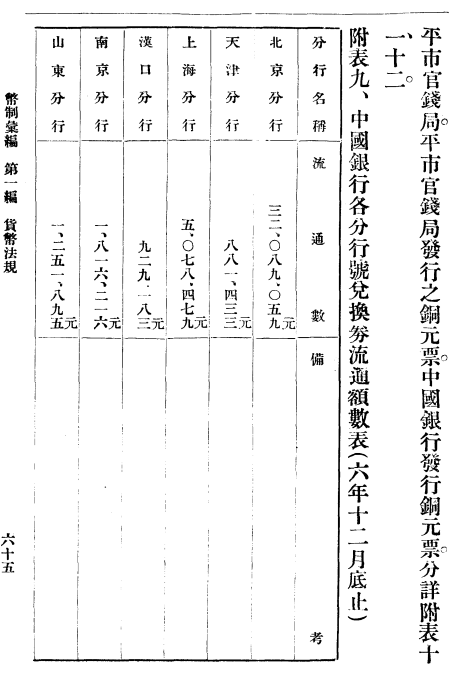

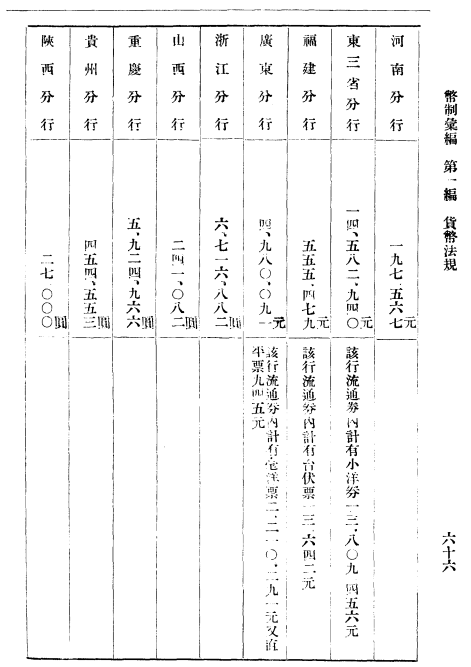

后文还有截图内容,为自此的后续。附表八之后。

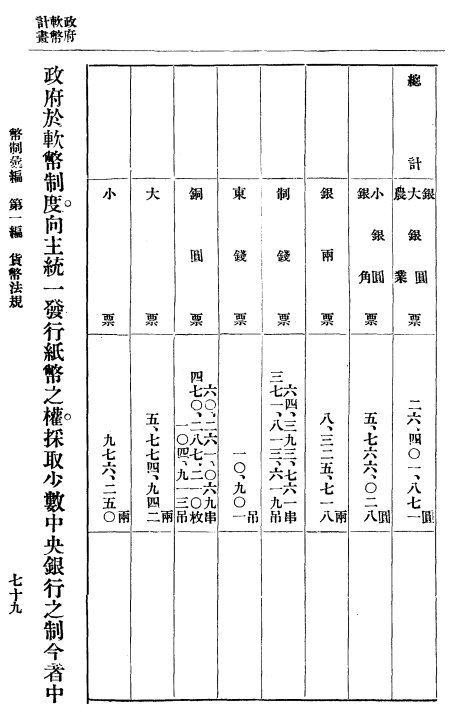

附表一 造币总分各厂铸成各种旧型铜币数目表(枚为单位)

附表二、各地通用银两与库平比较表

附表三、

附表四、

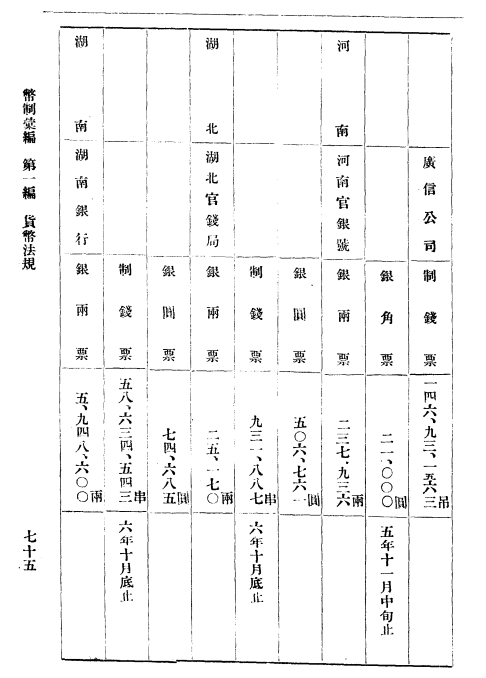

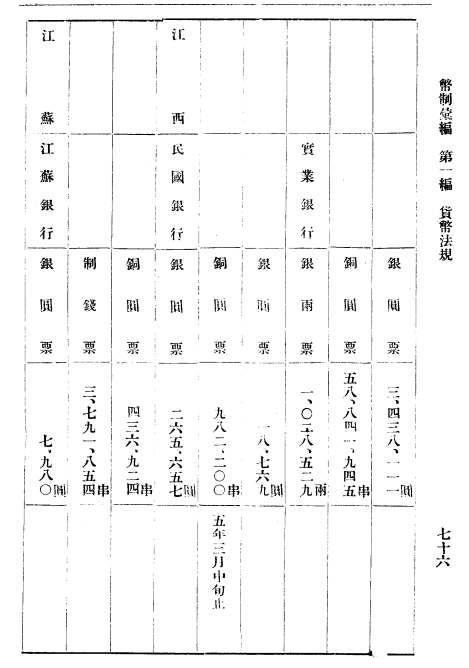

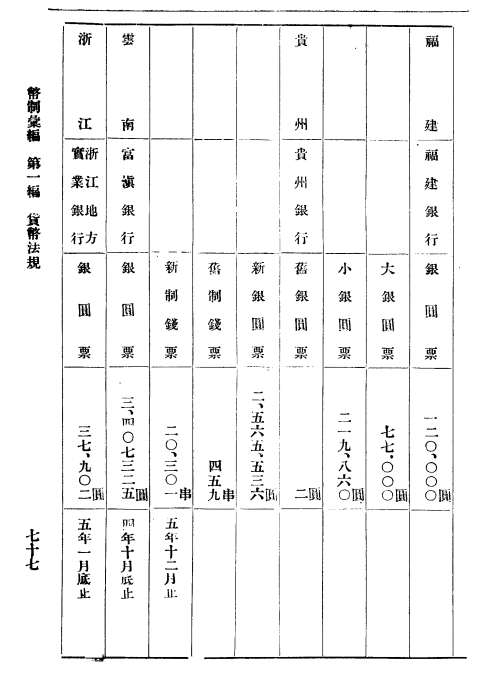

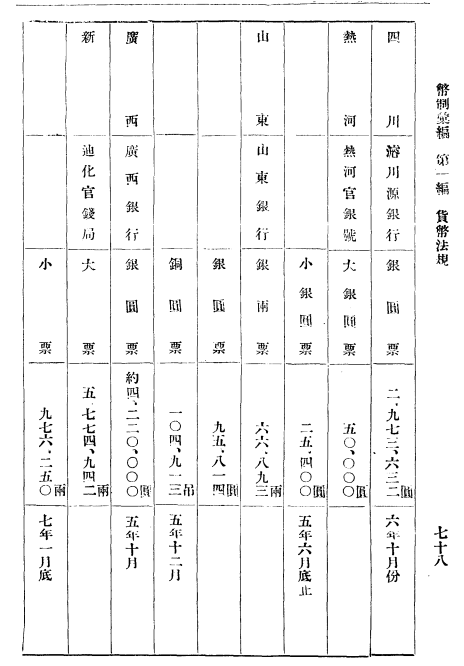

附表五、

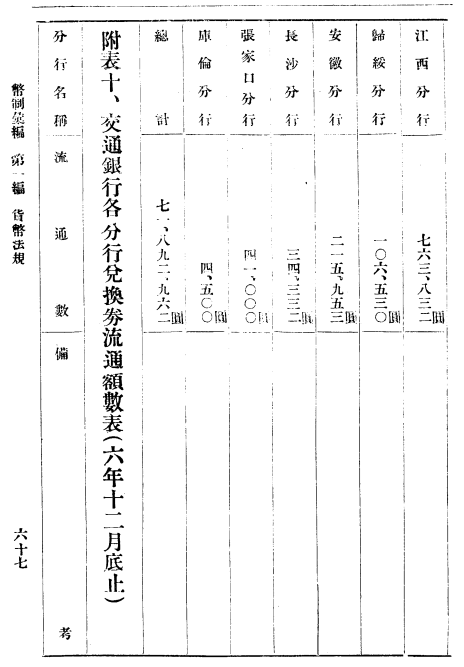

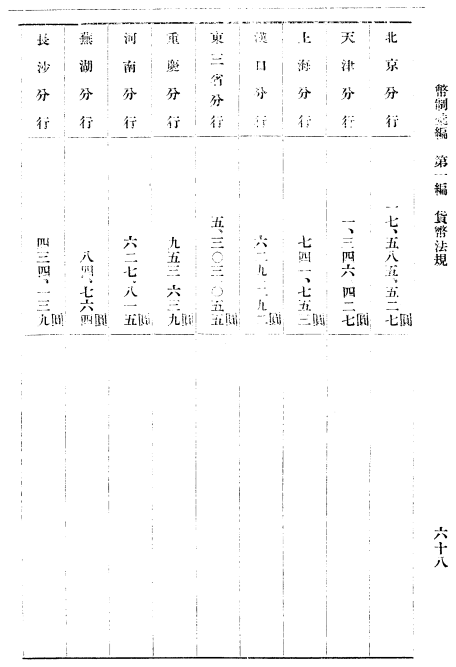

附表六、

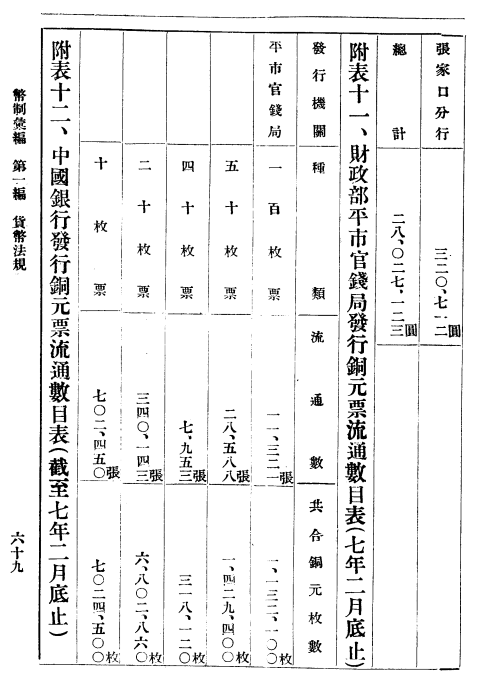

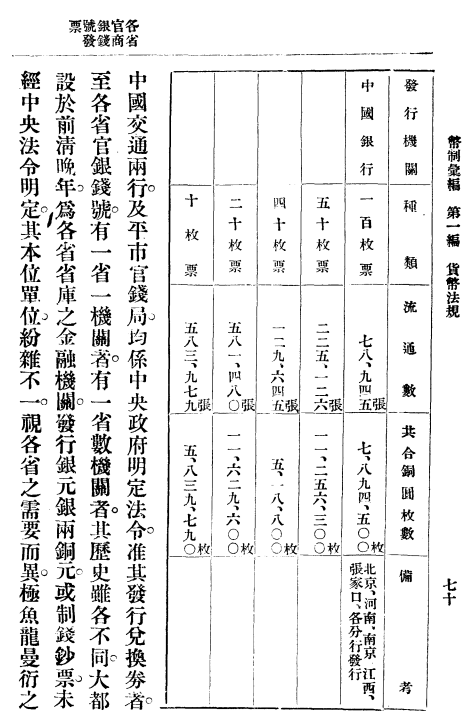

附表七、八

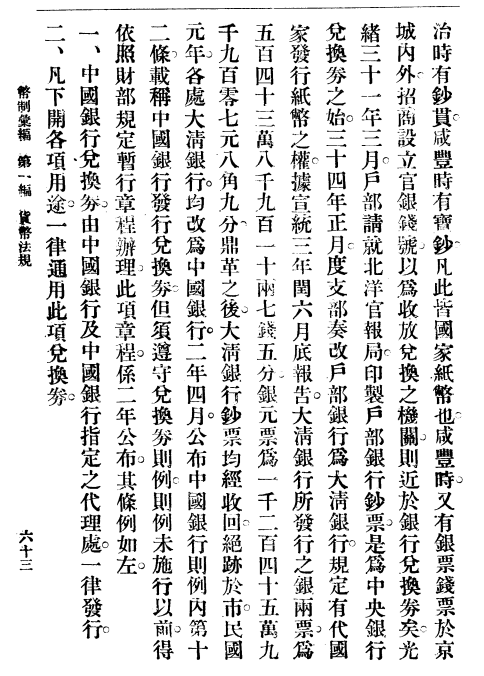

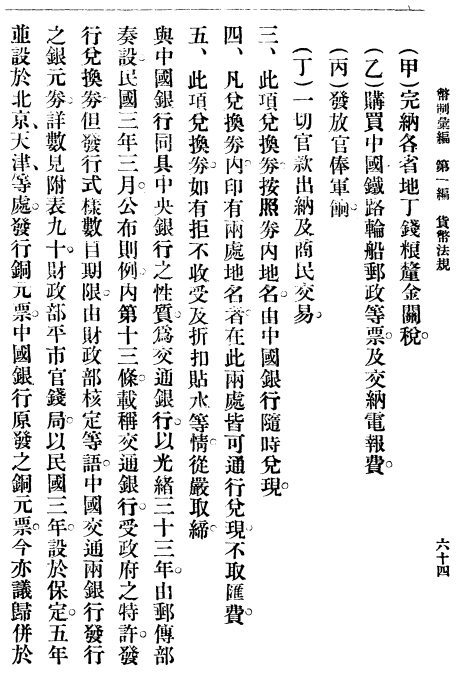

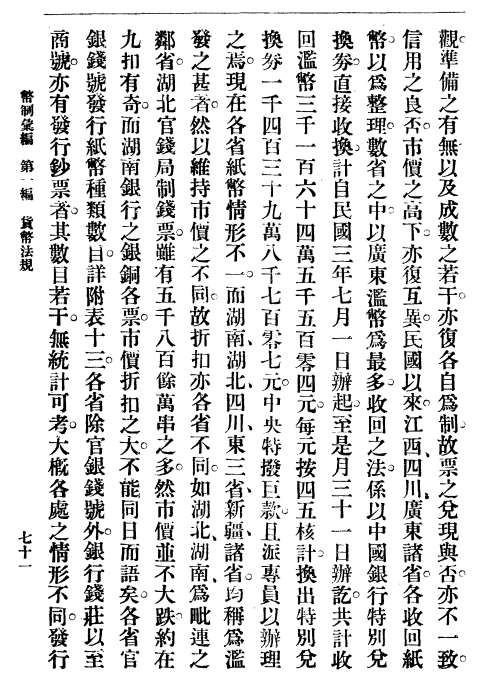

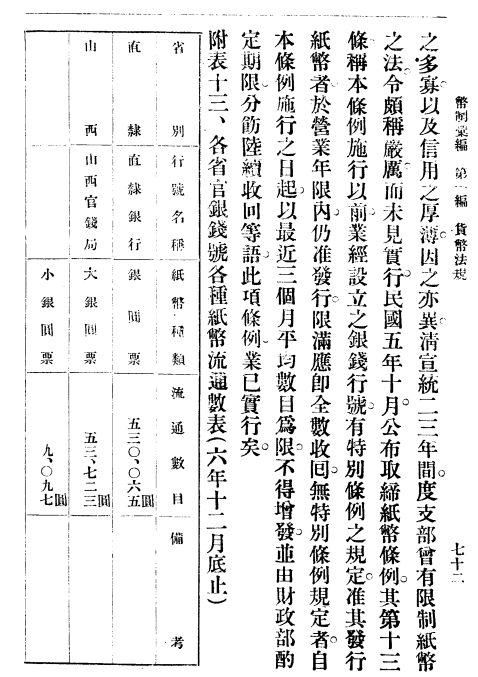

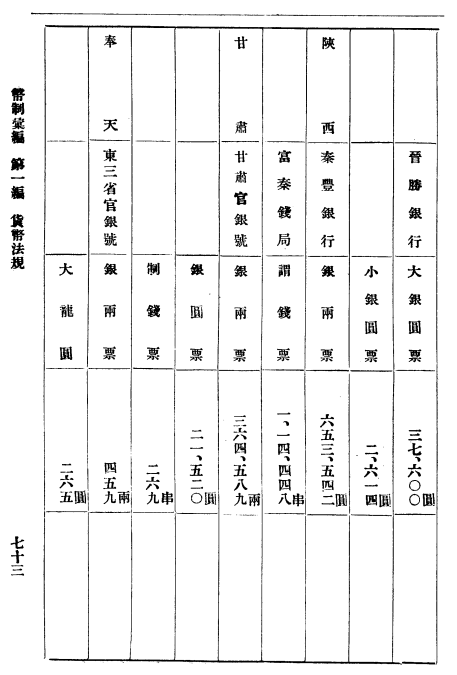

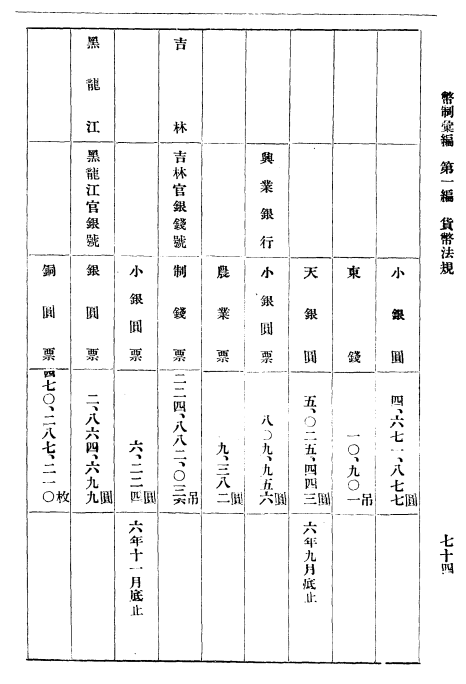

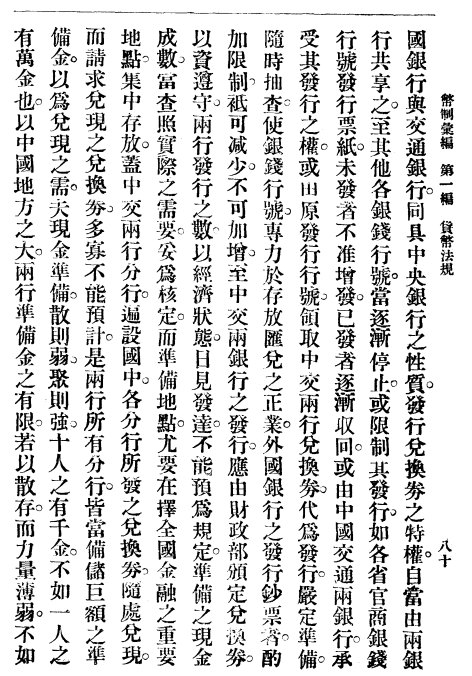

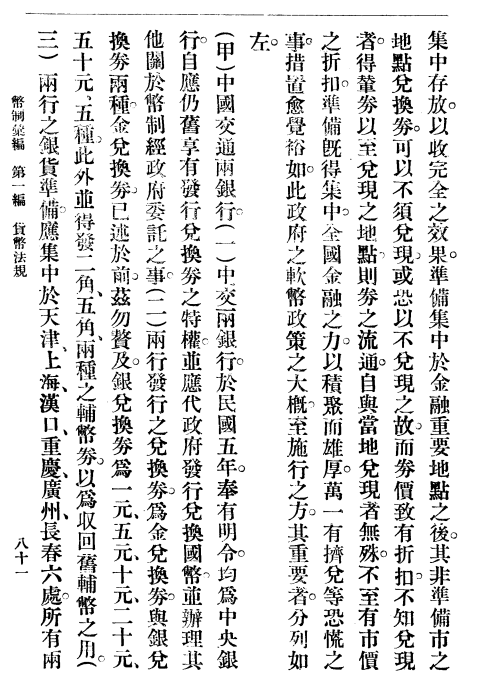

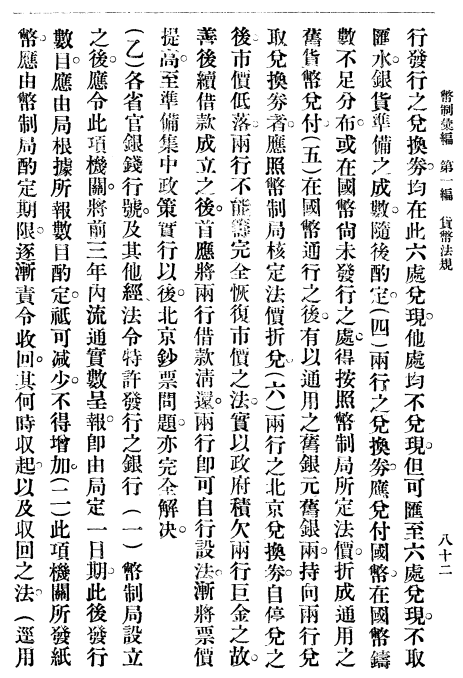

中国自宋的交子,会可为有纸币之始。元有交钞、宝钞,明亦有大明宝钞,清顺(后接下面图片)