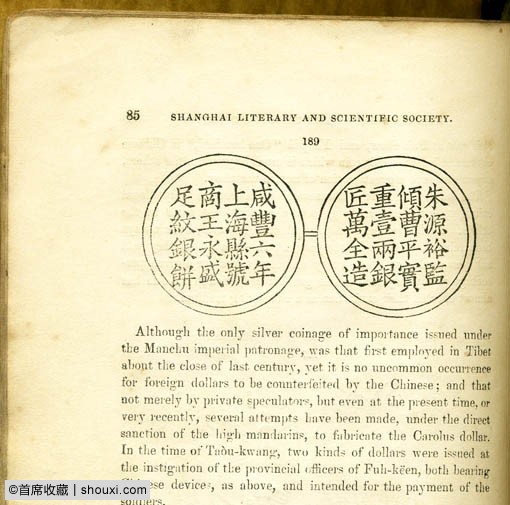

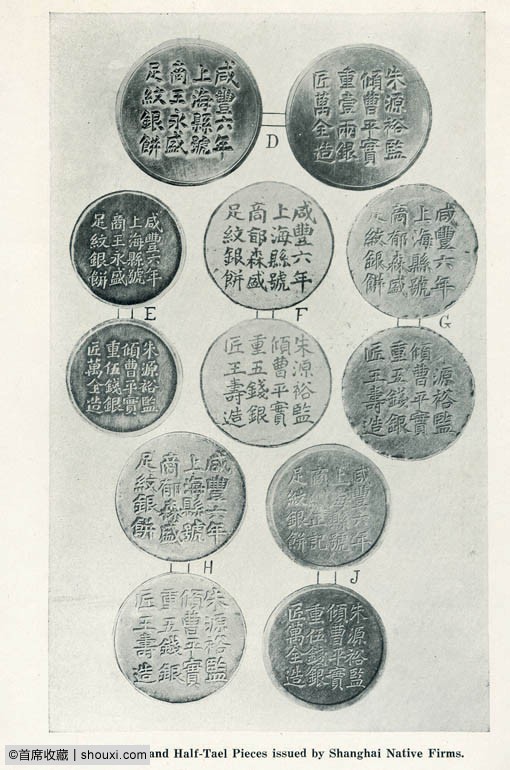

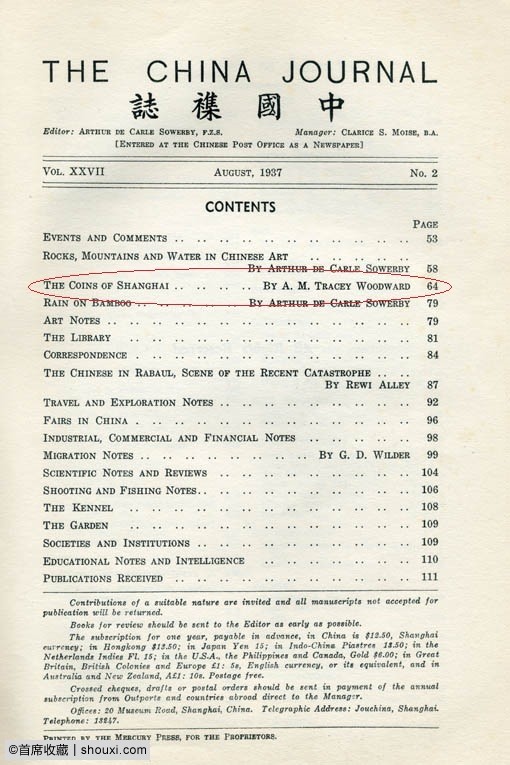

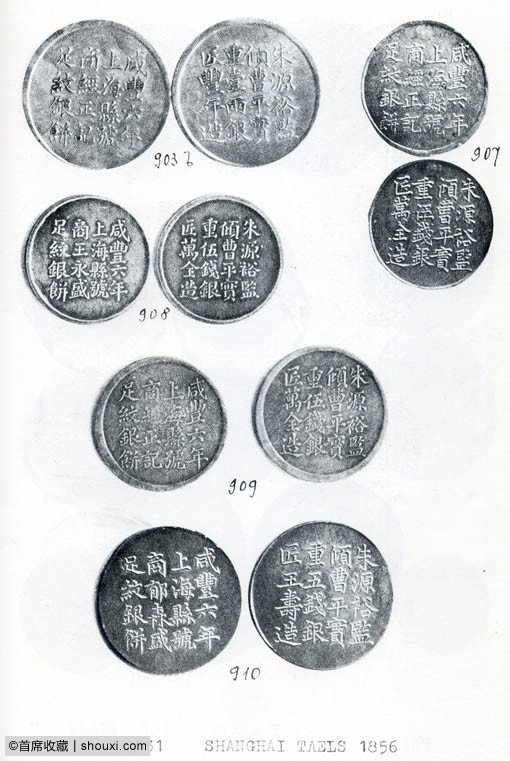

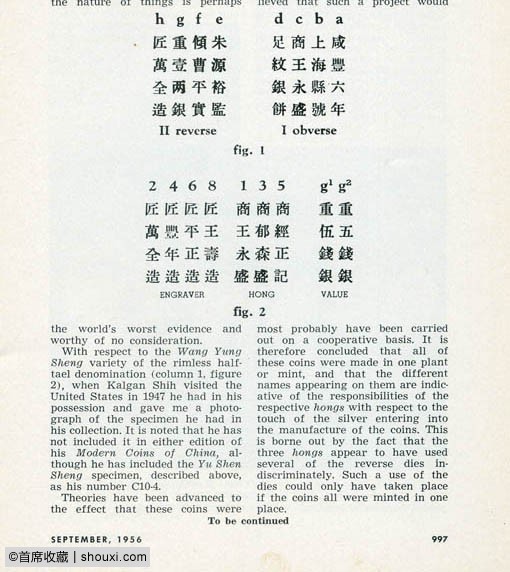

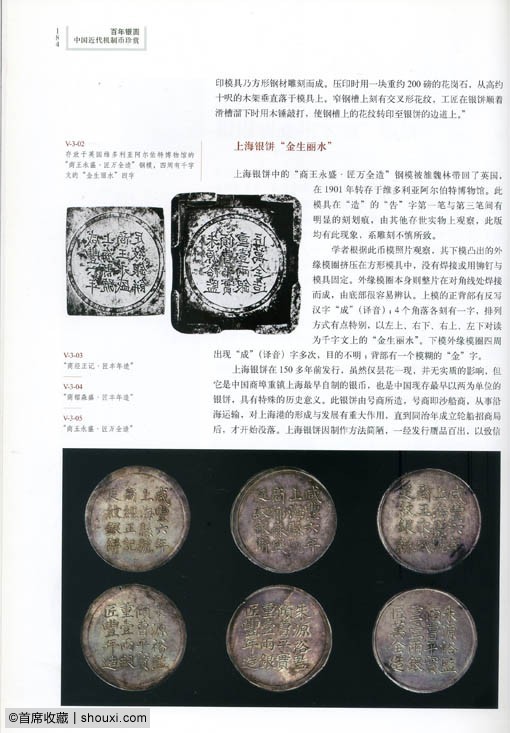

“上海銀餅”以正面 “上海縣號‧足紋銀餅”得名。其背面尚有“朱源裕監傾、實重壹兩、匠□□造”字眼。它是中國早期銀餅唯一有詳細記載年度、發行時地及製作過程的。除了在銘文上有明確的標示外,要歸功在華洋人的記錄。最早的是1856年(咸豐六年)11月29日英文《北華捷報》報導:上海道除推行鷹洋外採土法製造一兩重銀餅來流通,“但對商業則不會發生影響,因為每月只能

“上海銀餅”以正面 “上海縣號‧足紋銀餅”得名。其背面尚有“朱源裕監傾、實重壹兩、匠□□造”字眼。它是中國早期銀餅唯一有詳細記載年度、發行時地及製作過程的。除了在銘文上有明確的標示外,要歸功在華洋人的記錄。

最早的是1856年(咸豐六年)11月29日英文《北華捷報》報導:上海道除推行鷹洋外採土法製造一兩重銀餅來流通,“但對商業則不會發生影響,因為每月只能生產三千枚。”

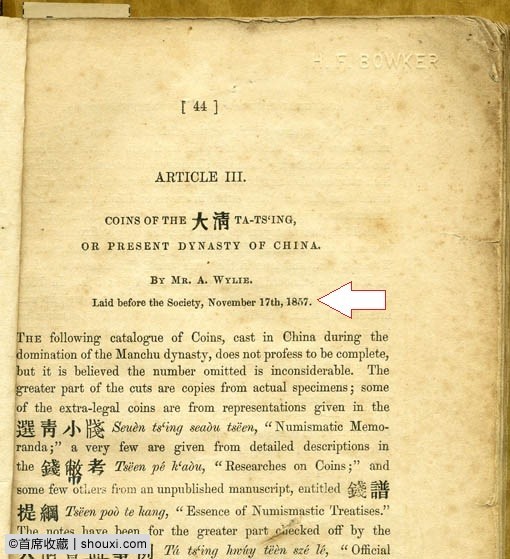

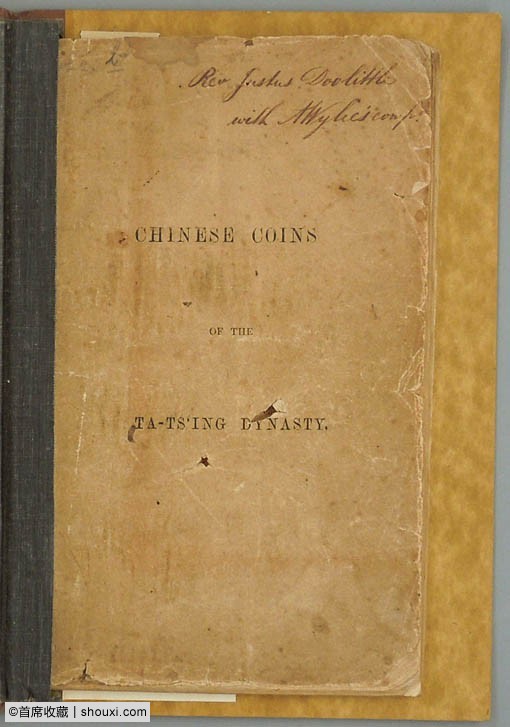

泉界首見關注此事的是早年來華、協管墨海書館而熱衷收藏中國錢幣的英國人偉烈亞力,他於1857年11月在上海文理學會以“大清國硬幣”為題發表研究心得,並登次年會刊上,提到“當偽品混入流通後,對新幣的信心迅即消失,目前已經很少出現,只能在收集的情況下找到。…”云云。

偉烈亞力文中附“商王永盛‧匠萬全造"圖一張。

此“商王永盛‧匠萬全造”的鋼模被創辦上海第一家西式醫院“仁濟醫院"的英國傳教士兼醫師雒魏林)帶回了英國。1861年倫敦出版的《在華醫藥傳道紀事》書內,敘述上海銀餅在製造及流通的情況,並說明鋼模捐贈了博物館。

1_wylie (3)

1_wylie (2)

1_wylie (1)

0_上海銀餅_王永盛

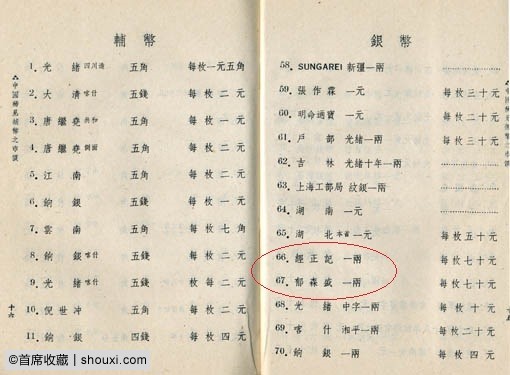

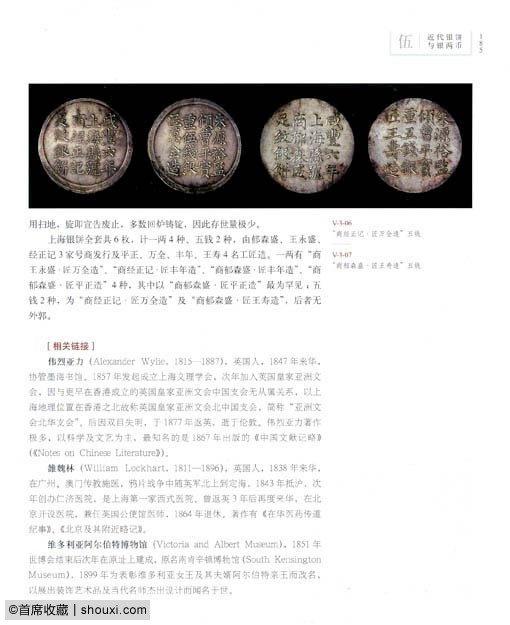

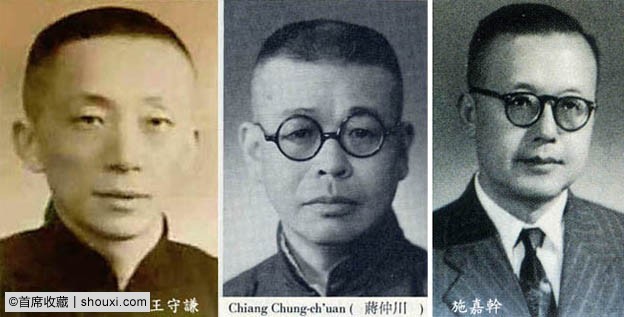

1935年幣商王守謙出版《中國稀見幣參考書》,列出經正記及郁森盛2種。

2_wong (2)

2_wong (1)

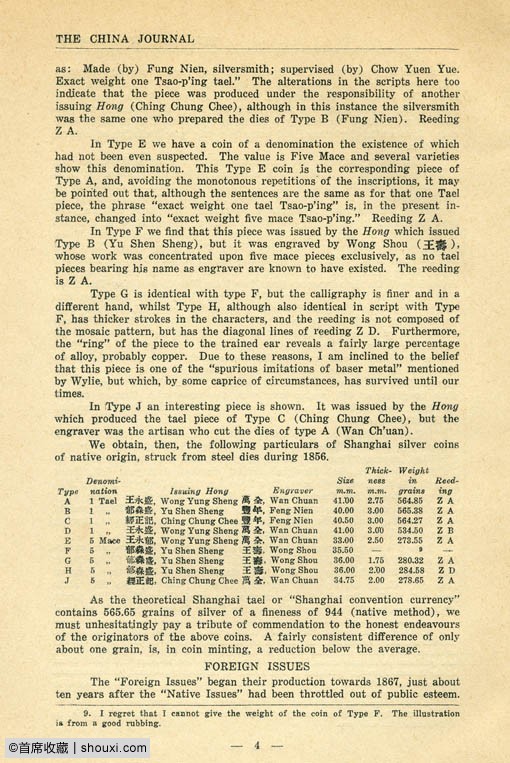

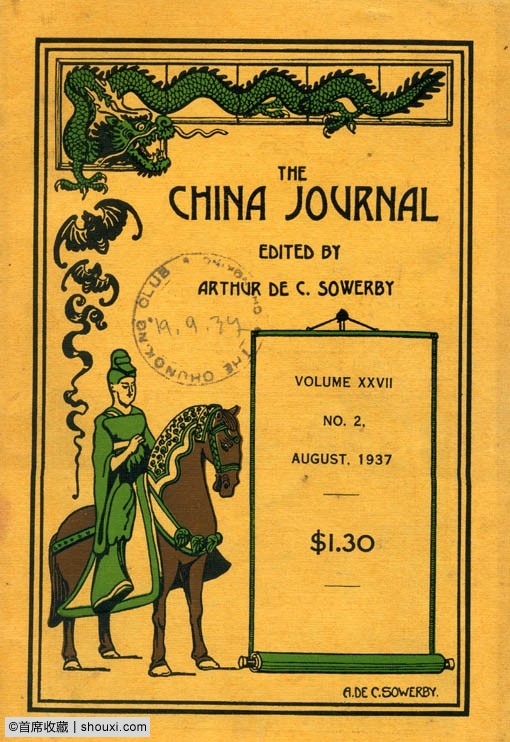

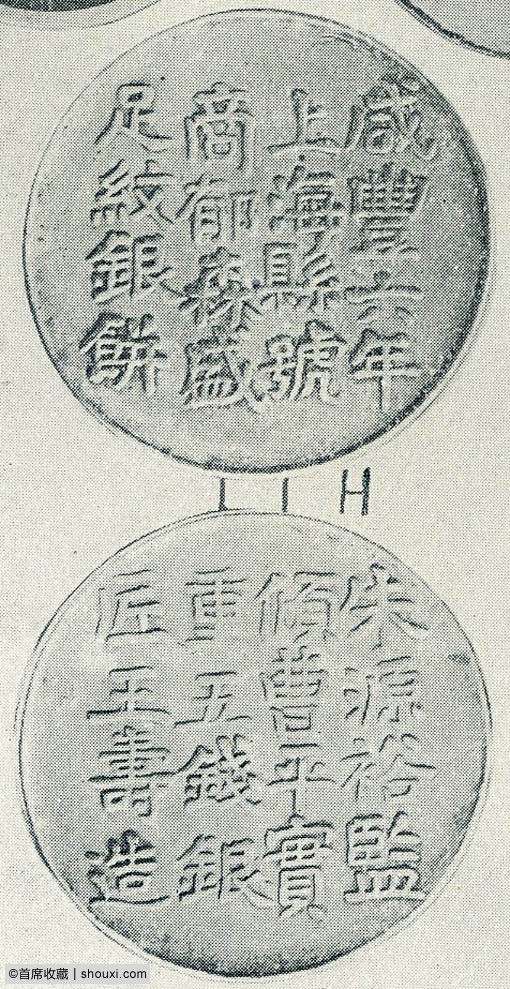

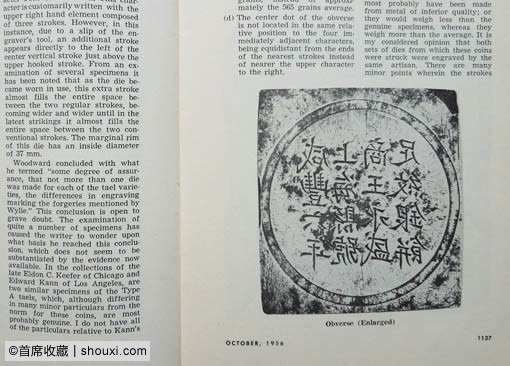

1937年,伍德華(TraceyWoodward)在上海出版的英文《中國雑誌》發表的“上海的硬幣”文章亦論及上海銀餅。當時伍德華已收集到除“匠平正造”以外的一兩銀餅四版(包括偽品一種),五錢銀餅五版 (其中之一為拓圖、一種是偽品)。

3_woodward (5)

3_woodward (4)

3_woodward (2)

3_woodward (1)

據伍德華表示,這枚一兩銀餅偽品是1925年某玩家在一座離外灘花園幾英哩外的工廠,專為訛詐粗心大意的收藏家所製造。五錢銀餅內有一種伍德華認為是偉烈亞力所提到的劣質偽品,不過其文內拓圖其實與照片之一是重複的;依目前了解五錢銀餅只有兩個版來看,顯然他未能辨識出另一枚也是贗品。

3_woodward (14)

3_woodward (8)

3_woodward (7)

3_woodward (6)

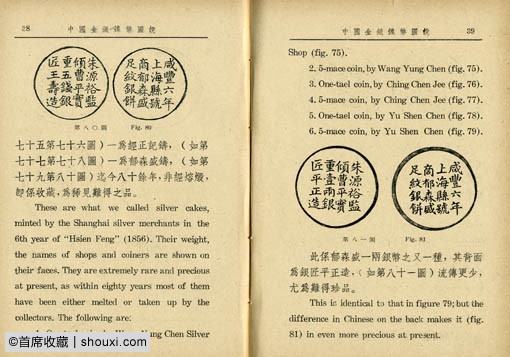

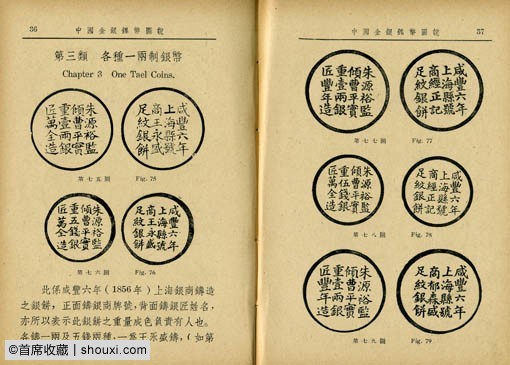

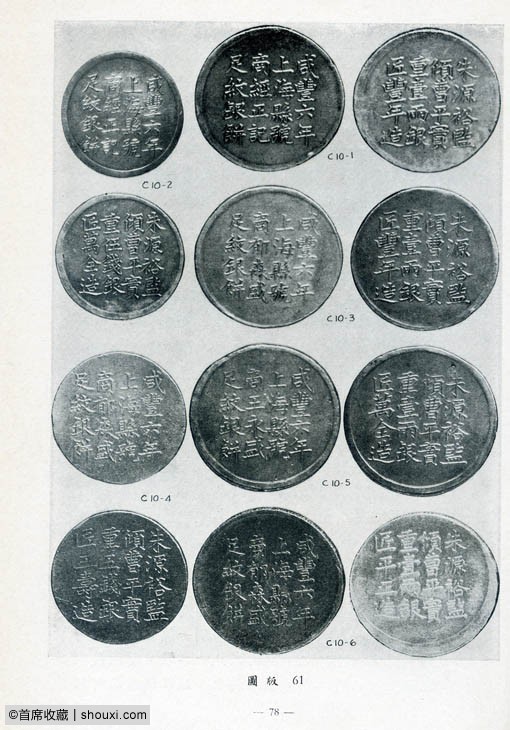

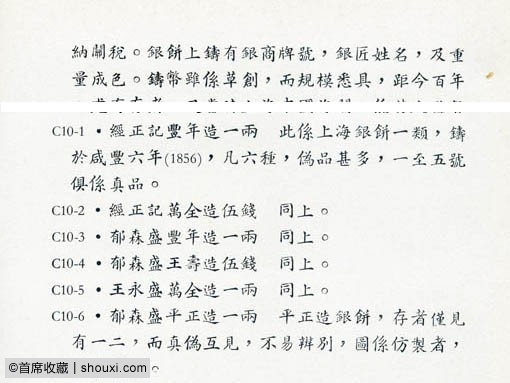

1939年蔣仲川出版《中國金銀鎳幣圖說》,列出壹兩4種、伍錢2種。

4_tsiang (3)

4_tsiang (2)

4_tsiang (1)

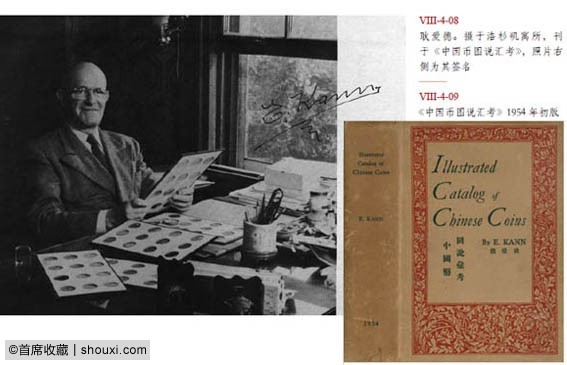

爾後在以的學術性討論如施嘉幹、耿愛德,不外引述以上材料。

6_shih (3)

6_shih (2)

6_shih (1)

6_kann (2)

6_kann (1)

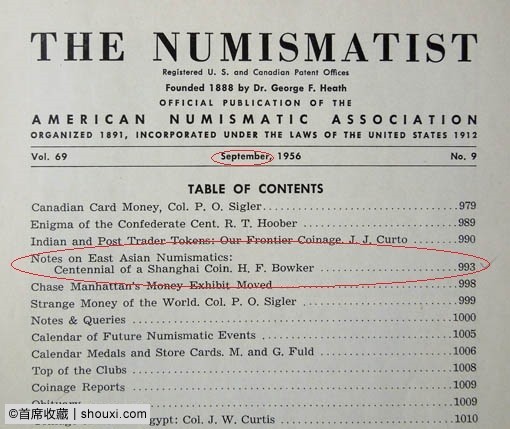

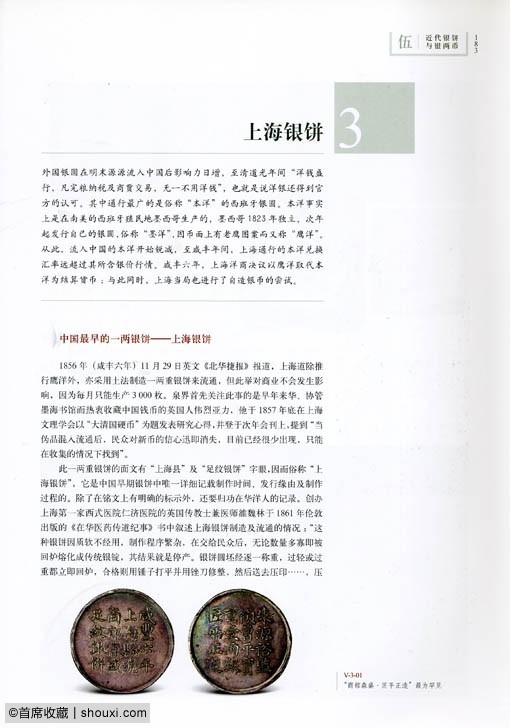

1956年,美國的遠東錢幣學者包克(HowardFranklin Bowker)在美國集幣協會月刊《集幣家》發表的“上海硬幣一百週年”,對上海銀餅有進一步的研究,其中最特別的是鋼模的下落。

包克經多年與同好、英美友人及各博物館的書信往返查證,得知該鋼模則早在1901年由“應用地質學博物館”轉移至維多利亞阿伯特博物院外,更鍥而不捨繼續追查,在院方協助下,找出了上海銀餅的鋼模,遺憾的是只有上下模而沒有邊齒模。由博物院提供的模具照片可以證實雒魏林的描述,也可以加深吾人對上海銀餅的了解。

7_bowker (4)

7_bowker (3)

7_bowker (2)

7_bowker (1)

2012年的拙作綜合上述前輩先進的資料,配上北京誠軒的高清大圖

8_sun (3)

8_sun (2)

8_sun (1)

對上海銀餅之考據有重大貢獻的其他中外籍人士

[相關背景資料]

偉烈亞力,(Alexander Wylie,1815-1887),英國人,1847年來華,協管墨海書館。1857年發起成立上海文理學會,次年加入英國皇家亞洲文會,因與更早在香港成立之英國皇家亞洲文會中國支會無從屬關係,以上海地理位置在香港之北故稱英國皇家亞洲文會北中國支會,簡稱“亞洲文會北華支會”。因雙目失明,于1877年返英,後逝於倫敦。著作極多,以科學及文藝為主,最知名的是1867年出版的《中國文獻記略》(Notes on Chinese Literature)。

墨海書館(The London Missionary Society Press)是1843年英國倫敦會傳教士 麥都思、美魏茶、慕維廉、艾約瑟等在上海創建的書館。書館座落在在江海北關附近的麥家圈(今天福州路和廣東路之間的山東中路西側)的倫敦會總部。墨海書館是上海最早的一個現代出版社,為上海最早採用西式漢文鉛印活字印刷術的印刷機構,1863年停業。

雒魏林,(William Lockhart,1811-1896),英國人,1838年來華,在廣州、澳門傳教施醫,鴉片戰爭中隨英軍北上到定海,1843年抵滬,次年創辦仁濟醫院,是上海第一家西式醫院。曾返英三年後再度來華,在北京開設醫院期間,曾兼任英國公使館醫師,1864年退休。著作有《在華醫藥傳道紀事》、《北京及其附近略記》。

以上

請參考

2019年中國國際錢幣上海展銷會,於11月30日-12月2日在上海建國賓館舉行。首席協辦,應景帖湊熱鬧

9_王守謙、蔣仲川、施嘉幹

9_gweilo