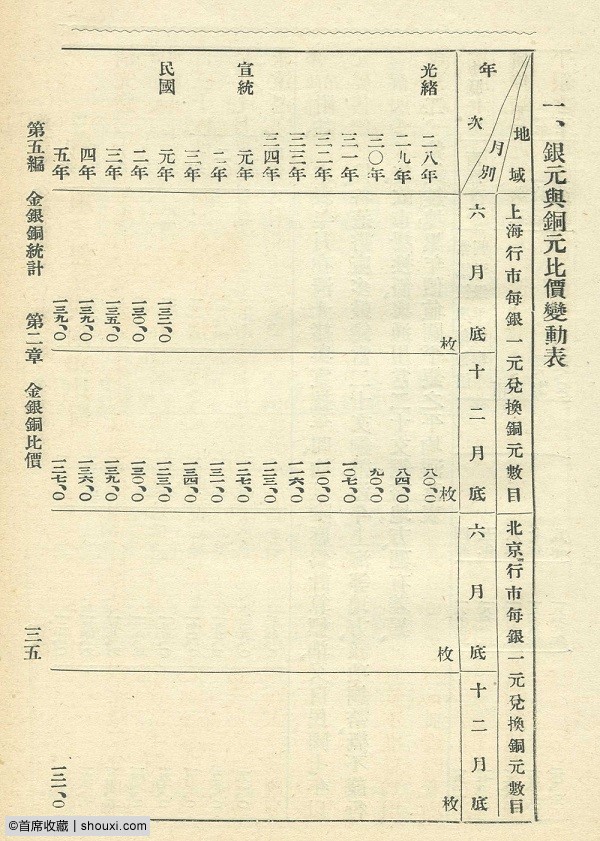

在主輔幣十進位制已根深蒂固的今日,現代人很難理解清末民初貨幣兌換時1元≠10角≠100分,而面額十文銅元的1分=10文的比價則能維持;也就是說,十文銅元與銀幣的“每百枚換一圓”(1元=100分)行不通,改“每元當制錢十文”(1分=10文)後對制錢的作價始終是10比1。一圓看起來等於1000文,實際並非如此。日前見某記專文提到“1902年(光緒廿八年)一枚銀元約等於88枚銅板材值的價值、1926

在主輔幣十進位制已根深蒂固的今日,現代人很難理解清末民初貨幣兌換時1元≠10角≠100分,而面額十文銅元的1分=10文的比價則能維持;也就是說,十文銅元與銀幣的“每百枚換一圓”(1元=100分)行不通,改“每元當制錢十文”(1分=10文)後對制錢的作價始終是10比1。一圓看起來等於1000文,實際並非如此。

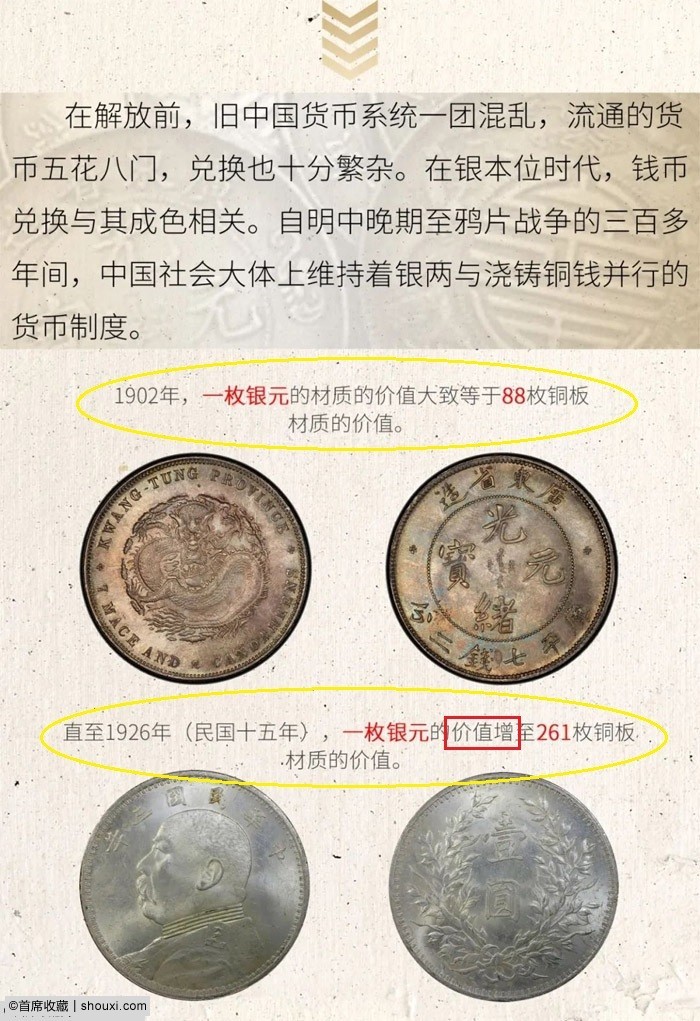

日前見某記專文提到“1902年(光緒廿八年)一枚銀元約等於88枚銅板材值的價值、1926年(民國十五年)價值增至261枚銅板材值的價值”云云及其他一些有關物價的敘述。看完覺得該文過於簡化了清末民初這段錯綜複雜、非三言兩語可以說清楚、講明白的混亂狀態。兌換比例是會隨時起落的,小市民日常用甚麼,譬如說買菜、買蛋、買電車票是等切身有關的是付大洋還是銅板。該描述令人誤以為一枚銀元從1902年到1926年時“價值增”2.96倍(88→261),然而舊時代是大額用銀小額用錢。

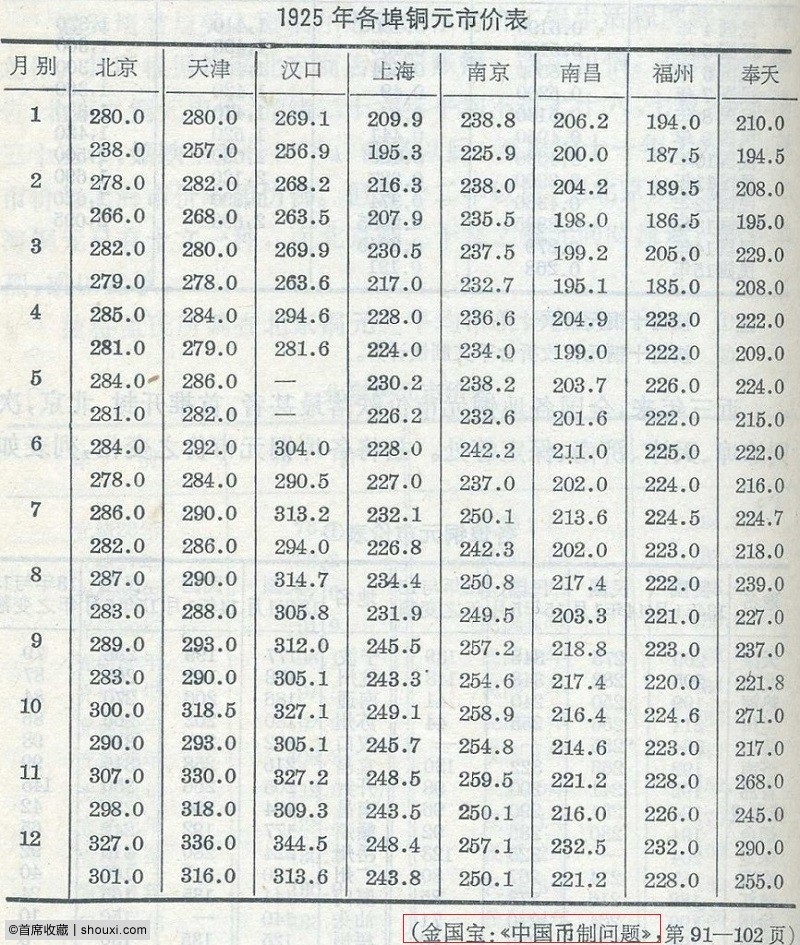

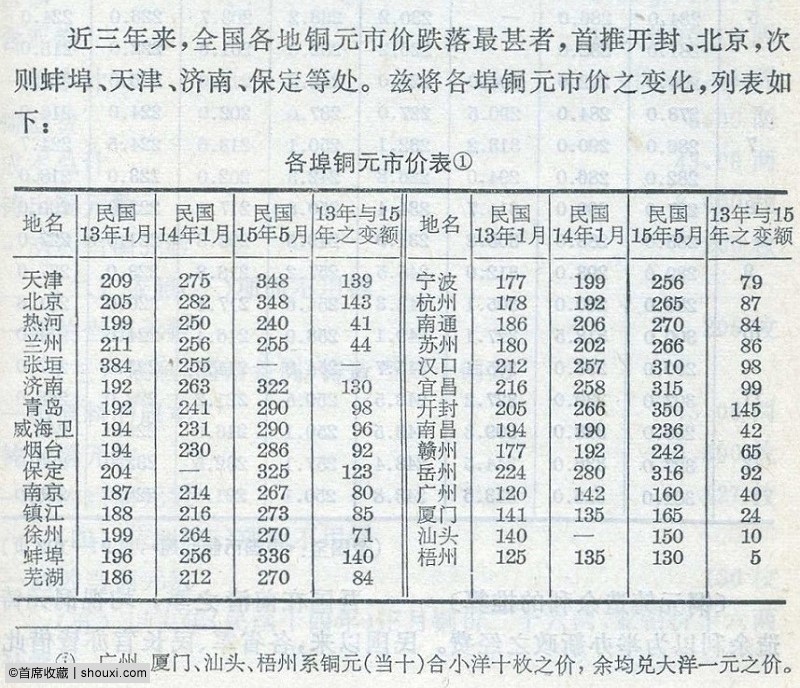

千言萬語不如圖片,附些資料文獻補充,供大家參考,瞭解下歷史上的真實

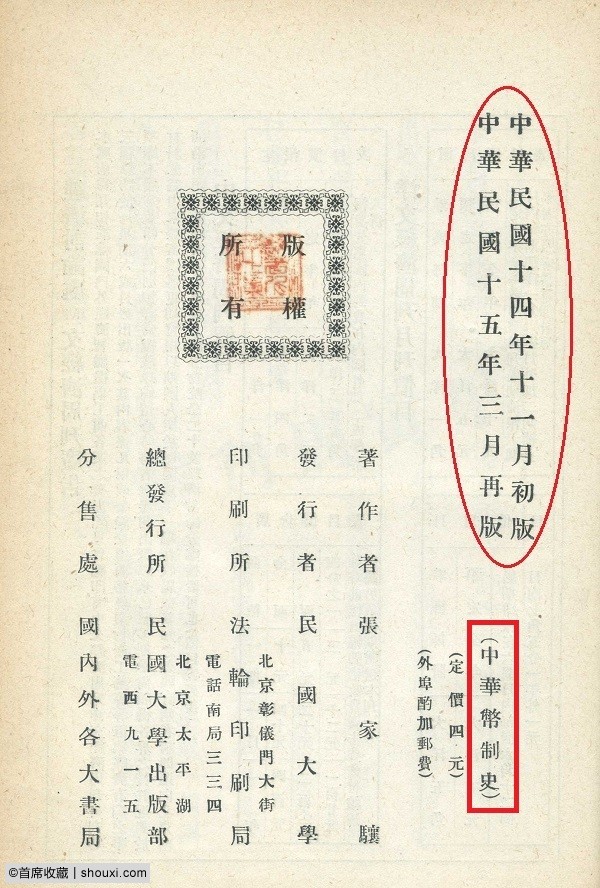

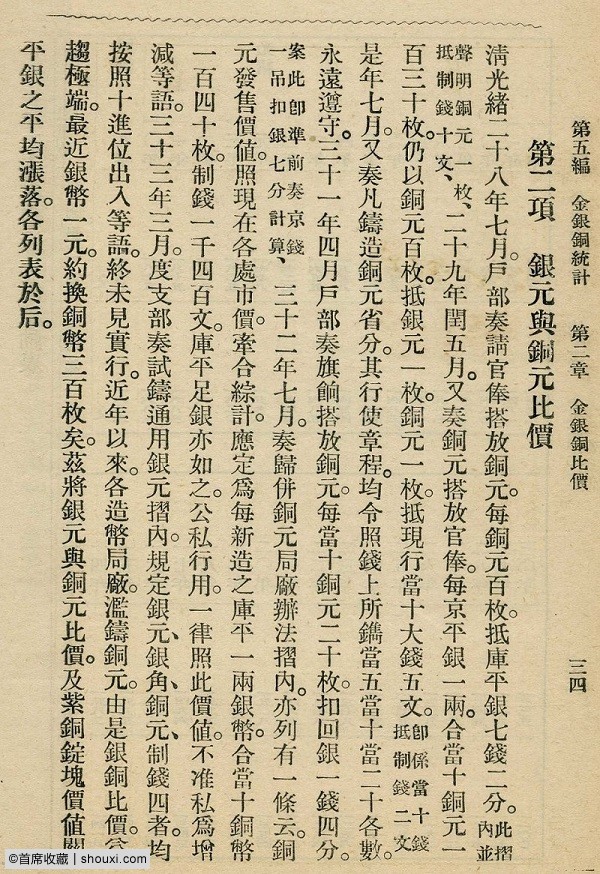

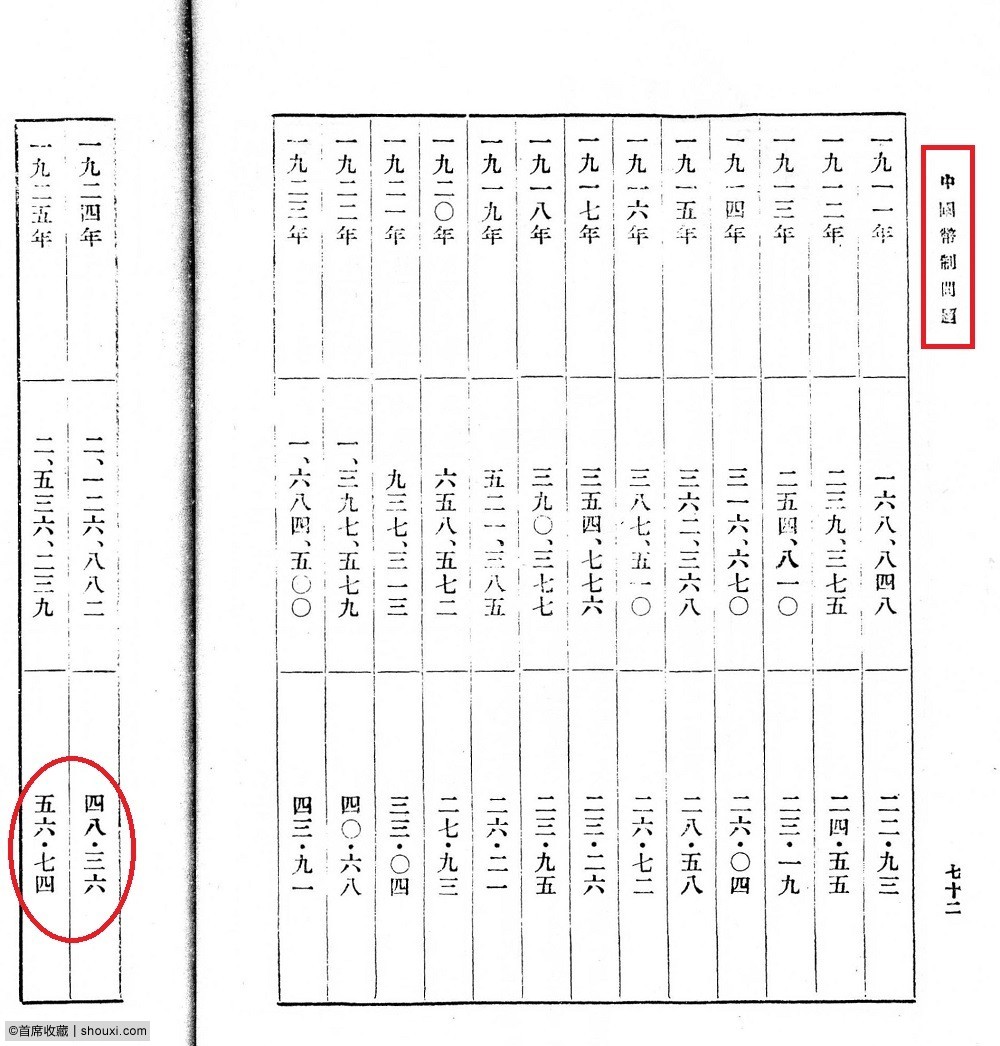

1_銀圓銅元比價 (3)

1_銀圓銅元比價 (2)

1_銀圓銅元比價 (1)

“價值增”一說,易令人誤以為一枚銀元從1902年到1926年時增值2.96倍(88→261)

銅元在光緒廿六年(1900年)首次發行時是“每百枚換一圓”,對銀圓作價

隨即改對傳統的制錢作價“每元當制錢十文”

銅元取自P記官網

英文由ONE CENT改成TEN CASH

另外提一下,漢字用的是“銀圓”與“銅元”

2_增值20210721

2_cent vs. cash (2)

2_cent vs. cash (1)

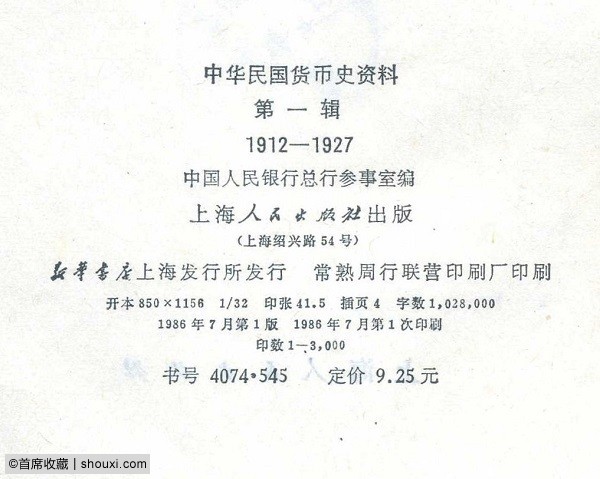

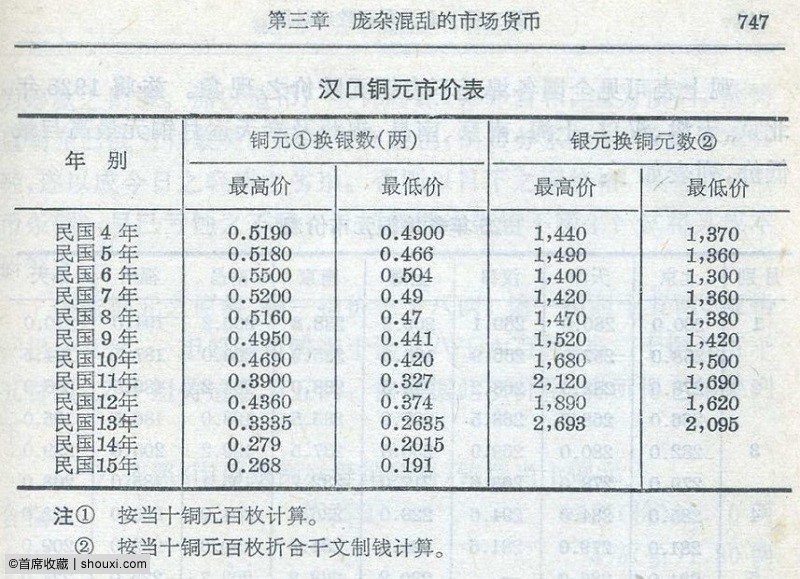

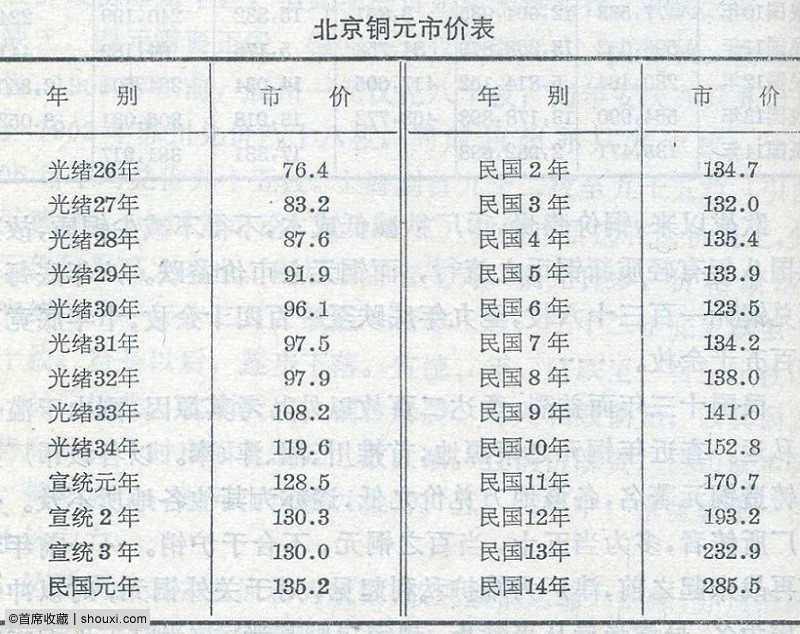

這些當時發表的資料,在整理後重新刊印在人民銀行1986年出版的《中國貨幣史資料》第一輯

3_貨幣史資料

3_銀圓銅元比價表 (4)

3_銀圓銅元比價表 (3)

3_銀圓銅元比價表 (2)

3_銀圓銅元比價表 (1)

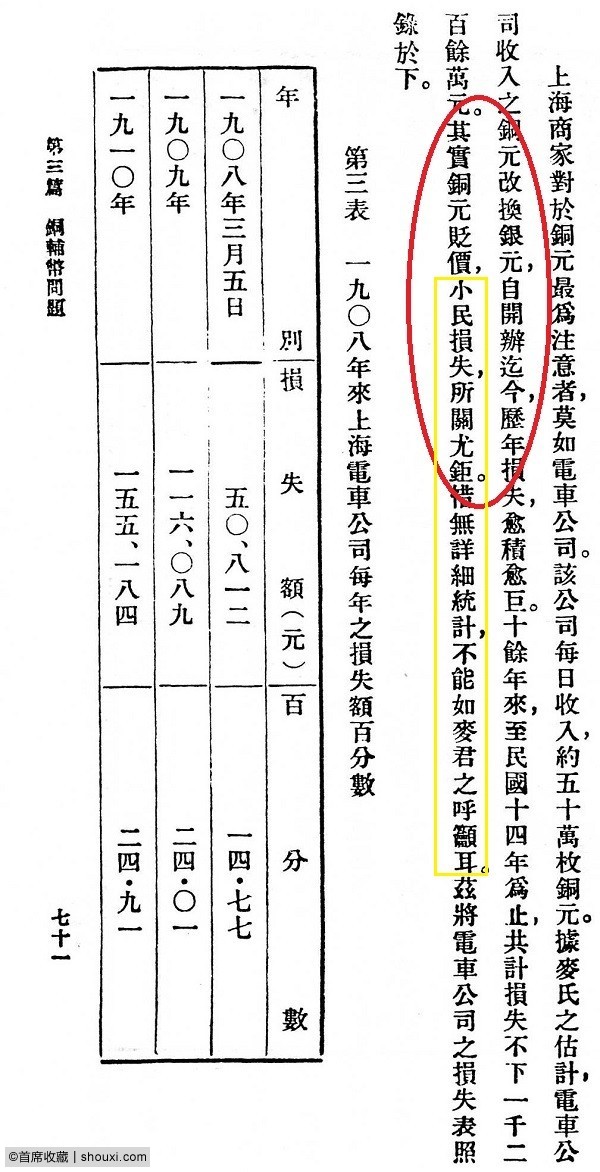

銅元與銀圓兌換波動造成的損失

事實上,買賣收銅元後結算換銀圓是慘賠

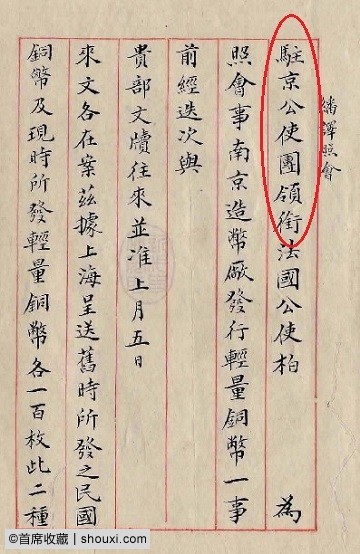

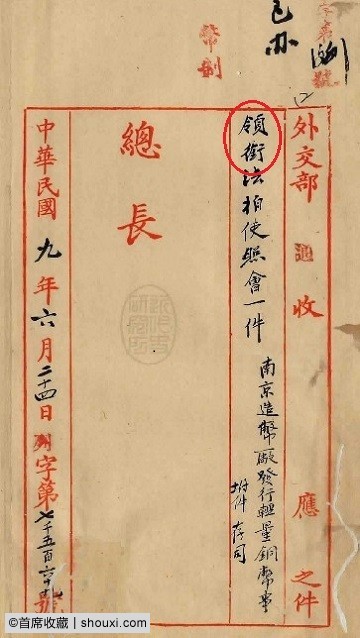

小市民受創慘重申訴無門,洋商則由駐華使館出面

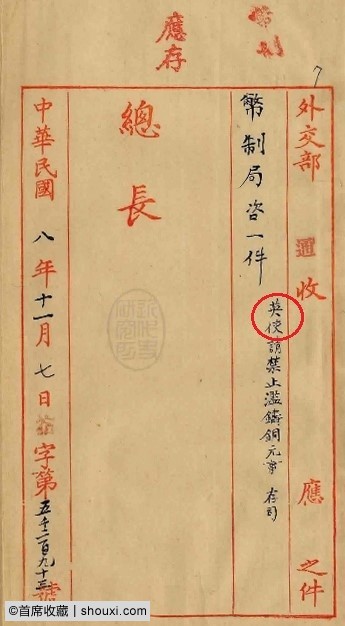

民國八年英國公使致函外交部

民國九年由法國公使領銜代表各國再度致函外交部

5_南京輕銅元案-2

5_南京輕銅元案-1

5_英使請停止濫鑄-1

4_兌換損失 (2)

4_兌換損失 (1)

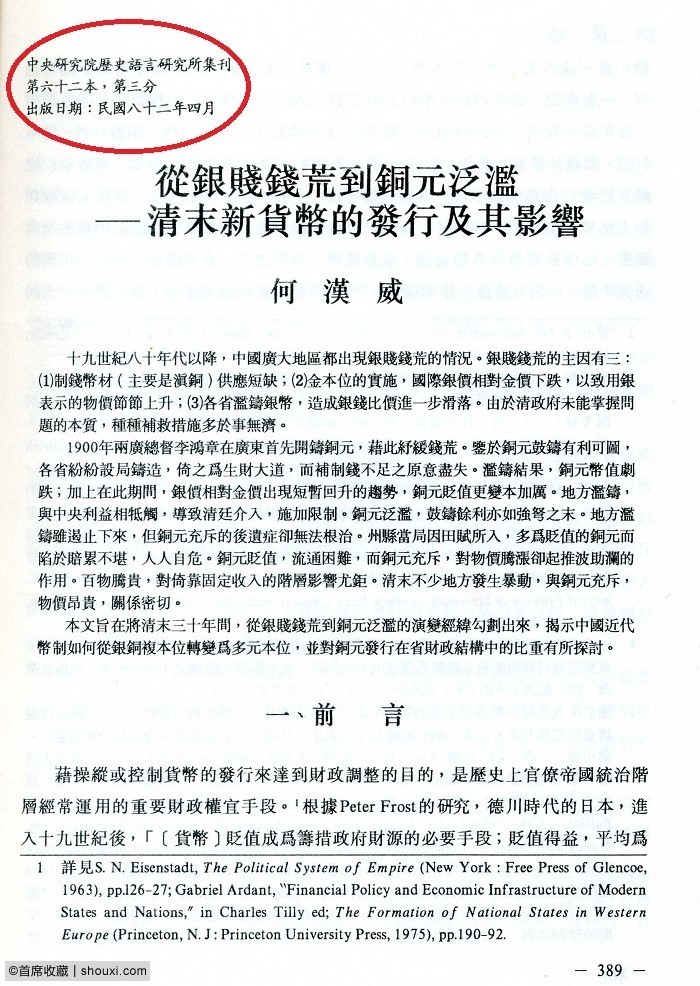

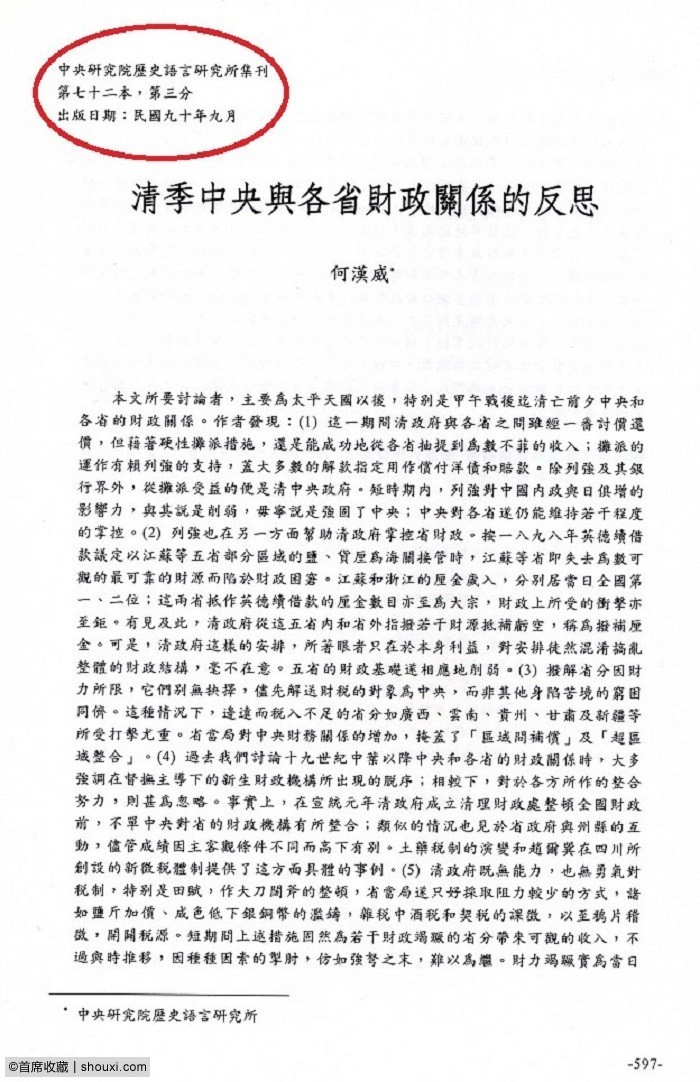

有興趣深入此在清季已形成問題的藏友,可閱台北《中央研究院史語所集刊》兩篇各約百頁的論文

以上 請參考

6_中研院集刊 (3)

6_中研院集刊 (1)