中國在晚清時的才引入機器造幣,但傳統的雕刻工藝派不上用場,必須仰賴洋人代勞。然而中國人以巧手聞名,只要有正確的指導仍可迎頭趕上。遺憾的是與書畫家相比,工匠的地位卑微,不被視為藝術家屢屢因居幕後而被忽略,故各廠各幣模究竟何人手筆,外界不得而知,僅有少數因緣際會在走過的歲月中留下隻字片語。筆者以目力所及,為曾經在中國機器造幣用模的雕刻上有貢獻

中國在晚清時的才引入機器造幣,但傳統的雕刻工藝派不上用場,必須仰賴洋人代勞。然而中國人以巧手聞名,只要有正確的指導仍可迎頭趕上。遺憾的是與書畫家相比,工匠的地位卑微,不被視為藝術家屢屢因居幕後而被忽略,故各廠各幣模究竟何人手筆,外界不得而知,僅有少數因緣際會在走過的歲月中留下隻字片語。

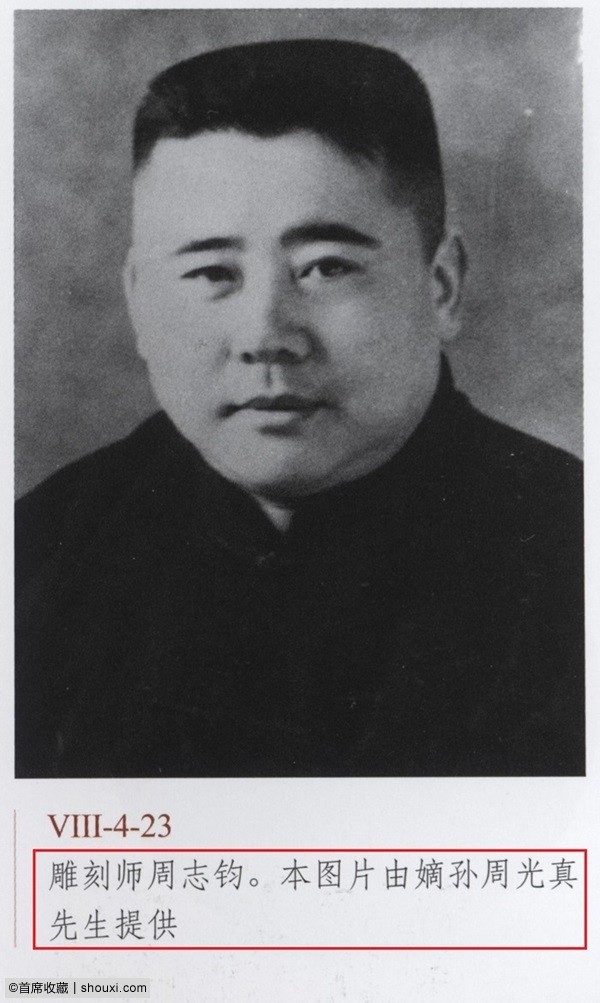

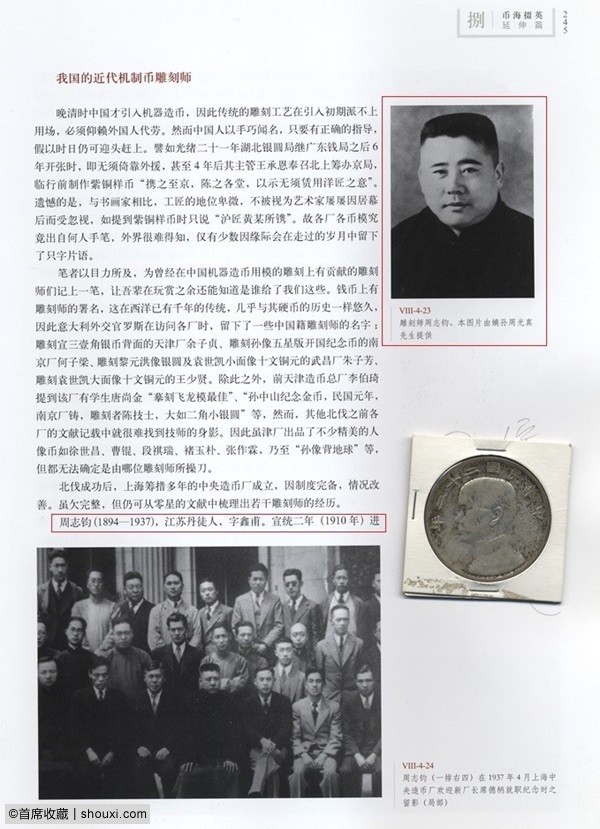

筆者以目力所及,為曾經在中國機器造幣用模的雕刻上有貢獻的記上一筆,讓吾輩在玩賞之餘還能知道是誰給了我們什麼。北伐統一後上海籌措多年的中央造幣廠,因制度完備情況有所改善。雖仍欠完整,但仍可零星的文獻中梳理出若干雕刻師的經歷,在此簡單介紹其中之“周志鈞”與“董益謙”兩人。本內容已收錄於2012年出版之拙作《百年銀圓》,請參考附圖。

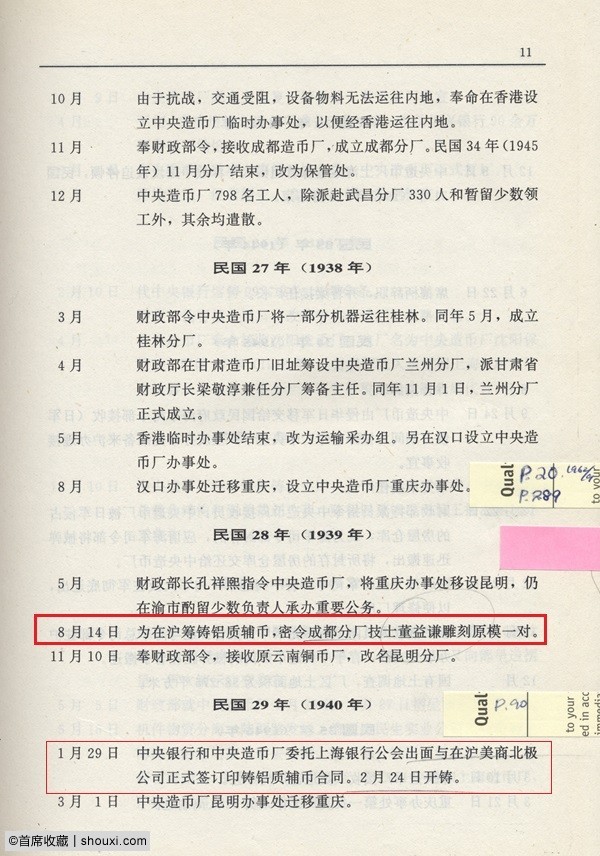

拙作撰稿時以“言之有物,言必有據”為首要原則,知道甚麼說甚麼,不添油加醋。加上“圖文並茂,雅俗共賞”、避免學術氣息過濃造成閱讀枯燥,未將資料全部出處一一詳加註記,現在此補充說明,若干在附圖上以紅藍框標示。

1_百年銀圓_周志鈞 (1)

1_百年銀圓_周志鈞 (2)

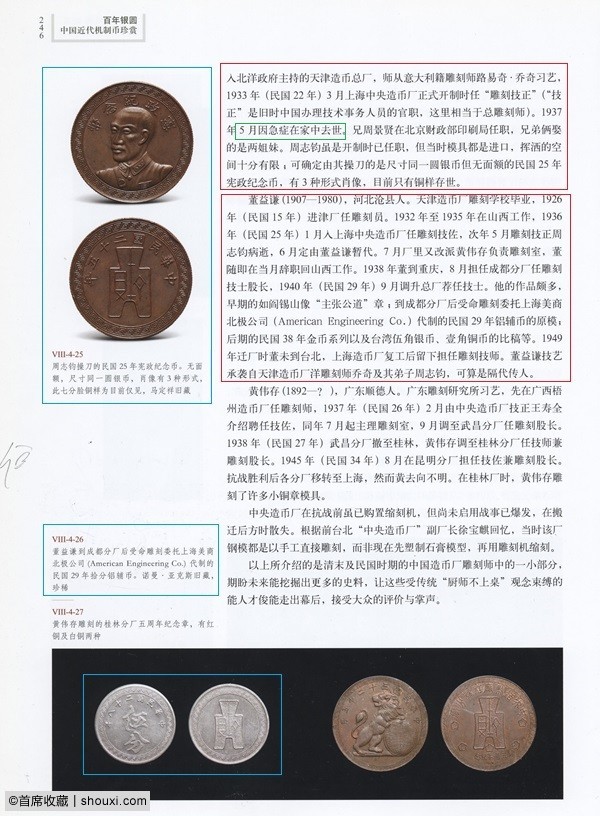

1_百年銀圓_周志鈞 (3)

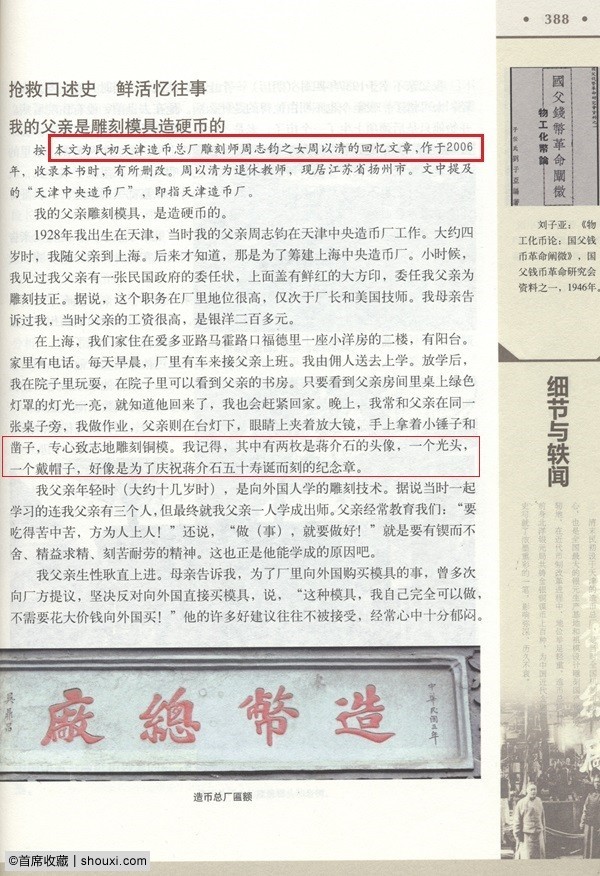

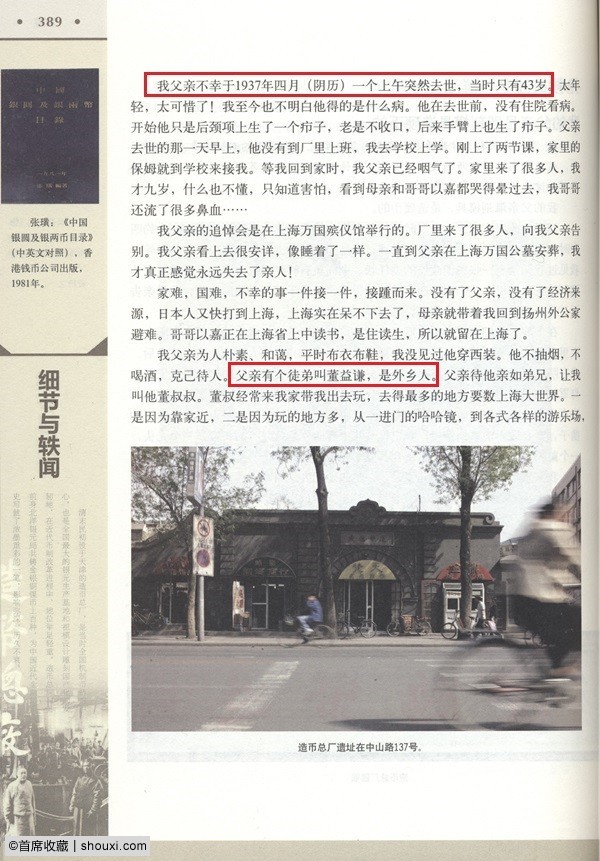

其中關於周志鈞“1937年5月因急症在家中去逝”一節,最早(可能是07年初或更早)是在參訪上海造幣廠與前輩先進們交流時得知,印象中是來自其女周以清女士口述,“口說無憑”,請參閱2010年天津教育出版社發行之《造幣總廠》頁388-390。

2_周志鈞_造幣總廠 (1)

2_周志鈞_造幣總廠 (2)

2_周志鈞_造幣總廠 (3)

2_周志鈞_造幣總廠 (4)

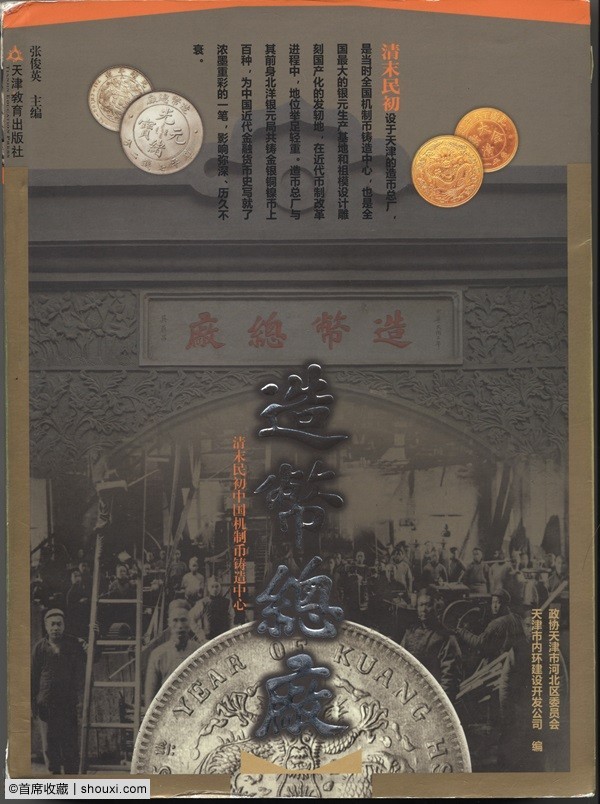

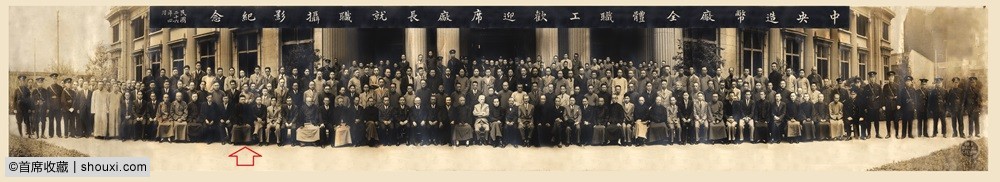

周志鈞在1937年4月上海中央造幣廠歡迎新廠長席德柄就職紀念時之留影。這張照片圖檔印象中也是嫡孫周光真先生提供,在上海造幣廠看過原物。

3_席廠長就職紀念 (2)

3_席廠長就職紀念 (1)

這枚簽字版共和紀念幣是周志鈞舊藏,據稱是Giorgi贈送學生的。

在上海造幣廠看過原物,但很遺憾當時沒有攜帶相機未能留下多角度高清圖檔。曾檢視有一特徵與我所理解的原版共和紀念簽字幣符合,後因沒有繼續深入探討故未公開討論免生事端。

4_共和紀念幣 (1)

4_共和紀念幣 (2)

周志鈞作品之“民國二十五年憲政紀念幣”。馬定祥舊藏

有三種版式,背面的紀年布圖皆相同,正面蔣像則有正、側及此馬定祥舊藏之七分臉,39.5mm,23.3克,目前僅知一枚。其餘兩種亦極罕見,請參考《造幣總廠》頁388周以清女士敘述及沁園/小寶兄《中國機製銀圓目錄》頁301。

以上為周志鈞部分補充說明

5_憲政紀念幣 (1)

5_憲政紀念幣 (2)

5_周志鈞作品

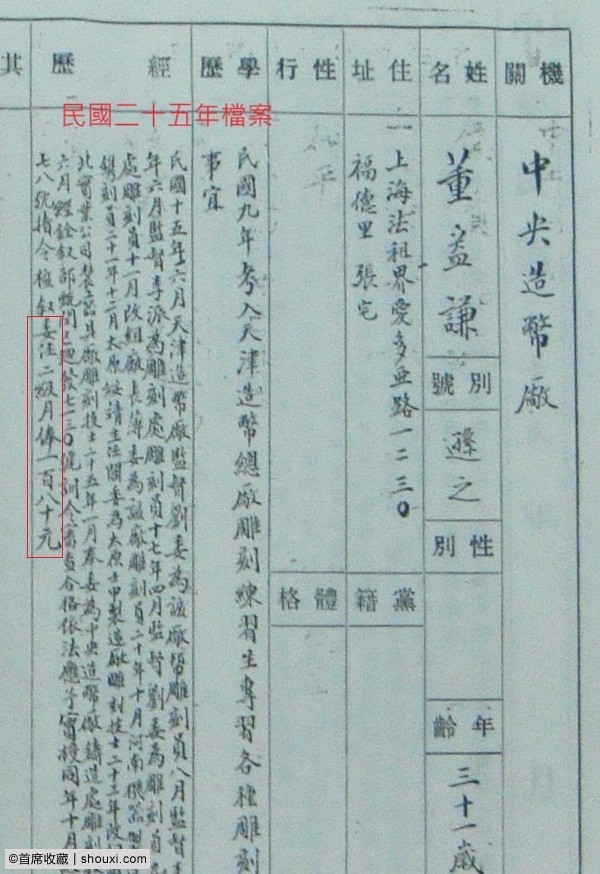

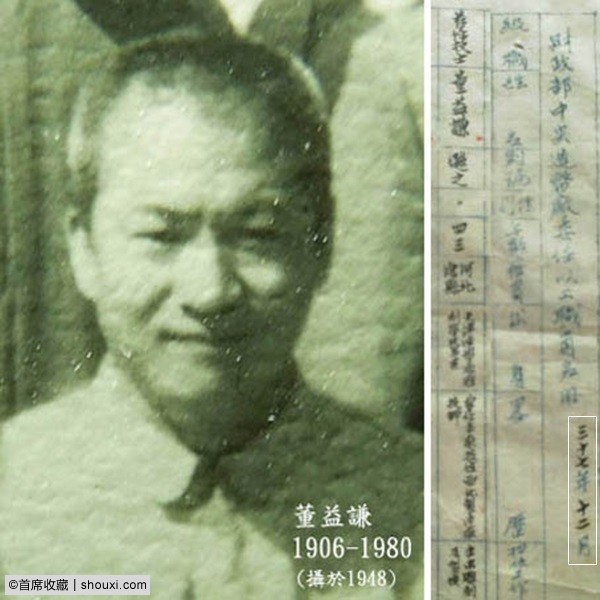

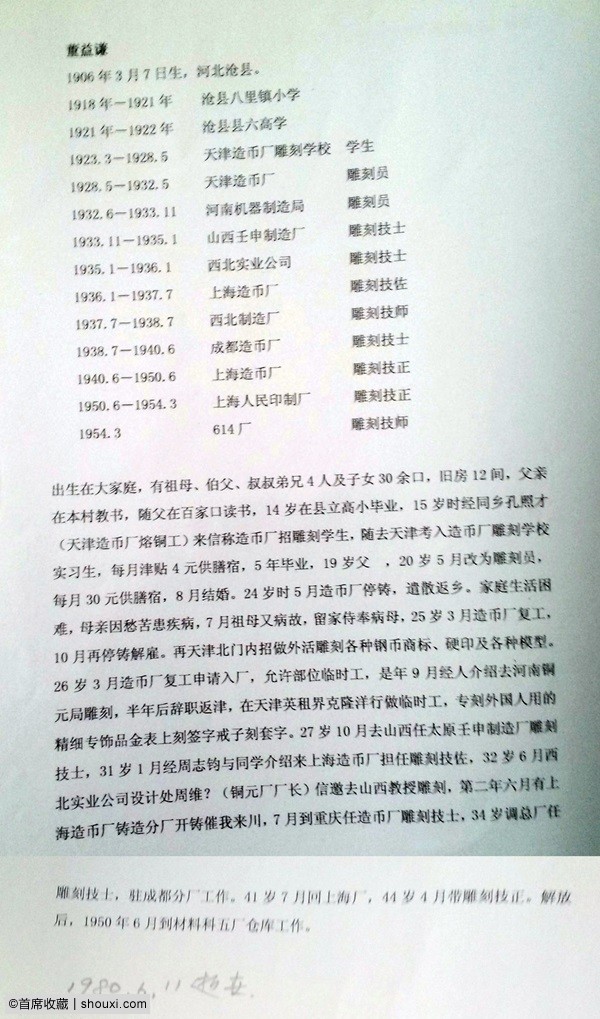

老上海中央造幣廠檔案上的董益謙

簡體字的董益謙資歷,是其自述。當時所在辦公室無影印機,匆促間以相機翻拍,效果欠佳。

6_董益謙_檔案 (1)

6_董益謙_檔案 (2)

7_董益謙 (3)_資歷自述

抗戰勝利後,上海中央造幣廠復工全體職工留影,日期見左上角

2014年時手持相機翻拍,效果亦差。

由上述內容可知,相關資訊主要來自上海造幣廠的前輩先進們多年之照顧與指導,“站在巨人的肩膀上”更是要“飲水思源”。特此公開感謝致敬

以上

請參考

8_勝利復工典禮 (1)

8_勝利復工典禮 (2)

[附錄]

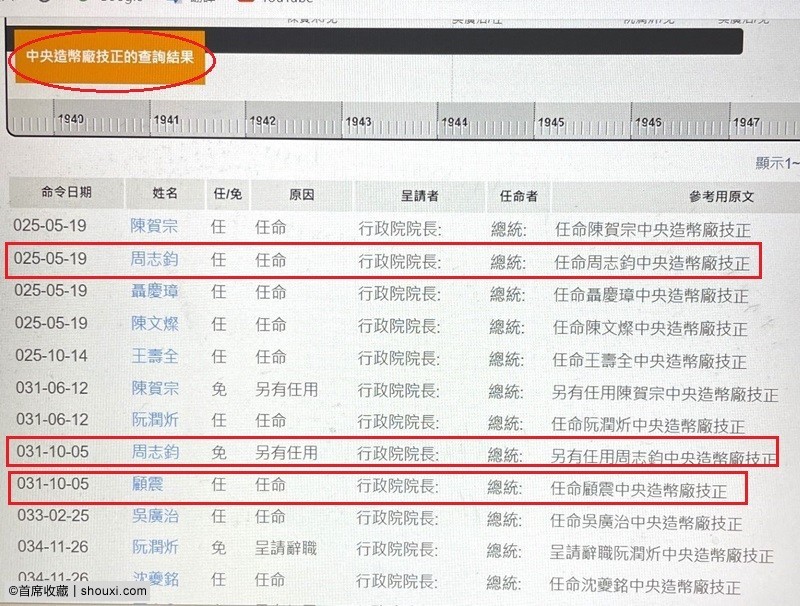

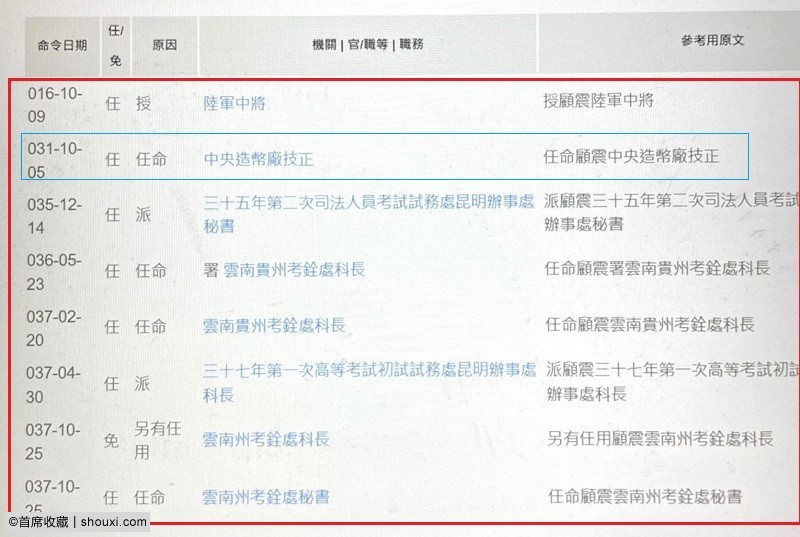

官網上中央造幣廠技正的查詢查詢結果

9_官職查詢 (1)

9_官職查詢 (3)

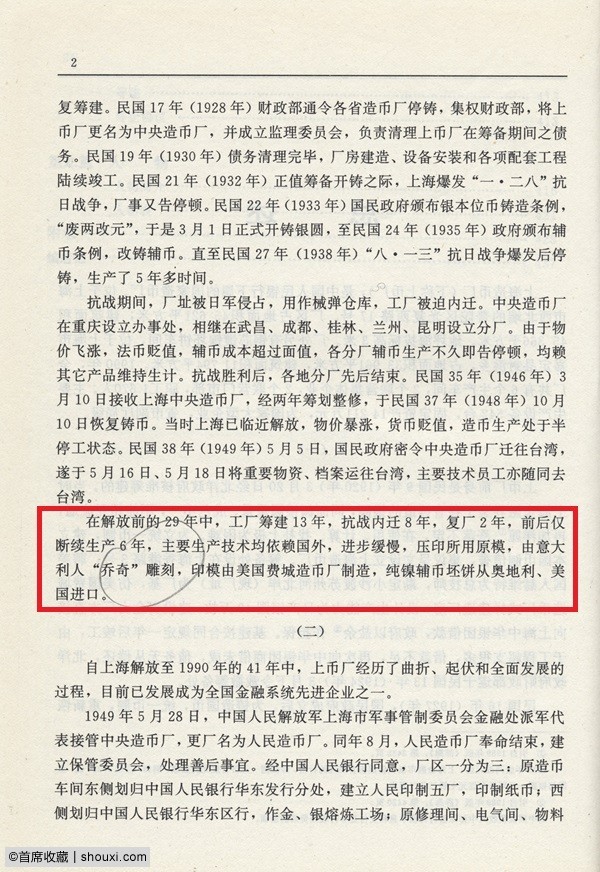

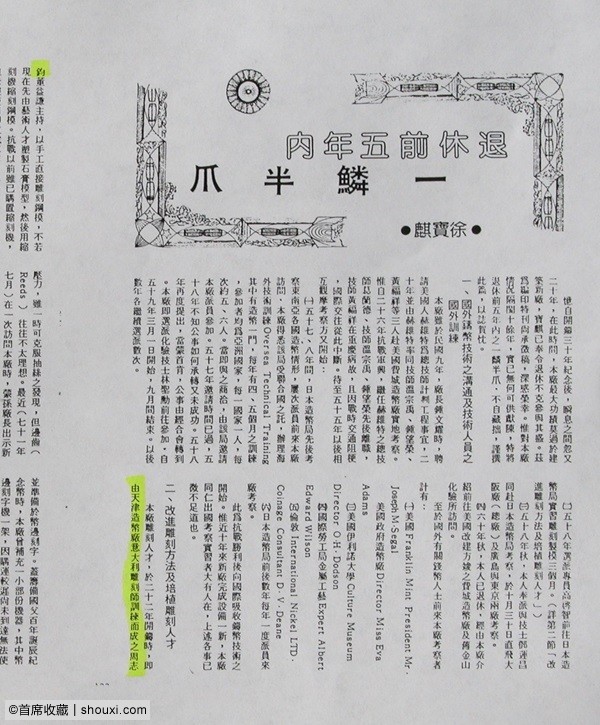

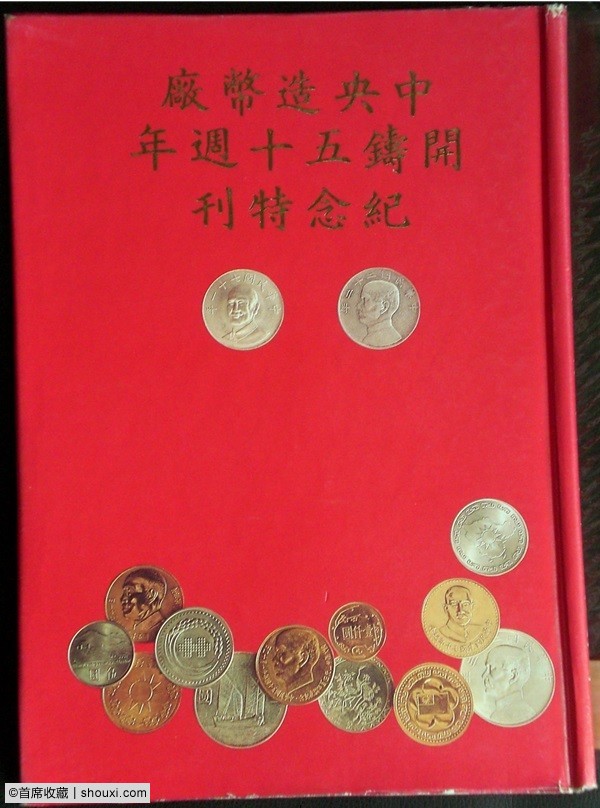

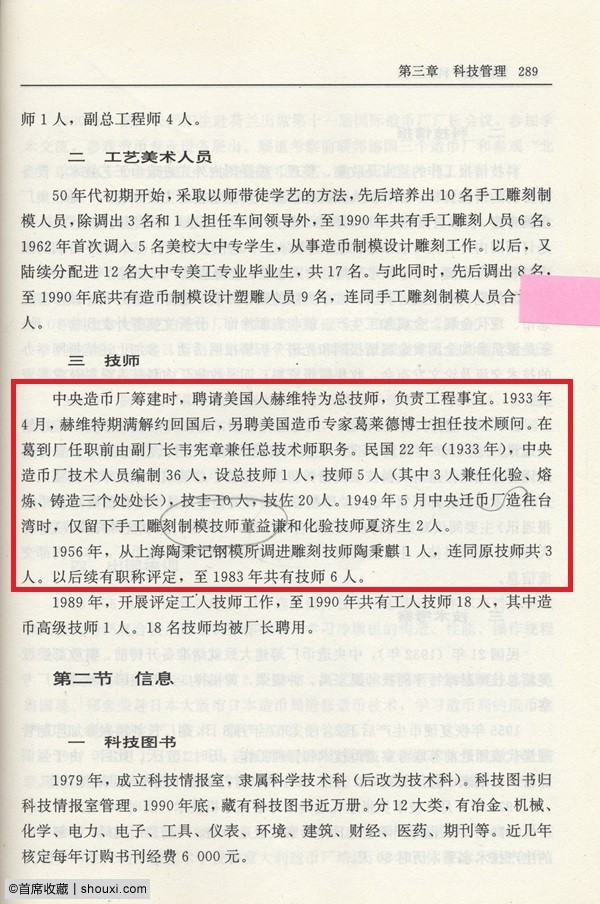

最早知悉老上海中央造幣廠的周志鈞與董益謙兩位雕刻師是上世紀末購得的《中央造幣廠開鑄五十年特刊》(1983年出版)。隨後又購得《上海造幣廠誌》(1993年編印)。在求知慾及購書成本相對遠低於購買銀幣情況下,收藏重點轉移至絕版書刊,因網路興起使遠程交易簡化而斬獲頗豐。又因在錢刊上發表的心得引起同好關注,因緣際會下結識各地包括上海的前輩先進,有了本世紀初參訪上海造幣廠的機會(工廠各車間是管制區,辦公樓訪客可進入),而當時正在籌備上海造幣博物館為交流創造了條件。

與前輩先進交流、資料交叉比對之間,確認了部分記載上的錯誤,如:

1. 老上海中央造幣廠的印模非“意大利人喬奇雕刻”(《上海造幣廠誌》)

2. 雕刻師中僅周志鈞是“意大利雕刻師訓練而成”(《開鑄五十年特刊》)

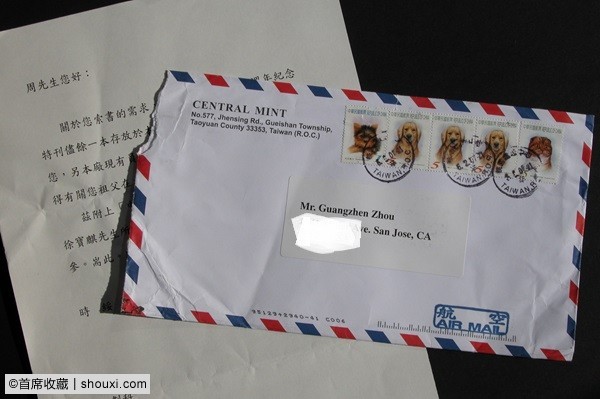

周志鈞女周女士嫡孫周先生與上海造幣廠有接觸,周先生當時僑居北加San Jose。我取得聯絡方式後與周先生有通過電話及郵件,獲贈圖檔若干,也得知他曾去信在台之中央造幣廠,獲贈《開鑄五十年特刊》一本(見周先生提供之三張照片)。

11_《上海造幣廠誌》 (2)

11_《上海造幣廠誌》 (1)

13_ZGZ (1)

13_ZGZ (2)

13_ZGZ (3)

[補充]2

查閱資料檔案要多看多比對,慢慢地就學會如何挑選、過濾及交叉驗證來接近事實、還原歷史真相。。官府文章,不僅要看他說什麼,還要看沒說什麼、再想想為什麼。

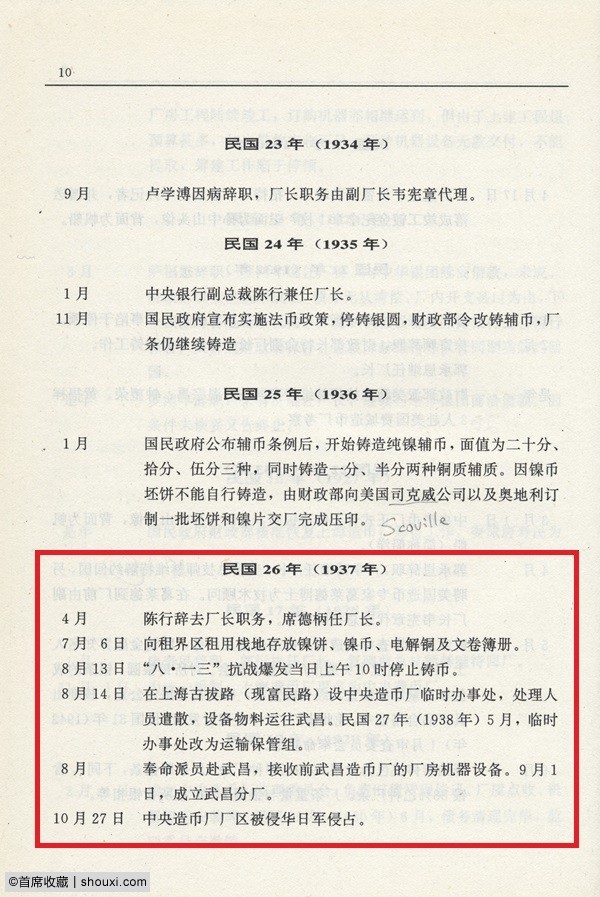

《上海造幣廠誌》內未找到雕刻師周志鈞有關記載,1937年5月過世之際,大事記上有錄了那些大事(見附圖1)。

另參考:

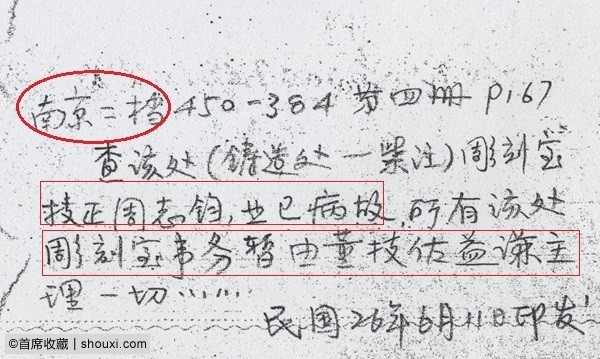

1936年1月董益謙入職中央造幣廠任雕刻技佐

1937年6月定董益謙暫代後由黃偉存接任(黃氏1937年2月派任雕刻技佐)

1937年7月董氏離職赴太原西北製造廠

《上海造幣廠誌》內關於董益謙方面摘錄兩則(見附圖2/3)供參考。早期對董氏並未特別關注,主因是我先前專蒐龍銀以為其作品與銀幣無關,和銅元圈的泉友往來後才開始深入。隨涉獵範圍的擴大交往頻繁下又得以多次赴上幣博參觀,獲益良多。

隨著文獻陸續的被披露、發掘,包括愛好者及事業單位對自身歷史的關注,愈來愈多的史料公開,有些是內部發表的故市面不易取得。稍後將繼續整理有關的資料,介紹周志鈞與董益謙這兩位老上海中央造幣廠雕刻師,借此帖做一較完整的敘述,請有興趣的同好參考。

11_《上海造幣廠誌》 (3)

11_《上海造幣廠誌》 (4)

11_《上海造幣廠誌》 (5)

[補充]3

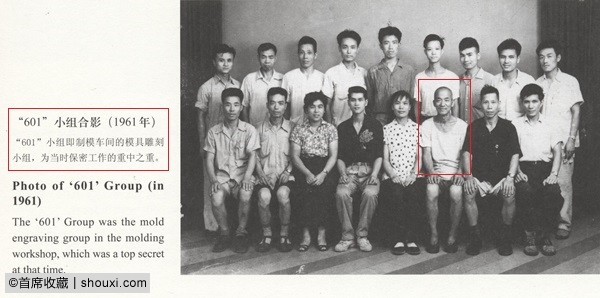

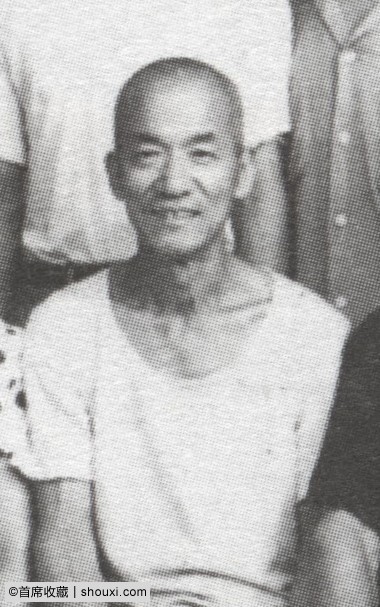

1961年時的董益謙

2015年上海造幣公司九十五周年(1920-2015)時為向“精益求精的上幣人”致敬及“讓更多的人了解、品味、欣賞(手工雕刻)其沉靜深邃的魅力與價值”,編印《手雕之美》與《上幣記憶》兩本畫冊。有興趣此內部刊印書冊的同好,可在“孔夫子舊書網”搜尋。

當時模具雕刻車間列保密工作場所,以“601小組”為名。此即內刊之製模雕刻小組在1961年合照,並未註明合照中人物姓氏,若沒有知情人士提示極易錯失在其中的董益謙。此時條件較差,感覺氣色不如復工典禮時。參考#6樓附圖,董氏在民國二十五年(1936)受聘時薪資是大洋180元。

【參考資訊】

上海造幣博物館於2005年12月正式開館

上海造幣廠於2008年3月14日更名上海造幣公司

10_《手雕之美》_2015

10_上幣記憶_2015 (1)

10_上幣記憶_2015 (2)

10_上幣記憶_2015 (3)

找到一份手抄資料的影本,原件是在南京第二檔案館。

(雕刻室歸屬於鑄造處)

周志鈞-董益謙 2

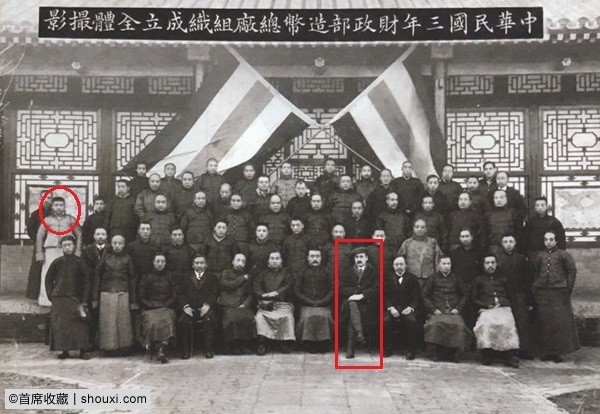

周志鈞在造幣總廠與Giorgi同框

1_Giorgi_ 周_同框 (1)

1_Giorgi_ 周_同框 (2)

1_Giorgi_ 周_同框 (3)