關於“存不存在与主图案同时(一次性)设计雕刻成型的情形?”這問題,用一個字“有”來回答顯得草率,借此問發揮一下:咸豐六年(1856年)上海銀餅附圖四枚銀餅,壹兩伍錢各二,分別是由“豐年”、“萬全”“王壽”三位銀匠負責包括雕刻模具等在內的製作。很明顯都是“一次性雕刻成型模”。可比較“匠萬全”所刻的兩枚(壹兩伍錢各一)每個字筆法近似但都不同。1_1匠豐年造1

關於“存不存在与主图案同时(一次性)设计雕刻成型的情形?”這問題,用一個字“有”來回答顯得草率,借此問發揮一下:

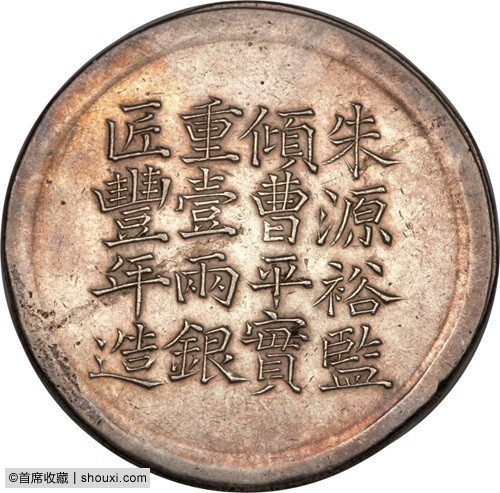

咸豐六年(1856年)上海銀餅

附圖四枚銀餅,壹兩伍錢各二,分別是由“豐年”、“萬全”“王壽”三位銀匠負責包括雕刻模具等在內的製作。很明顯都是“一次性雕刻成型模”。可比較“匠萬全”所刻的兩枚(壹兩伍錢各一)每個字筆法近似但都不同。

1_1匠豐年造

1_2匠萬全造-1

1_2匠萬全造-2

1_匠王壽造

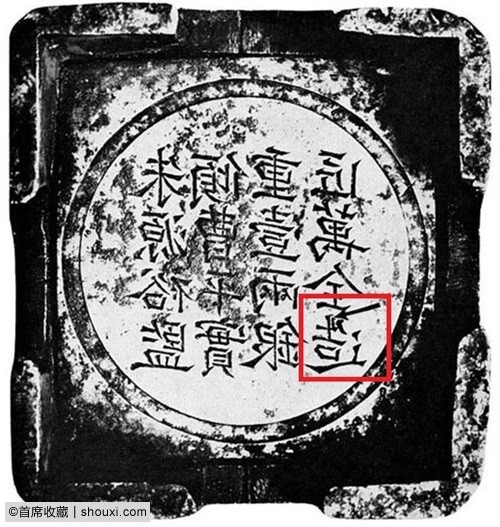

“匠萬全造”的壹兩,在“造”字的“告”有突起痕跡。由美籍學者藏家包克自英國維多利亞阿伯特博物院提供的圖片,可確定是模具問題。

由此可看出一次性雕刻成型模的缺點,每個字都要用刻刀雕出。有差錯時無法改正,但在中國舊時傳統上只注重成色、重量故不影響流通,輕微的錯誤可忽略。問題模具壽命有限,在於批量生產時無法應付,加上製作粗無法防偽,所以很快退出流通。

2_上海銀餅_匠萬全

2_上海銀餅_匠萬全 _造

2_上海銀餅模

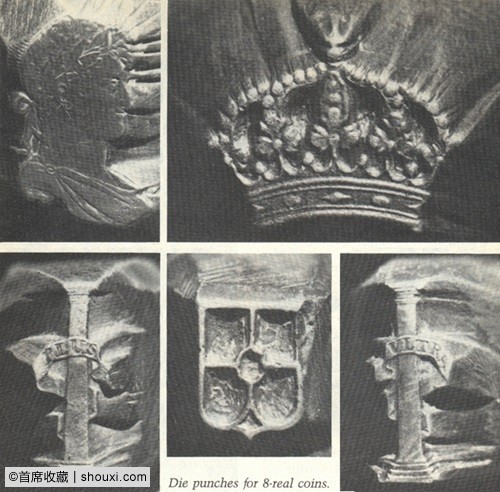

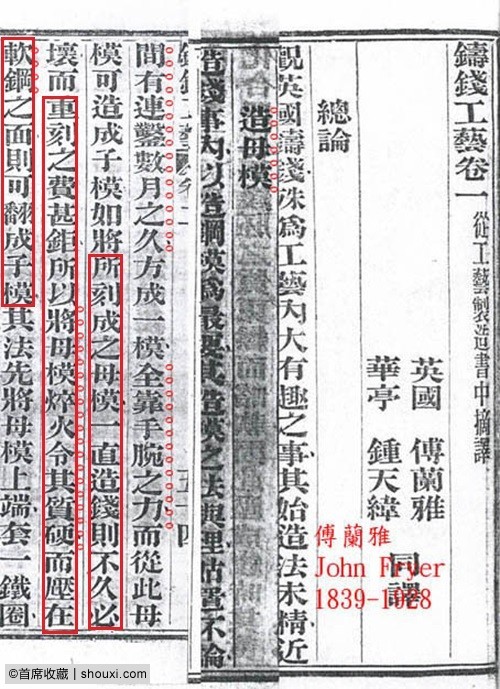

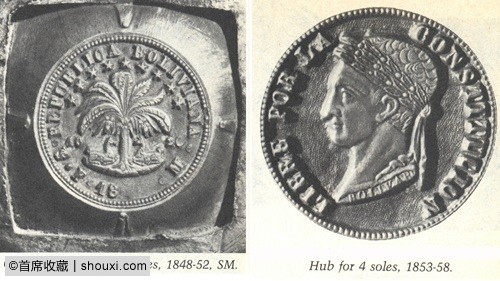

簡單介紹造幣廠在雕模時文字處理的標準作法。

首先是設計圖案送審,核定後進行製模。雕刻師(有時候也是設計師)開始構圖描繪,決定字形、花飾及位置等。選擇適合的鋼材,經裁剪、退火、清洗、檢驗後車削成適用尺寸形狀。主圖案是單獨雕刻完成後在原模上組合,文字及年度的字模是另外製作(也就是說,有現成的,可挑選不同字體),然後打上文字及年度。

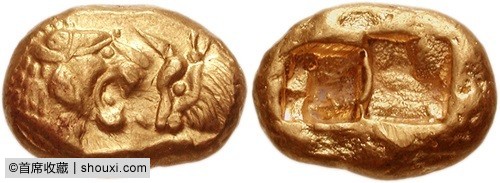

一般認為,最早使用圓形金屬硬幣(coin)的國家,可能是愛琴海旁的小亞細亞古國利底亞(呂底亞,Lydia),此時大約在公元前640年。這兩千多年前開始的錘打幣,都是圖文雕刻一體成型的。

西方古幣從手工錘打到機器壓造,期間跨度甚長,我沒有研究。比較關注的是十八世紀末瓦特成功改良製出高效蒸汽機後的造幣方式。

自古金錢造假即無法避免,而圖文精細可作為主要防弊手段。可以設身處地想一想,隨商業活動日益發達,市場對貨幣需求大增必然導致幣模消耗量增加,要如何因應來提高效率及降低成本,各種改進方式應運而生。經驗是最好的老師,當幣模雕刻的“化整為零”法發明之後可大大降低行業風險,“一次性雕刻成型模具”自然被造幣廠的幣章雕刻師捨棄。

重複一次,“土法煉鋼”之術從來不在本人討論範圍內。

參考《鑄錢工藝》對造母模子模的描述

西元前6世紀早期的呂底亞手工錘打製作的琥珀金幣(金銀合金)

3_造母模 (1)

3_6th-century BC Lydian electrum coin

滾壓造幣法。

右側是模具,左側是半成品,然後用鋼剪一一修剪而成。

下圖的1604年版各枚銀幣,仔細比較是不一樣的,因此我認為是直接在鋼輪上雕刻的。

(2019年攝於維也納藝術史博物館,據聞“宣統年造大清銀幣”幣模即藏於此館)

http://bbs.shouxi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19386&extra=

【工藝淺談】十六至十八世紀間的滾壓式造幣法

此“文字在與主圖案同時雕刻成型”之問涵蓋範圍很廣,故將古法打製造幣簡單敘述一下。

以上

請參考

4_滾壓幣 (1)

4_滾壓幣 (2)

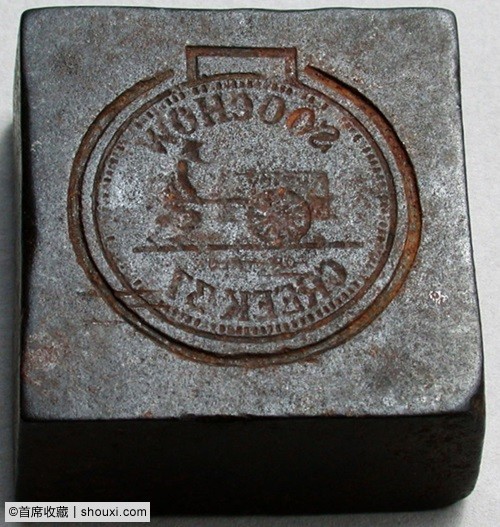

模具的形式還是“看市場”,譬如1937年(及1932年)駐滬美軍製作頒自己的獎牌,也是在當地找工匠直接雕刻。大量發行的流通幣就不一樣了,造幣廠雖然生產錢幣,也是營利事業單位,講究將本求利的。

我的造幣工藝的理解未必完全正確,但實物圖片是絕對真實的。

soochow

soochow-die

5_hub (1)

5_punch (2)