本文为施新彪写的关于早年上海麒麟泉社平玉麟及其他国内著名制造赝品者所造的系列臆造币。

马定祥先生与杨成麒先生合影资料(《马定祥百年诞辰纪念集》浙江省博物馆主编 上海科学技术文献出版社)

本文转载至首席收藏网

老一辈钱币专家的鉴定研究成果应予尊重

施新彪

在钱币研究与收藏圈,我经常重复说着这样一句话:对于早年传世钱币的真伪鉴定,如果没有切实可靠地依据,后世的人们,不要轻易地去质疑、甚至否定老一辈钱学专家的研究成果。因为老一辈的钱币专家,无论是广泛阅历而造就的丰富经验,还是身处同期的资讯优势,以及时代风气和个人涵养所规范的严谨作风,都是现在的我们难以想象和无法企及的。他们作出的认定,理当更具可信性和权威性,应予尊重。而事实上,老一辈的钱币专家对伪品的鉴定,除了靠实践经验与理论逻辑的推断外,很大一部分是靠切实依据的掌握来作最终判定的。

所谓切实依据,是指对伪品源出情况的掌握。关于这方面,在我从师马定祥、杨成麒两位前辈学习期间,听到过不少事例。归结起来,其来源可分为内情外露和自白真相两大方面。

与现在一样,旧时的造假者,在造伪过程中,大凡都需多人合作,其中有合伙人、伙计、承接加工者等等,这样,秘密保守难以周全,内情外泄常有发生。比如,机铸币造假大王平玉麟的高端技艺伪品被揭穿,主要是曾经的合作者杨成麒先生以直接和间接的内情掌握来实现的。四川成都谭子筠和天津币商解耀东的造伪状况及其出品,则分别是杨成麒和马定祥通过当地友人去探明实情的,这也是内情外泄的一种方式。

时至上世纪五十年代,国家实行公有制改造政策,古玩店或歇业或被兼并为国营,而大多数的古玩商(包括钱币商),或从业于国营文物商店,或被招入当地的文管会和博物馆,成为专家、学者。时值此际,由于谋生手段和身份的改变,他们纷纷将自己所知、所为的造假情况讲述出来。就机铸币藏界而言,因获得了大量的定伪切实证据,而使混迹于收藏界的机铸币伪品得到了一次大清洗。其中,自白真相者,可谓是将功补过了。至少为民族历史文化遗产纯洁性起到了积极作用,尽管是以悔过自新的方式来取得的。在这方面,一些造伪技艺精湛者,其意义尤为重要。因为某些伪品,在所为者自白真相之前,是被人当作珍品来看待的。

文物鉴定是一桩十分严肃事情,严谨的论证,扎实的依据,是得出结论前的必要程序。对神圣的历史文化怀有敬畏之心,对人们财产权抱有尊重之情,这是从事鉴定者必须具有的道德修养。自欺欺人的虚假,信口开河的轻率,都是缺乏专业精神的表现。

严谨与负责,是文物鉴定家应有职业素质。这方面,马定祥和杨成麒两位前辈堪称楷模。出于对历史钱币的痴迷与珍爱的真心,他们长期坚守着严谨的治学作风。对于一些币,从经验直觉上看上去不舒服,但不舒服的感觉总是先放在心里,而不是挂在嘴上,更不会作为鉴定的理由与依据。在有疑问后,除了凭经验进行多方位的综合思辨论证外,更会想方设法、不辞辛劳地去寻找事实依据来加以佐证,以期把自己的鉴定结论做得有理有据,问心无愧。所以他们常说,个人感觉不良,只能作为疑点,作为辨伪鉴定的开始,而不能成为终结,成为最终的定伪依据。没有扎实的理由和切实依据,连自己都说服不了,怎能使别人信服。

广泛的阅历和严谨的作风,不仅成就了他们超凡的专业功力,而且积累了大量信实的定伪依据,其权威性在业界被普遍认可已由来已久。传世所见的大多数伪品,马定祥和杨成麒两位钱币大师,甚至可以说清楚其出自何地何人之手。

最近,我在整理以前的笔记资料时,发现其中有些东西至今还具有现实意义,我选了一些把它们发表出来,以供泉友参考。

上海平玉麟的伪品:

1940年,杨成麒与平玉麟在旧上海广东路古玩市场内,合作开办了一家名为“麒麟泉币社”的古玩店,杨成麒侧重于古钱经营,平玉麟侧重于机铸币经营。平玉麟在当时也是一个较有实力的钱币商,主要经营机铸币。

在与杨成麒合作的数年以前,平玉麟已在钱币真品的正常买卖外,开始做些机铸币伪品,主要委托银楼加工制作,多属臆造币,技艺低下,要价不高,当作工艺品卖给外国人。然在合作开店的当年,中国的收藏家对中国机铸币收藏热情骤然升温,一些大收藏家纷纷加入银铜元收藏队伍,这使得中国机铸币市场售价扶摇直上。

这时,平玉麟经不住暴利诱惑,专注于珍稀银铜币的仿造,一方面购入南京造币厂报废的造币机器,聘请曾在福建造币厂任职的雕模师制作钢模,自行造假;另一方面还与南京造币厂的职员相串通,利用造币厂内的设备与技术合作造假。由于平玉麟过于沉湎与造假活动,无心照顾正常生意,从而与杨成麒产生意见分歧。杨成麒认为造假毕竟不是正当营生,没有长期前途。而且,伪品级别越高,售价越贵,坑人越深,加害的都是些亦客亦友的主顾,良心上自责难熬。所以,合作未满两年,杨成麒便与平玉麟分道扬镳,独自经营麒麟泉币社。

以后,杨成麒不断利用自己与一些有关人员的旧关系,持续打探平玉麟造伪情报,并在藏家中予以透露和警示。有不少技艺精湛的伪品,如果不是杨成麒仗义揭露,其危害将会更加深重。所以马定祥曾经评论说:“老杨将功补过,功大于过。”这里顺便展开谈一下平玉麟的臆造币“吉林辛丑背英文线框五角”银币。此币设计参照吉林辛丑铜元,特点是背面英文有线框装饰,故名。吉林银币中没有这种设计,故谓之臆造。因有铜元的设计出典,又因系臆造,没有真品银币可参照鉴别,更因造伪技艺程度较高,所以具有迷惑性。如果不知内情,人们难免为其所骗。甚至如今,藏界仍有不知情者将其奉为珍藏,辑入钱谱。

关于“老一辈钱币专家......”一文的解释与补充

一、解释

三十年多前,钱币圈就有一种坏风气,某些人,不是虚心学习、踏实研究,而是急功近利、欺世盗名。贬低别人,抬高自己。尤其是一些素有名望的老专家,更被列为攻击重点,肆意贬损与作践,藉以自炫超越。

他们对于前辈专家来之不易的鉴定研究成果,随意加以质疑与否定。为引人注目,他们还热衷于把一些藏界享誉已久的钱币大珍品作为讨伐对象,进行所谓的辨伪鉴定,或罗织一些片面外行的理由;或干脆不讲理由,仅凭建立于孤陋见识之上的感觉,加以否定。

由于当时的钱币界,正处文革劫后余生的喘息期,内行没几个,外行一大帮,所以那些自欺欺人者很有表现空间。况且当时所剩无几的老专家,刚从文革阴影走出,惊魂未定,都不敢公开与之争辩,只是在私下里表达愤慨和忧虑。比如泉界前辈马定祥,曾愤怒地把那种人斥之为钱币界的“假古钱”,并对其会给钱币集藏造成危害深感不安。

近二十年来,得益于国家经济的繁荣,钱币集藏与研究也得到了复兴与发展。研究水品飞跃提升,集藏队伍迅速壮大,等等。但遗憾的是,上述那种不良现象,并未在繁荣发展中得到遏制与摈弃,反而受浮躁世风的助推,变得愈加严重。藏界中,娱乐精神蔓延,轻率之风盛行。某些人,置道义与责任于不顾,既缺乏对民族文化神圣的敬畏,也不懂对别人资产权益的尊重,自欺欺人、信口开河地发表鉴定言论。其所注重的,无非是耸人听闻,博取虚名。从而,受质疑、遭否定的钱币珍品,品种无情地被扩大。这种轻率鉴定的不良现象,对藏界的破坏影响不容忽视。所以,“老一辈钱币专家的鉴定研究成果应予尊重”这句话是我压抑很久的一个呼吁。

今年年初,我看到一篇题为“真假张作霖纪念币”的文章(《中国收藏(钱币)》总第31期,2013年出版),作者自称是“沈阳张氏帅府博物馆的研究员”,以史料考证及制作粗劣为依据,得出鉴定结论:张作霖像银币除十七年版的属真品外,其余三版全是臆造伪品。这种外行专家的不懂装懂,轻率定夺,实在令人愤慨。忿闷之余,我便酝酿写一篇针对泉界长期以来不良现象作批评的文章。但当时阶段,正为诸多事务困扰,总是静不下心来将所思形成文字。

今年五月,陈吉茂先生给我介绍了“首席收藏网”,他认为此网站建设的宗旨很具公益性,并请我也给予支持,多发些有助于钱币鉴赏水平提高的文章。不久,首席网的创办者周寿远先生来到上海,我应约在陈吉茂先生寓所与周先生面谈。叙谈中,周先生扼要阐述了首席网“为真正藏家服务”的建设宗旨,大致为,建立庞大的钱币交易数据库,以及对钱币市场动态资讯进行及时深入的分析报道,藉以促进藏品市场沿着公开、公正、规范的健康化道路发展。与此同时,网站还大力提倡钱币收藏注重文化内涵的风尚,努力提高钱币收藏的文化品位,所以在网站中辟出供学识交流与文化宣讲的园地。我听后很受鼓舞。我认为,近年以来,国内的钱币集藏理念主流,已在过度商品化的社会生态中迷失了本义。人们大凡热衷于藏品的表象解读和赢利效应,而疏于对其历史文化内涵的认知。重视文物的益知属性,重返文化家园,是钱币集藏的真正意义所在,也是一种理所应当的价值回归。基于对首席网公益理念的赞赏,所以我有尽力多给首席网投稿的表示,以期为钱币集藏多些文化气息尽效微薄之力。

今年七月,陈吉茂先生来电邀我参加以鼎峰泉友会名义举办的一个聚会,并说周寿远先生届时会从北京专程赶来出席。提到周先生,我心中顿感歉意。受惠于首席收藏网强大的数据库,我从中得到不少可贵信息,而对于网站建设的贡献却分毫没有。鉴此,我决定在首席网上发些文字。然掐指一算,聚会日来临已不满一星期。无奈之下,我就将近期以来的一些思考与资料准备,匆忙地凑成“老一辈钱币专家的鉴定研究成果应予尊重”一文。

这篇文章,前面在阐述了应该尊重老一辈钱币专家鉴定研究成果的观点同时,后面则以较大篇幅对机铸币老假造伪的介绍,用作文章的附录。本意在于例证老一辈钱币专家在去伪存真的鉴定上的举措严谨,并在说明前辈专家们在严谨地去伪的同时,也在严谨地存真,这是一种相辅相成的辩证关系。然而,由于匆匆草就,疏于文字上的结构安排,所以文章存在着论述不足与逻辑不清等诸多问题。尤其是,后面大篇幅地对老假造伪分列介绍,更是游离于文章的标题,显得文不对题。面对于泉友的包涵与网站的宽容,我自感惭愧。特此致歉。

在上述一文发表后,我发现泉友们似乎对于一些机铸币老假币的出处介绍更感兴趣。对此我想,这也在情理之中。因为,钱币收藏、研究史,是钱币学的构成之一,而去伪存真的钱币真伪鉴定,则是钱币收藏、研究史中的重要组成部分。所以,历时七、八十年至一个世纪的机铸币老假,已不仅是鉴定研究的参考品和收藏玩赏的趣味品,而且作为中国钱币收藏史中一种特殊的历史产物,其已成为钱币收藏文化的历史载体,成为钱币收藏史研究上具有史料价值的历史证物,从而具有特定意义上研究与收藏的文物价值。近些年来,旧时代形形色色的臆造币、仿造币,在钱币市场的交易中呈现出的不菲价格,也许正是藏界对其所具特殊价值的认知反映。

前面已经谈到,“老一辈钱币专家的鉴定研究成果应予尊重”一文中对机铸币老假造伪的介绍,是作为文章的例证附录,不是对中国机铸币造假与鉴别的专题讲述,故而在撰写上没注重系统性与全面性。现在,看到泉友与网站对这方面内容给予重视,因此我想,有需要对此再做些补充介绍,以期让有兴趣者获得较为完整的了解。

二、补充

中国机铸币集藏,发端于清光绪末年。当时的收藏者主要是外籍人士,华人藏家知名的仅有浙江兴业银行董事长徐寄庼先生,他是中国机铸币集藏的华人最早者。上世纪二十年代前后,中国机铸币集藏活动渐趋展开,出现了一批后来著名的中外藏家与专家。其中,中国人有苏州的蒋仲川、秦子帷,上海的王守谦、平玉麟,北京的王希贤、骆泽民,等等;外国人有意大利人罗斯、法国人邬德华、俄国人曼尼柯夫、奥地利人耿爱德、德国人汉南、美国人邱文明,等等。

上世纪三十年代间,随着众多中国本土收藏家的相继加入,中国机铸币集藏呈现日益升温局面。并且,中国本土藏家及专家,迅速成为中国机铸币集藏与研究的主流。这一时期,新涌现的著名中国藏家与专家有:北京的程伯逊、崔显堂,大连的崔家平,河南的黄笑凡,四川的罗伯昭,绍兴的的戴葆庭,苏州的蒋伯埙,杭州的翁齐斧,上海的张叔驯、张絅伯、施嘉幹、陈仁涛、李伟先、谢鄂常、李荫轩、孙鼎、张璜、杨成麒、马定祥、沈子槎、许小鹤、宋小坡、王亢元、康际文、康际武、顾炳元、俞让卿、房良、刘思源、席先伟、吴诗锦,等等。上世纪四十年代至五十年代初,中国机铸币收藏进入鼎盛时期,不仅成就了诸如李伟先、施嘉幹、陈仁涛、蒋仲川、秦子帷、罗斯、耿爱德、邬德华、汉南等系统收藏的中外大藏家,而且还产生多位考据、鉴定的名家,比如:耿爱德、罗斯、邬德华、施嘉幹、戴葆庭、骆泽民、杨成麒、马定祥等,都是当时藏界公认的杰出者。

与收藏的产生与发展相应,机铸币造假活动也在暴利的驱动下,与收藏活动相伴而行,如影随形,盛衰与共。

据老一辈钱币专家记叙,机铸币的造假约开始于上世纪一十年代间。最早出现于天津,不久,北京紧随其后,并将规模迅速扩大,成为当时的造假中心。津、京一带的造伪者主要是解耀东、王希贤、骆泽民、冯少泉等人。不过,由于当时国人对中国机铸币收藏尚未重视,很少有集藏、研究,也弄不清楚什么真假贵贱,而集藏热衷者,大凡为外籍人士。所以造假伪品都是臆造币,销售对象主要是外国人。上世纪二、三十年代,随着中国机铸币集藏活动在国人中渐趋展开,机铸币的造假也相应在国内多地蔓延。此时,除上述的津、京两地数者外,又相继出现了成都的肖永泉、谭子筠、刁崇和;南京的张舜铭;上海的平玉麟、李仲清、唐谨成;武汉的李氏、杭州的姜氏等。

与前述原因一样,由于这一时期对中国机铸币稀少品的认识程度很浅,加之集藏者少,而反映不出品种上的供求关系。所以,当时的造伪品还仍然都是臆造币,没有仿造伪品。时至上世纪四十年代前后,由于众多中国藏家加入,机铸币集藏迅速升温,并在收藏与研究互为因果的相互促进下,藏界对于一些珍稀品也日渐取得认知确定。以此为基础,造伪者便有针对珍稀品的仿照造伪。

以1939年6月出版的蒋仲川《中国金银镍币图说》为分水岭,此书出版前,机铸币造假均为臆造伪品;此书出版后,开始出现仿照真钱的仿造伪品。另外,1937年日寇侵华战争爆发,华北沦陷,津京地区的古玩业情形凋敝,钱币集藏的活动中心南迁至上海。与之相应,机铸币的造假活动,原先的中心地——津京地区,顷刻衰落,代之而起的是上海,成为新的造假中心。从规模与质量而言,津京造假中心是以王希贤为代表;上海造假中心是以平玉麟为代表。上世纪四十年代始,上海的钱币经营商平玉麟,把中国机铸币造假的技艺及规模,都推至登峰造极的境地。上世纪五十年代,由于接连不断的政治运动,使人们文物收藏热情日渐低落,其中也包括钱币集藏活动遭到破坏。相应之下,所谓“老假”的机铸币造假活动也渐至终结。

从前辈专家的记叙来看,旧时老假的制造者,主要分别为天津的解耀东;北京的王希贤、骆泽民、冯少泉;成都的肖永泉、谭子筠;南京的张舜铭;上海的平玉麟、李仲清、唐谨成等人。其中,解耀东、肖永泉、谭子筠、张舜铭、平玉麟的作品,我在前文曾有部分例举。而王希贤、骆泽民、冯少泉、李仲清、唐谨成的所出伪品,则未有涉及。下面就选取我的一些记录分别做些介绍。

(一)王希贤的部分伪作出品

王希贤是民国时期北京首屈一指的钱币经营大商,也是中国机铸币研究与经营的先驱者之一。他的成就,既得益于起步早而占得先机的天时,也得益于寓居北京这一钱币藏品集散中心的地利。之外,待人接物尽显豪爽诚恳的为人品格,使之与当时的众多泉界名流深有交情,此可谓得益于人和。

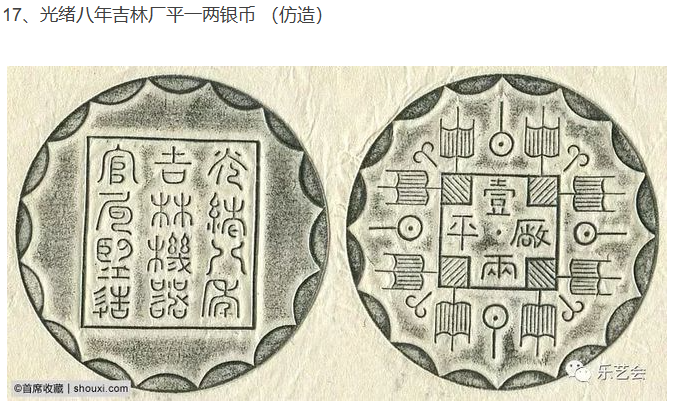

其实,作为一代钱币经营大商,王希贤的宏大家业,其开创者应是他的父亲。王希贤的父亲,名叫王茂田,他早年曾在京城钱局任雕母手,后因机器铸币兴起,老钱局歇业,旋受吉林机器制造局(吉林造币厂)之聘,出任雕模师兼领监,为时近二十年。民国初年,卸任回家,便在北京东安市场内营建一家大古玩店,取名“义启斋”,经营各种文物古玩,但以古钱币为主。受家传熏陶,王希贤从小对古钱币兴趣浓厚。年方十几,便已成为其父店中的得力帮手。

民国初年,机铸币收藏风气未开,所以王希贤的父亲王茂田没有机铸币的研究与经营。时至民国十年(1921)前后,年近二十的王希贤,敏于对新事物的感悟,慧眼别具,另辟蹊径,开始注重于中国近代机铸币的经营与研究,成为京城中国机铸币集藏、研究、经营的先驱者。并与上海的王守谦作南北呼应,成为国人机铸币集藏风气骤盛的倡导者。

在年近三十时,王希贤从其父亲手中接过了“义启斋”的主管大权,成为新掌门人。因其出手豪放,品性率真,不仅使其广聚货源,而且还使他广结人缘。因而,所承家业在他的手上得到迅速光大。这一点从他家中藏品存货上也可见一斑。据马定祥先生回忆,王希贤的家中,有好几个房间都是用于堆放钱币的。伫立于四壁橱柜的抽屉中,摆满了各种钱币珍品;房间的中央,成筐成堆地散放各朝古钱,其中以先秦刀布和清代母钱居多。用马老的话说,王家的钱币,即使用几个月的时间也看不完。在藏钱的房间里,可谓是,珍钱仰俯皆是,绝品目不暇接,令人望洋兴叹。另外,更让人叹为观止的是王希贤的机铸币库藏。由于从事于机铸币研究、经营起步早,也由于寓居藏品交流集散中心的北京,并与清末民初中国造币中心天津毗邻,所以在收集上具有得天独厚的便利。琳琅满目的各种金、银、铜珍稀样币,数以百计嵌装于锦盒的成套呈样,使当时的藏界惊羡不已。

与此同时,由于大量经手,阅历广泛,也练就了王希贤在钱币鉴定上的一双慧眼,是当时富有造诣的钱币鉴定专家。而立之年的王希贤,已然成为京城泉坛的风云人物。他的府上,不仅珍泉齐归,而且还群贤毕至,当时国内的泉界名流,大凡都有作为王希贤家中座上嘉宾的经历。

王希贤辉煌的钱币经营生涯中,也夹杂有历史的暗斑,那就是大量的机铸币伪品制作。民国十年左右,王希贤看到出自天津的一些机铸金、银臆造币,很受外国玩家青睐,制作者也获利丰厚,于是就起了仿效之念。他鼓动其父王茂田,请来以前曾在吉林造币厂一起共事的几位技师,设计制作铸币模具,然后委托银楼,或与造币厂职员私下串通,制出伪币成品。销售对象是外籍玩家。由于外国人对人像币更感兴趣,所以王希贤的出品,绝大多数是人像臆造币。

抗战爆发后,北京的工商业骤然萧条。王希贤的钱币生意每况愈下,钱币造伪出品也渐趋减少。另因王希贤有吸食鸦片重瘾,故家业迅速衰败。民国三十八年(1949),王希贤因病去世,终年46岁。“义启斋”的经营,由其长子王元芳继承。两年后门店基地被国家征用,王家祖业由此结束。

出自王希贤的机铸币伪品被确认,主要是马定祥先生通过其好友、居住北京的著名钱币专家骆泽民处获得依据。另外,在王希贤的儿子王元芳于上世纪八十年代所写的一些回忆文稿中也有部分印证。

(二)骆泽民的伪作出品

骆泽民是一位著名的老一辈中国钱币专家。民国初年,他在北京东华门大街开了一家古玩店,名为“汇泉堂”,主要经营古钱币。民国十年左右,骆泽民的钱币经营与研究扩展到了机铸币,成为中国机铸币研究与经营的先驱者之一。上世纪五十年代初,他将“汇泉堂”古玩店迁至著名的北京琉璃厂古玩业商圈,但不久因生意萧条而歇业。

骆泽民为人诚恳,性格沉稳,博闻强识,做事严谨。良好的人格品位,不仅使他拥有广泛的人缘,也让他获得了卓越的学识与事业成就。他曾经手过很多珍品钱币,是一个地位显赫的钱币经营商,在钱藏界富有声望。与商业经营相比,骆泽民在钱币的鉴定研究上成就更为显著,上世纪四、五十年代,他与戴葆庭、马定祥、杨成麒一起,被全国钱币藏界公推为四位杰出专家之一。马定祥先生曾有评价说:在他看来,“骆泽民是最懂钱币的人,是中国程度最深的钱币鉴定专家。”然遗憾的是,由于他潜心于真知,品性朴实,不好张扬,且不擅文墨,经验学识没有通过文字留传,以致被后世的泉界渐渐淡忘。这与另一位老一辈钱界大师杨成麒十分相像。

骆泽民与马定祥在钱学造诣上,可谓是棋逢对手、琴逢知音。他们相识得比较晚,时间是1940年,那是马定祥第一次到北京。不过,由于钱币学识涉猎广、研究深的共同点,使他们在以后,联系密切,交流频繁,从而成为知己之交。与马定祥一样,骆泽民对中国钱币的四大门类兼容并蓄,都有精深的研究。除此之外,他们俩还有个特殊的一致,那就是对中国铜元特别偏好。1955年,在实行公有制改造时,因市况萧条,骆泽民便终止了钱币经营,关店歇业。以后生活日渐拮据,靠出让钱币藏品来补贴生计。然而,他所藏的铜元精品却不忍割舍。1982年,我应骆泽民之子骆骏生之邀,品赏了部分骆泽民钱币遗藏,大部分为中国铜元。其中,一枚“吉林辛丑二十箇”,两套分别用锦盒嵌装的“宣三大清铜币”和“己酉‘汴’大清铜币”呈样币让我记忆至深。

骆泽民的机铸币造伪,起步时间与王希贤大致相同,也在民国十年左右。只不过他的伪作,品种、数量都很少。具体制作流程是,他绘制草图,交给银楼或造币厂职员,由他们刻模、印制。其实,以我理解,骆泽民的此项作为,只是广泛意义上的造伪,如从严格的角度来界定,他更像是在制作民间工艺品。据马定祥记叙,机铸币经营方兴之时,银币、铜元还是法定通货。由于当时的发行与流通有区域性,加之集藏、经营尚未普遍,以致缺乏商业性的藏品交流,因而,那时可供经营的品种不多。并且,当时中国机铸币集藏主力是外国人,他们更偏好人像币,但尤其是这一时间点,中国币以人像为图案的十分稀缺。故先行经营机铸币的大商家,大凡有制作人像臆造币的经历。骆泽民的臆造币出品,卖价都不高,只在工料成本上加两、三成。良知使然,他的动机,本来就不是文物造假,只是定位于制作一些工艺品。此项作为,对于骆泽民而言,商业利润的吸引力并不大,同时,也因倾心于钱币正当经营与研究,所以,他的臆造币制作,可谓是初尝即止,只出了五、六种便告罢手。

马定祥曾长期专注于对机铸币辨伪研究,为把定伪依据坐实,他曾致力于对伪品的源出情况进行追根寻源。北京地区伪作的出品情况,基本来自骆泽民的告知。两位深有专业造诣专家,自结识后,曾长期而密切地进行学识交流,共同探讨,相互裨益。1965年秋,骆泽民专程来上海面会马定祥。由于当时都已成为“公家人”了,钱币藏界景象凄凉,没有什么钱币生意可谈;再加上骆泽民在生活中,除醉心于钱学外,没有其他特别兴趣嗜好。所以,骆老在上海逗留的几天,大部分时间是在与马定祥谈论钱币学识中度过。据马老回忆,由于那时能与他俩彼此深入尽兴地探究机铸币的人奇缺,故而,关于机铸币的话题、尤其是机铸币辨伪方面的讨论,使他们更感酣畅起兴。为让讨论效果更好,马老特地将自己所藏伪品的实物和拓片资料悉数找出,作研讨辅助。其间,应马老之请,骆泽民还结合拓片资料,系统深入地将津京地区机铸币伪品的源出情况讲述了一遍。

令人哀伤的是,骆泽民的上述来沪之行,是他与马定祥的最后一次见面。“文革”之初,骆泽民身陷劫难。一直不忍割爱的文物珍藏被抄家洗劫,尤其是看到屋门内外满地皆是的瓷器及古代珍瓦碎片,心理上遭受严重打击,以致精神失常。数年后,因病逝世。在马定祥的意念中,与骆泽民的这次上海聚会,他理解为是一种冥冥之中的安排,是骆泽民与知交数十年的远方同好知音来作最终告别。从此不久,各陷灾难,音讯杳无,自身不能自保,直至阴阳两隔。念及于此,马老不禁深痛哀叹。

(三)冯少泉的部分伪作出品

冯少泉是民国时期北京的主要钱币经营商之一。在正当的经营之外,也曾制作过一些机铸币臆造伪品,但为数不多。也许他在中国钱币收藏史上地位不是很显要,所以恩师马定祥在给我讲述钱学时,对于冯少泉的生平往事没有详谈,只是参照着伪品拓图进行指认讲解。现在,我除了能根据标注列出一些他的伪作拓图外,其他惘然不知。后悔当时没有注意提问,很是遗憾。希望有知情的泉友来作补充介绍。

(四)平玉麟和李仲清的部分伪作出品

(1)平玉麟部分早期伪作

(2)李仲清独立出品的部分伪作

关于平玉麟与李仲清的机铸币伪作,以前在“老一辈钱币专家的鉴定研究成果应予尊重”一文中已略有叙及,不过该文着重介绍的是他们部分的仿造币,早期臆造币的情况没有谈到,这里再做些补充介绍。

平玉麟是旧上海著名的钱币经营商,他主要经营、研究的是中国机铸币,是中国机铸币研究与经营的先驱者之一。上世纪二十年代,平玉麟就涉足中国机铸币集藏与经营,这是国人中国机铸币集藏的方兴之时。时至上世纪三十年代前后,平玉麟开始进行机铸币造假活动,他委托银楼职员李仲清刻制钢模并制作成品,而后由他自己销售。抗战以后,由于藏家纷纷来到上海租界内避难,也由于机铸币造假在北京处境不利,骤然衰落,市场供货缺口给上海的平玉麟等人提供了机会。所以这一时期,平玉麟的伪作出品,品种和数量双双剧增,从而使上海迅速取代了北京机铸币造假中心的地位。不过,这个阶段,还不是平玉麟造假的巅峰时期,当时的伪作全部都是臆造币,销售对象主要还是外国人,做工不精,要价不高。而平玉麟机铸币伪作的技艺精湛之品,均在于他的仿造币,那是在1940年之后的事了。

上世纪三十年代间,随着众多中国本土收藏家的相继加入中国机铸币集藏,不仅使这个门类的收藏渐入佳境,同时也让相关研究水平渐趋提高。中国机铸币中的一些稀少品日益被甄别出来。1935年,王守谦出版了关于机铸币专著《中国稀见币参考书》。1939年,蒋仲川继而出版了《中国金银镍币图说》一书,尽管其中有一些臆造伪品混入,但毕竟是以真品为绝对主流,从而给藏界以较为系统的专业指导。市场上,稀见币的价格逐渐体现出其应有的身价,而那些荒诞不经的臆造币,却日益受到藏界的怀疑,逐渐失宠。在这种情形下,一些从事机铸币造伪者,相继把伪作重点转移到对稀见真品的仿造上,销售对象也转换为以国人藏家为主。

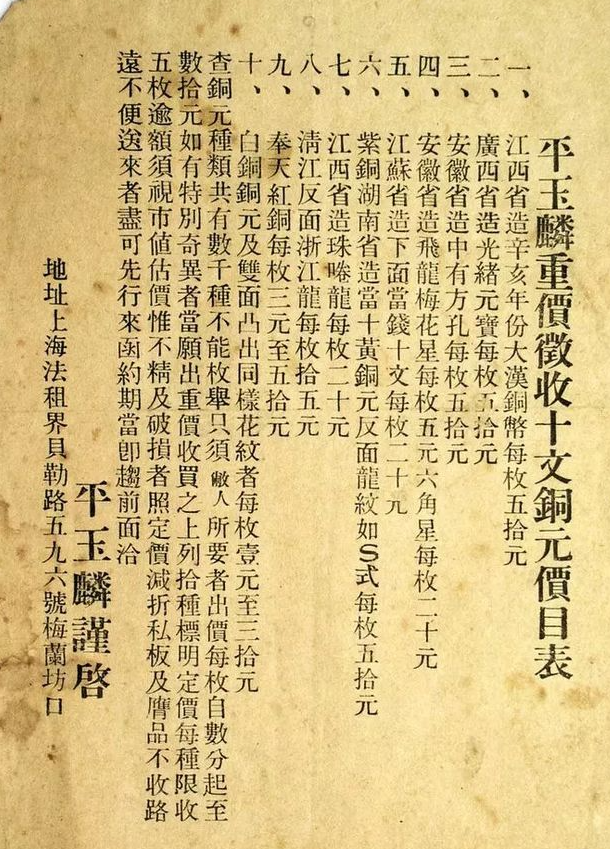

(图注)平玉麟在上世纪三十年代末印发的征集传单

由于平玉麟专注于中国机铸币的研究、经营,不涉其它门类;同时也由于中国机铸币在早期市况较冷,所以从事虽十余年,但他一直没有开店。他的经营方式主要是临时设摊,购销联系点则设在位于其上海法租界贝勒路(今黄陂南路)596号的家中。1940年,中国机铸币集藏骤然升温,这给有了一定资金与造假技艺积累的平玉麟提供了机会,与时俱进,他决定对其造假手段与项目进行升级。不仅购来造币厂报废处理的专业造币机器,还把一些只闻其名,难见其物的极珍品设为主要造伪项目。说到平玉麟仿造伪品阶段,免不了要牵涉到著名钱币专家杨成麒。

杨成麒的父亲是一名古玩商,在上海广东路古玩市场中设有店面。受家业熏陶,杨成麒自小对古董文玩兴趣浓厚。1931年,年方15的他,借到一部古钱典籍《古钱汇》,潜心品读,深为中国古代钱币文化的璀璨斑斓所吸引,曾一度达到手不释卷,茶饭不思的痴迷境地。不久,又师从上海钱币大藏家张季量,幸获钱学大家的学识教诲。名师指导及自身努力,使杨成麒泉识进步神速。数年以后,开始从事古钱币的买卖经营,并凭借优秀的见识能力,很快得到藏界认可,与国内同行与藏家建立广泛联系。1940年,由罗伯昭、郑家相、王荫嘉等泉界巨臂在上海发起建立著名的“中国泉币学社”,这是一个代表当时钱藏界最高层次的组织,年仅24岁的杨成麒,与众多泉坛名宿为伍,成为首批会员。这从侧面反映了年轻有为的杨成麒在钱币藏界的出色地位。

杨成麒在藏界的不凡表现,尤其是他与国内高端藏家深广的交往,这让希望拓展机铸币仿造伪品销路的平玉麟看到了利用价值。经平玉麟多次提议,杨成麒同意了合作开店的主张。在与“中国泉币学社”成立的同年,杨成麒和平玉麟,在上海广东路226号的古玩市场内,合作开办了一家名为“麒麟泉币社”的古玩店。其实,平玉麟在前十几年中国机铸币经营中,各种臆造币的制假售假,只占生意中的一小部分,其经营主体还是银铜元的真品买卖。所以,“麒麟泉币社”创建之初,也是以正当的经营为主,各施所长,杨成麒侧重于古钱经营,平玉麟侧重于机铸币经营。间或制售些机铸币仿品,有些是通过杨成麒直接向藏家兜售。然而不料,合作开店不久,中国的收藏家对中国机铸币收藏热情骤然升温,使得中国机铸币市场售价扶摇直上。这时,平玉麟被暴利诱惑迷了心智,沉湎于珍稀银铜币的大量仿造,而无心照顾正当生意,致使杨成麒与他产生意见分歧。杨成麒认为造假毕竟不是正当营生,没有长期前途。而且,伪品级别越高,售价越贵,坑人也就越深。这更使杨成麒心生内疚,愧对于人。于是,在与平玉麟争论无果的情况下,杨成麒便决意分道扬镳。合作未满两年,麒麟泉币社变为杨成麒独资经营。分手后的平玉麟,则怀着更高的热情投入造假活动,还精益求精地暗通造币厂进行伪品制作。从而使伪作技艺日臻精湛。对于平玉麟后续造伪情况,杨成麒不断利用自己与一些有关人员的旧关系,进行持续跟踪打探,并在藏家中不断予以透露和警示,此可谓是将功补过。所以,藏家们对杨成麒不计前嫌,继续保持良好的关系,并对其优异的专业能力给以充分肯定。而执迷不悟的平玉麟,随着真相渐被揭露,则日益受藏家们排斥,最终在圈内无立锥之地。

与平玉麟机铸币伪品制作关系最密切者是李仲清。他早年就业于福建造币厂,从事钢模雕制工作。民国初年离职来上海,受雇于上海天潼路上的一家银楼。平玉麟的机铸币造伪,李仲清是自始至终的密切合作者。平玉麟不具造币技术手艺,所以在具体制作上从不亲自动手,他只是做项目提出和图案构想工作。伪品具体制作,除少部分在南京造币厂内完成外,大多数是由李仲清包干。

李仲清除了接受平玉麟伪品制作任务外,觊觎这份勾当有利可图,自己也独立地制作过一些伪品。不过,由于缺乏历史钱币的专业知识,其中大多数伪品程度不高。唯有例外的是成系列湖南银饼,曾迷惑了藏界很久,有些至今还被藏界误为真品。(关于李仲清湖南银饼伪品系列的介绍,由于所需篇幅较大,故予另行专文介绍)

上世纪四十年代初,随着机铸币集藏热兴起,杨成麒也开始注重机铸币的经营,这就免不了要在真伪研究上下功夫。由于中国近代铸币铸造发行纷杂混乱的历史限制,对于中国近代机铸币的辨伪确定,探询与查实伪品的出处,这是更为切实的定伪依据。杨成麒在这方面也做了不少工作,其中平玉麟的伪作确认,大多来自杨成麒的查证所得。而杨成麒的依据来源,除一部分是与平玉麟合作期间的知情外,大部分则是来自李仲清的告知。李仲清与杨成麒私交良好,曾经陆续将部分平玉麟及自己造伪品种向杨成麒透露。不过基于生意利益,将相关情况和盘托出,那是上世纪五十年代初的事了。上世纪五十年代初,国家实行公有制改造政策,私营工商业转为国营。由于谋生手段和身份的改变,钱币经营业的从事者,纷纷将自己所知、所为的造假情况讲述出来。就机铸币藏界而言,因获得了大量的定伪切实证据,而使混迹于收藏界的机铸币伪品得到了一次大清洗。

(五)唐谨成的部分伪作出品

1、道光皇帝像一元型大婚纪念银币 (臆造)

此为仿王希贤同类币之作,惟较之工艺更精细。

唐谨成是一名银匠,从事金银首饰及器皿的加工制作。在旧上海南市老北门开有一家规模较小的银楼。作为原材料来源之一,他也在民间收购废旧金银器,间或有些算得上古玩的好东西,他会到古玩市场上转卖掉,所以与一些古玩商常有来往。其中混得熟的,就直呼他的外号“阿唐”。

日本侵华战争爆发后,唐谨成经营状况变坏。但他看到在租界内古玩市场中,金银币的买卖却日见红火,于是就动起了伪仿制作的歪脑筋,制作了一些金银币伪作。他的作品,有些是对别人臆造伪品的仿制,有些是在普通银币上进行挖补改制。因他的工匠手艺尚佳,故大部分出品比较精美。在销售方面,他主要是通过寄卖方式在多家古玩店进行分销。马定祥在广东路古玩市场开店时也代销过唐谨成的伪作出品。

1938年,22岁的马定祥离开家乡杭州,来到上海谋发展。不久,通过戴葆庭的帮助安排,在广东路古玩市场内开了一家钱币店,从此开始了他钱币经营的职业生涯。在这家小店里,马定祥不仅结识了很多大藏家顾客,同时也结交了一些生意合作伙伴,唐谨成便是其中之一。

马定祥开店不久,寻求产品销路的唐谨成便与马定祥建立了代销关系。由于早期大家还弄不清楚这东西的真假,而且要价也不高,所以销售情况不错。然而,唐谨成毕竟不是钱币专家,他的出品,缺乏钱币专业知识含量,品种少,但同模复品数量不少。一个人,老是拿来相同品种的东西,这一点引起了素来重视研究思考的马定祥怀疑,怀疑他制假买假。所以为时未满一年,马定祥就婉拒了唐谨成的寄卖。

上世纪四十年代中期,马定祥开始注重机铸币辨伪的系统研究。为使定伪依据确凿无疑,他致力伪品出处的查证及相关信息的收集工作。为此,他走访了多年未有联系的唐谨成。通过面谈,证实了他多年前的疑问。据马老后来回忆,唐谨成约在1941年左右停止了他的造假活动,因为1940年始,随着藏界收藏、研究水平快速提高,低端的臆造币,日益遭受藏界的怀疑,逐渐受到市场冷落。而无力对自己造伪做技术提升的唐谨成,只得停手作罢。由于已是陈年旧事,无关于现实利益,所以面对马定祥的询问,唐谨成便坦然地让自己的作品如数“认祖归宗”。

三、附录——王元芳关于臆造币等情况的回忆录

王元芳是王希贤的长子,生于1932年。受家传熏陶,他也是一个很有钱币专业学问的人。1949年,王希贤病逝,王元芳接掌祖业“义启斋”经营。但两年后,因国家建设用地需要,位于北京东安市场的店址被征用,房屋被拆,王元芳便从此告别古玩经营业,转而迷上京戏表演。先后拜多位艺坛名家为师,其中主要师从著名京剧艺术家马连良,是马连良的关门弟子。但京剧艺界,成功立业者诚非易事。于是默默无闻,耗尽家产。

上世纪80年代,马定祥在文革后与王元芳恢复联系,得知他经济拮据,就常常给些接济。与此同时,还反复劝导他重拾祖业,研究钱学,并提议王元芳改名“王圆方”,暗合钱币之缘,以此作为回归泉界的宣示。在马老的眼里,王元芳不仅是钱学将门之子,而且还是钱学将相之才。马老的殷切之情,焐热了王元芳意冷之心,不仅采纳了马定祥的改名之议,还在马定祥的鼓励下,做起了钱币研究的事情,陆续写了多篇富有研究价值的文章。但时运不济,因为文章题材多为泉界旧事的记叙,不符合当时“新钱币学”的口味,所以文章都没能发表。于是,王元芳回归泉界的热情冲动,经不住挫折的压制,重归心灰意冷,再次淡出钱藏圈。

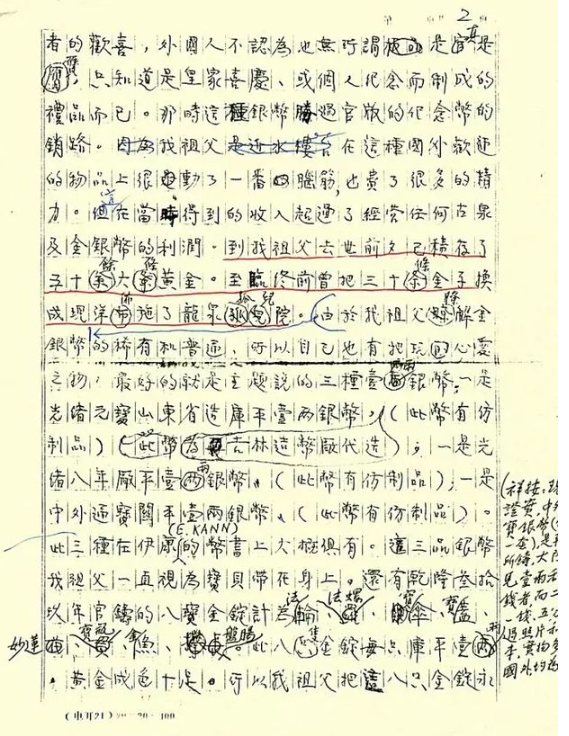

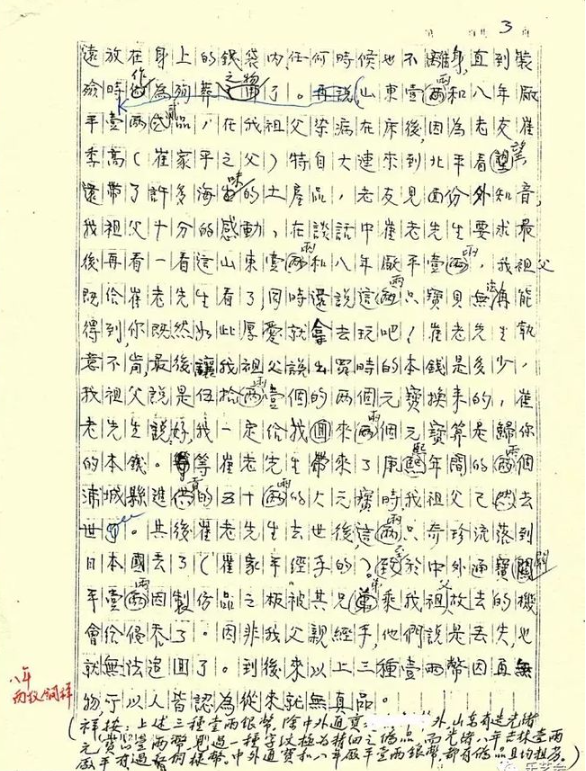

王元芳在三十多年前写的手稿,多有复印一份寄给马定祥。马老在稿件旁也多有批注文字。其中,有一篇略有记叙其祖上制作臆造币(他称作“创造币”)的内容。因与本文有关系,故附影印件于下。另外,马定祥在三十多年前写有数页关于王家的随记,我也一并附上,以资增广见闻。

王元芳先生写于1982年的文章手稿:

马定祥先生在阅读王元芳先生多篇文稿后手写的回忆随记: